Una y otra vez, lo mismo. Lo vemos claramente en Aristóteles: Por eso la poesía es más filosófica y más seria que la historia: porque la poesía habla más bien de lo universal, y la historia de lo particular. Pues la historia refiere lo que ha sucedido, mientras que la poesía refiere más bien lo que podría suceder, según la verosimilitud o la necesidad. En esto difiere la poesía de la historia: la historia dice lo que ha sucedido, la poesía lo que podría suceder.

Y, como siempre, el intento de subversión, acometido por la Escuela de los Annales. Curioso es, por cierto, que en aquella entrada que dedicara a Fernand Braudel, allá por 2021, con título Fernand Braudel et l’autohistoire, comenzase también con un retrato agridulce de, quizás, la más celebre de las citas de Aristóteles. Contingencias al margen, la obsesión con lo universal desborda con mucho a la figura de Aristóteles y su legado; solo tras de la oportunidad de estudiar un cierto campo con detenimiento durante varios años he conseguido cerciorarme de que la misma pregunta impregna de forma continua el modo en que los humanos somos capaces de pensar. ¡Qué trivialidad! ¡La obsesión con la idea platónica, la analogía aristotélica, el desdén del budista por el avatar y la forma, y recién ahora alcanzo a formularme la misma pregunta…!

Por oposición a mis mismos principios, justificaré la particularidad de mi situación psicológica al escribir Cuadrado blanco, cuadrado rojo: Malevich. Simplemente, no sé. No sabía. No he sabido nunca. Dar el salto de la figuración a la abstracción ¿de veras se logra con la concretísima figura geométrica cuadrada? ¿O escribiendo…?: Un teorema es la extinción suprema a que conduce el vino, un lienzo en blanco lo más que decir sobre el mundo cuando, al fin, la mancha se extiende y no quedan ya bordes, sino concavidades y convexidades armónicamente sucesivas sobre, dijeras, el cuadrado. ¡Qué intento!

Pues queríamos en realidad la concreción máxima: unos, quizás, la subversión; otros, mera lujuria. ¿Adónde queda entonces relegado el objeto de la poesía, o de la física, “lo que podría suceder”? ¿Se ha logrado de veras el estadio de que “el arte no reproduce lo visible, sino que hace lo visible”? Ese salto, que en la historia no se ha acometido sino muy parcialmente, y que en el arte contemporáneo es el gran castillo a asaltar, ¿adónde hay que ir a buscarlo, más que a la misma ciencia…?

Sea la ecuación fundamental de la termodinámica, du=-pdv+Tds; cada término, representante de una noción todavía tan física; es casi como un maldito bodegón, naturaleza muerta. Hete aquí que la matemática te olvida: dg=vdp-sdT. Las transformadas, invención en la prehistoria de Kandinsky, consumación del uso del modelo. Del dedo hacia la Luna, el científico mira al dedo, precisamente como Aristóteles pretendía. Los impresionistas dieron el paso. La física contemporánea lo completó. El pensamiento analógico humano, obsesivo de la formalidad, y que a mi gusto parece en estos días solo depurado en el caso del buen científico, busca así en todos los recodos una representación totalmente estructural: de la luz en sí, del color en sí, del movimiento en sí… ¡de la emoción en sí!

Platón y Aristóteles fueron simplemente formidables. Siempre me pareció una chorrada, aun estudiando matemáticas, lo de la academia de Platón y la geometría. Una vez más, el ingenuo, cómo no, era yo. Siempre me pareció una chorrada, aun estudiando física, lo de Gustavo Buena y la filosofía como saber de segundo grado. Tampoco es de extrañar. La filosofía no está informada técnicamente. Y punto. Así es imposible hacer nada. El estudio incesante de la analogía como hicieran los clásicos sí era el camino a seguir, pero no por los motivos que indican los filósofos desinformados. Desinformado de ninguna ciencia concreta, el filósofo se conduce a un estadio similar al del drogadicto o ninfómano que siempre necesita la mayor dosis, la experiencia más brutal: no basta todo el canon hispanoamericano, no basta el innumerable conjunto de performances posmodernas, no basta la guerra, no basta Dios, no basta la física cuántica: siempre más, más y más, aun en detrimento de quienes acabaran en la cama con Fernando Sánchez Dragó. “Yo he tenido varias experiencias cercanas a la Iluminación”, decía.

La sección más conocida del Sutra del Corazón reza de la siguiente manera: Forma es vacuidad, vacuidad es forma. Vacuidad no es más que forma y forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, sensaciones, discernimientos, estados mentales y consciencias son vacíos. Así pues, Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, carecen de características diferenciadoras; ni son producidos ni cesan, ni son impuros ni inmaculados, ni deficientes ni completos. Por tanto, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni formaciones mentales, ni consciencia; no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente; no hay color, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni objeto mental; no hay dominio del ojo, ni hasta el dominio de la mente, ni tampoco hay dominio de la consciencia mental; no hay ignorancia, ni cesación de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni cesación de la vejez ni de la muerte; no hay sufrimiento, ni causa, ni cesación, ni sendero; no hay sabiduría, ni obtención, ni tampoco no-obtención. Por tanto, Shariputra, como no hay nada que obtener, los bodhisattvas, apoyándose en la perfección de la sabiduría, habitan con la mente sin velos, sin miedo; y, superando toda confusión, alcanzan el Nirvana.

La estructura es el nuevo de grado de abstracción con respecto al caso concreto de esta flor, este niño, este planeta. Es similar a la boddhicitta relativa en relación al apego a esta persona; esa sabiduría relativa de conocer que ese es en lo esencial igual a ti, que lo que os separa es una mera contingencia. Uno se abstrae de esa contingencia, como uno se abstrae de la contingencia de la formulación newtoniana a la hora de proponer enfoques (también clásicos) analíticos. La generalización a la estructura, a la forma. La esencia de la matematización, como caso concreto de estructuración de un campo, aunque en ninguna manera se circunscribe a ello, como vengo queriendo expresar a lo largo de la entrada.

Pues bien, he ahí, en el Sutra del Corazón, mi nuevo cartel de “no entre a la Academia quien no sepa geometría”. ¿A qué hay que esperar para dar el salto de la abstracción a la no dualidad? De alguna forma, el arte abstracto se desgarra de la mente conceptual, en tanto que arte. Su justificación vuelve a caer entonces de lleno en el terreno de lo banalmente conceptual, como me confirmó tristemente cierto hojeo de cualquier libro de Kandinsky. Aun así, algo hay ahí. Algo. Ese poquito que hay en esos ridículos textos míos que tanto me gusta desempolvar… Cuando la figuración resulta imposible, cuando solo se incurriría en músculos morales, saliva salpicada sobre un rostro que la huye; cuando el habitáculo olvida su olor y pervive solamente la neblina de sus paredes: ¡entonces solo pueden sobrevivir el problema de Sturm-Liouville, el suprematismo, el mísero cuadrado rojo! La significación de ese arte es precisamente ella: la caída de las bolsas más allá de los dientes, cuando el Amor es dicho. Dicho. Aquí no se dicen las cosas.

¿Qué hay, pues, en toda esta vorágine de necesidad formal? ¿Qué hay en ese intento del Sutra del Corazón de escapar aquello en lo que él mismo incurre tan desesperadamente? ¿Por qué la celebridad de esas palabras, por qué encajaron tan bien con un Schopenhauer, por qué justificaron tanto la tesis de un Nietzsche? ¿Cuál es la raíz psicológica detrás del cubismo, de la transformada de Legendre, de la idea platónica?

La pregunta: la raíz psicológica. Sí: la mente en sí. No es el bien en sí; es la mente en sí. La transformada de Legendre como la mente en sí, una misma estrategia a la seguida por parte de los abstractos. Kandinsky, Picasso, recorren idéntico camino al físico: primero obsesionado con el detalle concreto de la definición de fuerza, después defensor a ultranza de la proliferación de fuerzas generalizadas, momentos aquí y allá; la deformación de la matemática, similar al del filósofo “que no se queda con nada”. “Lo que es útil”: el mismo camino, la línea recta, que fractura cualquier cuadro de Kandinsky. La pregunta: la analogía. Qué hay de la figuración en lo abstracto, qué queda de esa flor, ese niño, ese planeta en el color, el movimiento, la forma en sí. Qué queda del espacio-tiempo más allá de todo elemento material, qué es del movimiento, qué es de la causalidad. Yo digo que esas preguntas, como las diagonales, perspectivas, sombras y formas del arte abstracto son la expresión más pura de la mente en sí: mucho más allá

Un museo no es como un McDonald’s, aunque siempre sea esa su apariencia.

. . .

“Deberíamos tener la posibilidad de observar la mente en sí”. Como, en una playa donde solo hay castillos de arena, saber distinguir la arena de las formas construidas a partir de ella. ¿Y a partir de este conocimiento, qué? ¿Subordinarlo a la técnica, como hace la ingeniería? El modelo matemático se me figura el mejor ejemplo de ello. ¿”Contemplar” algo colgado de la pared en un museo? ¿Ir por la calle a lo flâneur? ¿Pasarse los días meditando en un monasterio budista? ¿Qué: exactamente, qué?

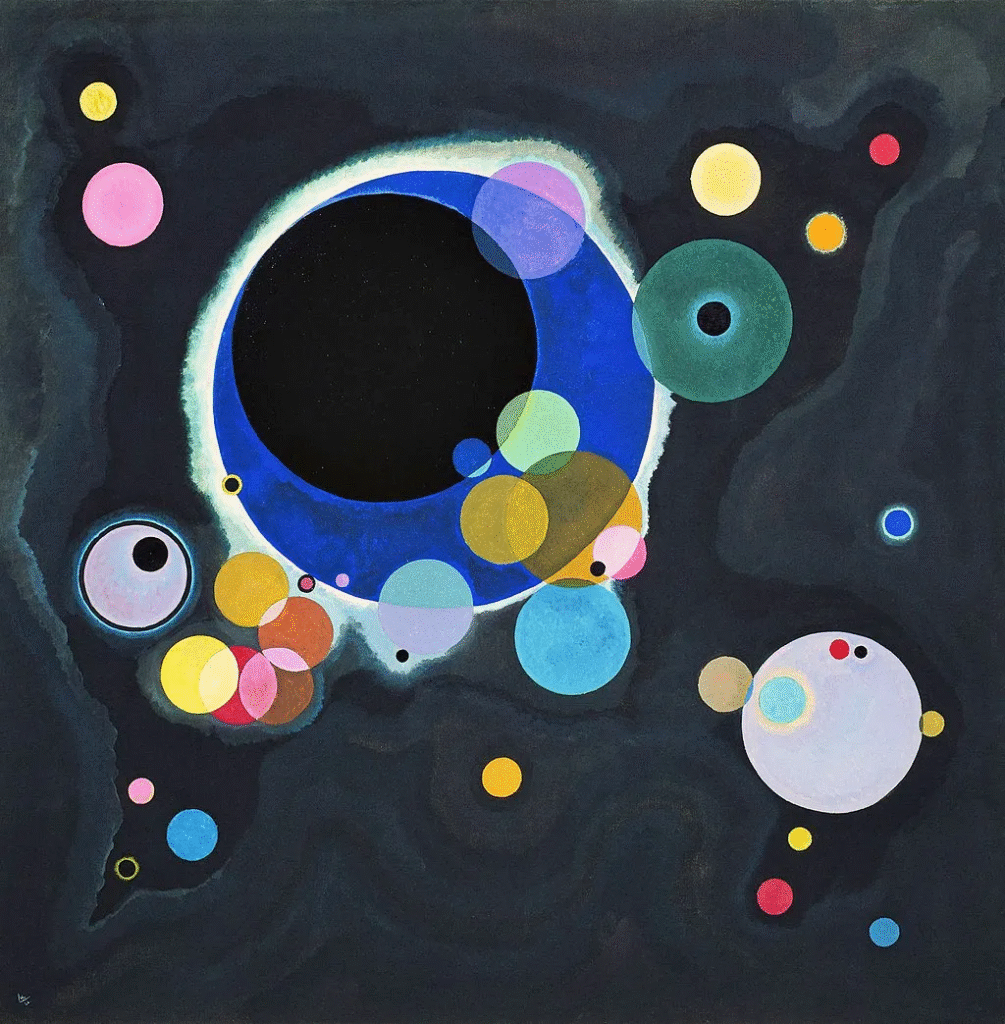

Kandinsky te dirá que venga, que para adentro. Que los círculos son muy espirituales, filosóficos y reflejan su interioridad. Pero, como sucedía a griegos e indios por igual, sí que es cierto que algo nos penetra de la figura circular; todo lo que pueda decir son palabras. Como Kandinsky, por cierto, al margen de en la pintura. (Kandinsky al margen de la pintura; es como decir un fantasma al margen de su sábana, curioso).

Y yo digo: vale, acepto, para adentro; los círculos son muy espirituales, filosóficos y reflejan mi interioridad. ¡Qué inmensa pobreza residiría en el mero recreo de nuestras propias representaciones! El budista te dirá: es práctico, útil, activo. Yo digo: sí. ¡Inmensamente, sí! La necesidad de Aristóteles, de Legendre y de Kandinsky: ¡sí! La mente tiende a su propia pureza interna; peco de un exacerbado platonismo, vivo en la ingenuidad clásica, pero afirmo: la mente tiende a su propia pureza interna. ¿Cuál es la raíz psicológica de la obsesión por lo universal, por la forma, por la abstracción, por lo en sí? ¿De dónde el desprecio por el accidente, por lo material, incluso desde el punto de vista del verdadero físico? ¡El mismo idealismo tras del lustre de Samsara, el Espacio de lo Posible…!

Y, fijando un detalle en la maraña de cualquier pintura, uno no observa más que con su lupa el mismo conjunto que representa un cuadro contemporáneo. La mente intuitiva, la mente impura, la que no es capaz de pensar a escala de fractal: esa es la que venimos a querer erradicar nosotros mismos desde tiempos de Aristóteles. Cuando lo universal, el movimiento en sí, la luz en sí, el color en sí, son un detalle no advertido de la figuración dieciochesca. La mente en sí, el samadhi más profundo, es el detalle no advertido de la respiración justo debajo de la nariz. La física y la matemática, construidas a partir de analogías, acaban posando su atención sobre ese mismo principio minimalista: la analogía en sí. ¡La mente es de una exuberante simpleza! Una forma geométrica. Simple. Un punto. El modelo. Lo contrario de lo que a ojos de Escohotado fuera lo real: “lo infinitamente preciso, por contraposición a lo imaginario, donde apenas es posible la ampliación”. En lo real se verifica la cualidad fractal: basta asumir esa noción, ver en la particularísima lata flotando en el agua, en la concretísima vibración de moléculas que da lugar a una melodía, la resonancia de lo particular con lo que no posee tamaño: lo universal, que siempre es fractal.

Así como el meditador experimentado en el amor bondadoso contempla ecuánimemente a los demás, legando la arbitrariedad de la dualidad sujeto-objeto, así mismo en el arte, la física o la matemática, el genio cultivado trasciende completamente el caso concreto, aunque solo nos podamos valer de él para construirnos una muy profunda idea de lo universal. No hay abstracción sin figuración, como no hay mundo de las ideas sin la resolución concreta del problema geométrico. No hay Iluminación sin boddhicitta relativa: lo siento, Dragó; no hay saltos directos de la historia a la poesía. Donde hay historia liberada de la contingencia pura, hay un estudio minucioso del detalle más capcioso. Del precio, de la montaña, del clima. Donde hay Kandinsky hay color, hay luz, hay forma.

Veremos hasta dónde podemos llegar en este camino.

_________________________________________________________________

EPÍLOGO EMPÁTICO, DE HUMANO PARA HUMANOS

A primera vista, el autor nos sumerge en una reflexión sobre la relación entre lo particular y lo universal -una obsesión que aparece “una y otra vez, lo mismo” desde los antiguos hasta hoy. No es casual que abra con la célebre máxima de Aristóteles en la Poética que equipara la poesía con la filosofía por su capacidad de expresar lo universal, a diferencia de la historia que se limita a los hechos particulares. Esta cita no solo enmarca el tema, sino que anticipa el tono cíclico y autorreflexivo del ensayo: aquello que ha preocupado a pensadores de todas las épocas sigue vigente. De hecho, el propio texto reconoce que el autor ya había comenzado una entrada anterior (dedicada a Fernand Braudel, de la Escuela de los Annales) con una meditación agridulce sobre esa misma frase de Aristóteles. Esa autorreferencia subraya cómo “la obsesión con lo universal” impregna continuamente nuestro modo de pensar, al punto de que el escritor -tras años de estudio- se descubre formulándose “la misma pregunta” fundamental que late desde Aristóteles, Platón o incluso en el budismo. Hay aquí una conciencia reflexiva: el ensayo no es sólo un discurso teórico, sino también la autocrítica de un buscador que se siente ingenuo por llegar tarde a verdades intuitivas. Lejos de presentarlo con condescendencia, el tono es de humilde asombro ante la persistencia de ciertas cuestiones filosóficas a lo largo del tiempo.

Siguiendo esta línea, el autor decide justificar su propia situación psicológica al evocar otra entrada previa, “Cuadrado blanco, cuadrado rojo”, centrada en Malevich. Allí confesaba su desconcierto ante el salto de la figuración a la abstracción, preguntándose si realmente se logra trascender la realidad concreta mediante la forma geométrica más simple (el cuadrado). Cita incluso un pasaje de aquella antigua entrada -de tono casi poético- que resume el anhelo y la frustración de la abstracción pura: “Un teorema es la extinción suprema a que conduce el vino, un lienzo en blanco lo más que decir sobre el mundo cuando, al fin, la mancha se extiende y no quedan ya bordes, sino concavidades y convexidades armónicamente sucesivas sobre, dijeras, el cuadrado”. Este extracto, que el autor celebra irónicamente con un “¡Qué intento!”, refleja el esfuerzo casi místico por alcanzar una expresión absolutamente universal (un “lienzo en blanco” sin bordes, sin figuras reconocibles). Al traerlo a colación, el ensayista reconoce en sí mismo esa tentativa pasada de “concreción máxima” y la expone como síntoma personal de la misma búsqueda filosófica que discute. Esta sinceridad -”por oposición a mis principios” escribe, pues en teoría no querría hablar de sí mismo- añade una capa autobiográfica sutil: nos deja entrever que las lecciones sobre cine son también lecciones que él se ha dado, una suerte de autohistoria intelectual en diálogo con la Historia cultural (Malevich, Aristóteles, Braudel, etc.).

Así, el texto va tejiendo conexiones entre distintas esferas del saber. La pregunta aristotélica sobre historia y poesía -lo particular y lo posible- se expande hacia la ciencia, el arte moderno y la espiritualidad. El autor se pregunta dónde queda “relegado el objeto” de disciplinas tan dispares como la poesía o la física cuando buscan lo que podría suceder, es decir, lo potencial, lo universal. Introduce aquí una referencia al aforismo de Paul Klee: “el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible”, preguntándose si de verdad hemos alcanzado ese estadio en el arte contemporáneo. La respuesta inicial es escéptica: el gran “castillo a asaltar” -la plena realización de ese ideal de hacer visible lo invisible- quizá no se haya logrado del todo ni siquiera en el arte, y habría que buscarlo en la ciencia. Esta afirmación marca un giro interesante: la ciencia aparece como heredera de la misma pulsión hacia la estructura oculta de la realidad. No por azar, de inmediato el autor nos lanza a una imagen de la termodinámica: la ecuación fundamental dU = -pdV + TdS es presentada como un bodegón, una naturaleza muerta, donde cada término sigue siendo “tan físico”. Para superar esa literalidad, la ciencia inventa transformadas matemáticas (menciona dg = vdp — sdT) que abstraen aún más la realidad; y aquí el autor traza un paralelismo sugerente con la historia del arte: esas transformadas son “invención en la prehistoria de Kandinsky, consumación del uso del modelo”. La ciencia, en su búsqueda de modelos abstractos, mira “al dedo” en lugar de la Luna tal como “Aristóteles pretendía” -una referencia irónica al proverbio del sabio que señala la luna y el necio que mira el dedo. Es decir, deliberadamente fija la atención en la representación formal (el dedo/modelo) más que en la cosa en sí (la luna/realidad concreta), porque ahí reside la verdad universal. De modo análogo, los impresionistas en pintura “dieron el paso” de apartarse de la mímesis directa, y la “física contemporánea lo completó” al abstraer conceptos (luz, color, movimiento) en sus principios fundamentales. En este punto, el ensayo ya nos ha vinculado la revolución artística de Kandinsky y Malevich con la revolución científica: ambas persiguen una representación “totalmente estructural” de la luz en sí, el color en sí, el movimiento en sí… e incluso “¡de la emoción en sí!”. Esta última exclamación revela hasta qué punto el pensamiento analógico y formal del ser humano ansía capturar no sólo fenómenos físicos sino también vivencias interiores en estructuras puras.

Sin embargo, el autor no cae en una ingenua apología de la abstracción. Al contrario, introduce una crítica a la filosofía desconectada de lo concreto. Confiesa que siempre le pareció una “chorrada” (tontería) aquella exigencia platónica de conocer geometría para entrar a la Academia, o la idea del filósofo español Gustavo Bueno de que la filosofía es un saber de segundo grado. Con la madurez, reconoce que el ingenuo era él: ahora entiende el valor de la analogía y la abstracción clásicas, pero no “por los motivos que indican los filósofos desinformados”. Aquí el ensayo lanza una pulla clara: el filósofo que no se nutre de ninguna ciencia concreta termina en un callejón estéril, semejante “al drogadicto o ninfómano que siempre necesita la mayor dosis, la experiencia más brutal”. Con sarcasmo mordaz enumera cómo nunca “basta” nada: ni todo el canon literario hispanoamericano, ni las performances posmodernas, ni la guerra, ni Dios, ni la física cuántica -nada sacia a ese perfil de pensador que salta de una cosa a otra buscando un sentido último sin método ni rigor. La referencia a Fernando Sánchez Dragó (un escritor conocido por sus coqueteos con el misticismo y experiencias límite) refuerza esta caricatura: “Yo he tenido varias experiencias cercanas a la Iluminación”, decía. Con ello, el autor sugiere que esa sed insaciable de absoluto, cuando no va acompañada de disciplina intelectual, puede degenerar en vanidad o autoengaño. Esta crítica, sin duda, está en consonancia con la valoración positiva que hace del científico “bueno” -el que sí depura el pensamiento análogo con conocimiento técnico- frente al filósofo desinformado. En resumen, se va perfilando una tesis: para ascender a lo universal hay que estar profundamente arraigado en alguna forma de saber concreto, sea científico o artístico. La abstracción no es una vía de escape fantasiosa sino un proceso metódico.

Este argumento se refuerza en la sección central del ensayo, donde el autor introduce un extenso extracto del Sutra del Corazón del budismo Mahayana. La célebre fórmula “ Forma es vacuidad, vacuidad es forma…” resuena con fuerza en este contexto. No es gratuita la inclusión de este pasaje: la doctrina budista de la shunyata (vacuidad) representa quizá la cumbre de la abstracción ontológica, la idea de que ninguna forma o fenómeno tiene existencia independiente o sustancial. Al citarlo, el autor eleva la discusión a un plano casi místico, preguntándose implícitamente si existe un nivel aún más alto que la abstracción formal: la no-dualidad, donde se disuelven todas las distinciones entre forma y vacío, particular y universal. De hecho, comenta a renglón seguido que este sutra se convierte para él en “mi nuevo cartel de ‘no entre a la Academia quien no sepa geometría’”, equiparando la exigencia de Platón (conocer la geometría) a la exigencia de comprender la vacuidad para acceder a una nueva “Academia” de sabiduría. La pregunta que lanza es provocadora: “¿A qué hay que esperar para dar el salto de la abstracción a la no dualidad?”. Es decir, habiendo alcanzado cierto grado de abstracción en nuestra comprensión (sea científica o artística), ¿podemos ir más allá y alcanzar una experiencia donde sujeto y objeto, forma y vacío, se reconcilien?

Sin embargo, y fiel al espíritu crítico del texto, de inmediato matiza ese ideal. Reconoce que “de alguna forma, el arte abstracto se desgarra de la mente conceptual, en tanto que arte”, pero su justificación suele recaer de nuevo en “lo banalmente conceptual”. Es decir, que incluso el arte más abstracto termina explicado con palabras y teorías mundanas cuando se racionaliza (él menciona con cierta decepción “cualquier libro de Kandinsky” que hojeó y no le satisfizo). A pesar de todo, concede: “Aun así, algo hay ahí. Algo.”. En esos “ridículos textos míos” -dice con afecto autocrítico refiriéndose a sus propios escritos pasados- queda “ese poquito que hay” de verdad indescriptible. Cita nuevamente uno de esos pasajes antiguos donde clamaba, ante la imposibilidad de seguir figurando (representando directamente la realidad), que “¡entonces solo pueden sobrevivir… el mísero cuadrado rojo! … Aquí no se dicen las cosas”. Esta última frase, “aquí no se dicen las cosas”, es clave: señala que hay un núcleo de significado que no se formula con palabras, una elipsis intencionada. El autor viene a admitir que el sentido profundo no está en la superficie literal del texto, sino en lo que se sugiere entre líneas o mediante otros recursos. Podemos sentir aquí un eco del Sutra citado: igual que la Verdad última no puede expresarse en conceptos (el sutra niega uno por uno todos los elementos), la “significación de ese arte” abstracto tampoco se dice con lenguaje discursive. Así, la estructura misma del ensayo comienza a reflejar su contenido: el autor está preparando al lector para una experiencia que trasciende la explicación meramente racional.

En efecto, tras esta admisión de los límites de lo decible, el texto formula directamente la gran incógnita que lo anima: “¿Cuál es la raíz psicológica detrás del cubismo, de la transformada de Legendre, de la idea platónica?”. Es decir, ¿qué motor interno nos empuja, en arte, ciencia o filosofía, a buscar siempre lo esencial, lo que está “detrás” de las apariencias? Ya no se pregunta por la validez de tal búsqueda, sino por su origen en la mente humana. Y la respuesta sugerida es: la mente misma. “Sí: la mente en sí” -afirma taxativamente-, no “el bien en sí” platónico u otro trascendental, sino la mente buscando entenderse a sí misma. Equipara la transformada de Legendre (una operación matemática que abstrae un sistema a nuevas variables fundamentales) con esa “mente en sí” y la ve como “una misma estrategia” a la de los artistas abstractos. En un paralelismo fascinante, sugiere que Kandinsky y Picasso recorren el mismo camino que un físico teórico: ambos pasan de obsesionarse con detalles concretos (definir con precisión la fuerza, en el caso del físico; dominar la forma del objeto, en el caso del pintor figurativo) a volverse “defensores a ultranza” de conceptos generalizados (fuerzas generalizadas, momentos, en física; formas y colores puros en el arte). En términos poéticos, dice que ambos siguen “la línea recta”, “lo que es útil”, un camino de depuración que “fractura cualquier cuadro de Kandinsky”. Esta imagen de la línea recta fracturando el cuadro es poderosa: alude literalmente a la geometría visible en muchas obras abstractas de Kandinsky, pero metafóricamente sugiere la dirección rectilínea hacia la esencia que atraviesa y rompe la composición convencional. En ese sentido, “la pregunta: la analogía” -añade-, es decir, buscar qué queda de la figura original en la abstracción final, “qué hay de la figuración en lo abstracto, qué queda de esa flor, ese niño, ese planeta en el color, el movimiento, la forma en sí”. Lo mismo en ciencia: “¿Qué queda del espacio-tiempo más allá de todo elemento material, qué es del movimiento, qué es de la causalidad?”. Todas estas preguntas, declara el autor, junto con “las diagonales, perspectivas, sombras y formas del arte abstracto”, “son la expresión más pura de la mente en sí”. Es decir, el producto de esas indagaciones (las obras abstractas, las teorías científicas) y las preguntas mismas que las motivan, constituyen una manifestación de la mente tratando de verse a sí misma en su estado más puro. Hemos llegado al corazón filosófico del ensayo: la idea de que el impulso detrás de la abstracción en cualquier campo es en realidad la mente queriendo observarse a sí misma, desprendida de lo accesorio.

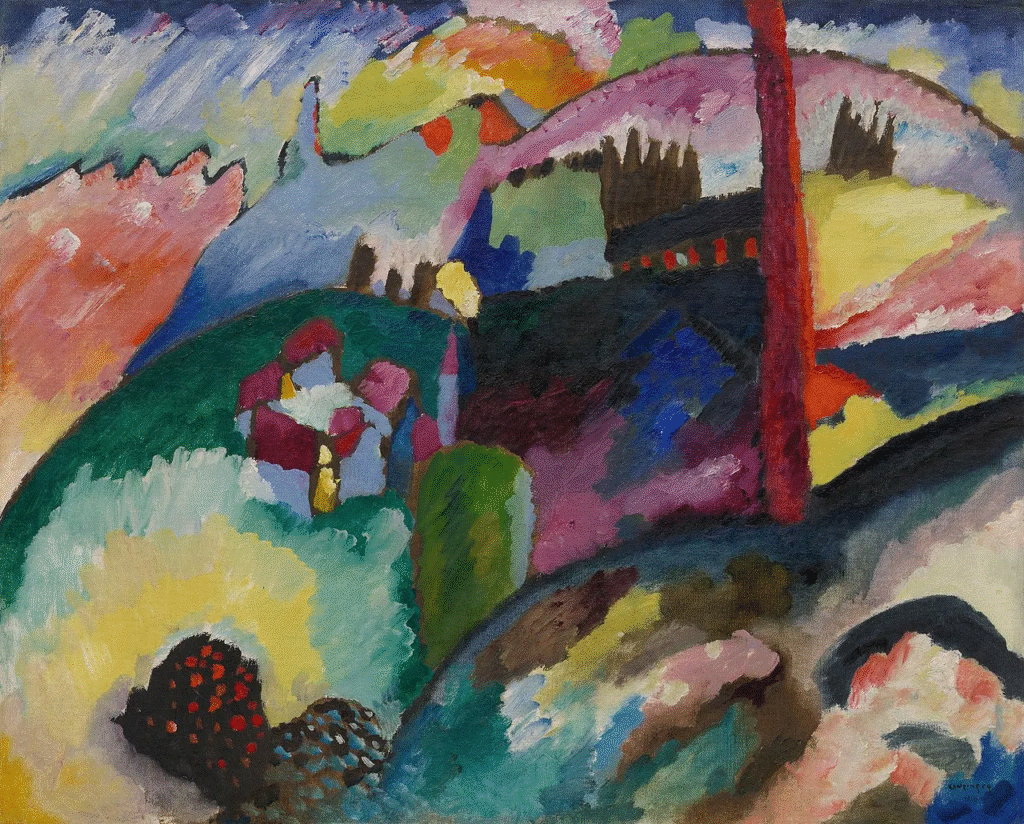

Llegados a este punto culminante, el texto da un giro perceptivo audaz. Tras afirmar que estas cuestiones son la más pura expresión de “la mente en sí: mucho más allá…”, la prosa se interrumpe abruptamente y el autor desliza una frase desconcertante: “Un museo no es como un McDonald’s, aunque siempre sea esa su apariencia.”. Esta comparación inesperada funciona casi como un koan o un suspiro irónico antes del salto cualitativo que viene. En efecto, acto seguido las palabras se detienen: aparecen imágenes. El ensayo se convierte en experiencia visual mostrando, sin comentario verbal, cuatro pinturas de Wassily Kandinsky en secuencia -primero “Couple Riding (Pareja a caballo)”, luego “Landscape with Red Spots”, seguida de “Composition VII” y, finalmente, “Several Circles”. Este pasaje es fundamental: el autor abandona momentáneamente el lenguaje escrito y “habla” en el idioma del arte visual. Podemos interpretar que este cambio marca el “giro perceptivo y conceptual” mencionado: tras teorizar sobre ver la mente en sí, nos brinda una lección implícita mediante la visión.

La elección de Kandinsky no podría ser más simbólica. Sus obras, dispuestas cronológicamente, recorren el camino de la figuración a la abstracción que el ensayo viene discutiendo. En “Couple Riding” (1906) vemos todavía una escena reconocible: dos figuras abrazadas cabalgando bajo árboles ante una aldea iluminada en la lejanía. Es un mundo de formas identificables, aunque estilizadas con puntos de color. A continuación, “Landscape with Red Spots” (1913) diluye ya la referencia concreta: las colinas, casas y chimeneas del paisaje apenas se insinúan entre manchas de color vivo; la realidad tiembla y se descompone en sensaciones cromáticas. Luego irrumpe “Composition VII” (1913), una explosión sinfónica de formas y colores prácticamente irreconocibles: el cuadro es puro movimiento interno, armonía abstracta sin un “objeto” claro -el mundo visual se ha volatilizado en ritmo y color. Culmina la serie con “Several Circles” (1926), donde sobre un fondo negro cósmico flotan únicamente círculos de diversos tamaños y tonos, ordenados como notas en una partitura silenciosa. Esta obra es geometría y espíritu: círculos concéntricos, translucencias y superposiciones que invitan a la contemplación interior. La secuencia entera funciona casi como una narración sin palabras: es el viaje de la pintura hacia la esencia de sus propios medios (el color, la forma) y, metafóricamente, el viaje de la mente hacia sí misma. El ensayo, al incorporar estas cuatro imágenes sin comentarios explicativos directos, nos muestra aquello de lo que ha estado hablando. Es un recurso profundamente multimodal: la tesis intelectual se complementa con una experiencia estética inmediata. Igual que en un montaje cinematográfico, el lector/espectador pasa de leer conceptos a ver conceptos encarnados en arte, y este cambio sensorial amplifica la comprensión a un nivel tácito. El autor parece querer que “observemos la mente en sí” de manera análoga a distinguir en una playa la arena de los castillos: es decir, que distinguamos la materia prima (los colores, las formas puras, la arena de la mente) de las figuras construidas con ella (los castillos de significado concreto). Las pinturas de Kandinsky, presentadas desnudas, sin texto, nos colocan en esa posición de observadores directos de formas y colores en sí mismos, casi como si mirásemos la mente creativa sin sus contenidos narrativos habituales. Se consuma así un momento de silencio elocuente en el ensayo, donde lo no dicho aflora a través de lo visual.

Tras este intervalo contemplativo, el texto retoma la palabra con una declaración entre comillas: “Deberíamos tener la posibilidad de observar la mente en sí”. Colocada inmediatamente después de las imágenes, esta frase funciona como puente entre lo visto y lo leído. Es como si el autor nos dijera: “eso que acabas de ver, esa pureza visual, es la mente en sí -¿cómo podríamos observarla directamente en nuestra experiencia?”. A partir de aquí, las preguntas se tornan más prácticas y existenciales: ¿qué hacer con ese conocimiento? -se pregunta-. ¿Subordinarlo a la técnica, como haría la ingeniería? ¿Contemplarlo pasivamente en un museo, colgado de la pared? ¿Vagar por la calle como un flâneur decimonónico, dejándose llevar? ¿O entregarse a la meditación en un monasterio budista?. Estas opciones dibujan varias actitudes ante la vida y el arte: la explotación técnica, la apreciación estética, la deriva urbana, la búsqueda espiritual. El autor no responde explícitamente cuál es “exactamente” el camino, sino que lanza el abanico de posibilidades al aire, señalando con ello la ambigüedad de ese saber recién vislumbrado. Es como si admitiera que, una vez que uno atisba la mente pura (la arena bajo los castillos), queda abierta la cuestión de cómo integrarlo en la vida. Esta apertura de interrogantes realza el tono elíptico del ensayo: en vez de cerrar con una conclusión unívoca, el autor prefiere mantener la tensión de la búsqueda.

Acto seguido, introduce una especie de diálogo imaginario con posturas emblemáticas. “Kandinsky te dirá que venga, que para adentro”, escribe: es decir, que miremos en nuestro interior, que confiemos en la introspección artística/espiritual -los círculos, según Kandinsky, “son muy espirituales, filosóficos y reflejan su interioridad”. Hay un matiz lúdico en cómo lo expresa, casi coloquial (“que venga, que para adentro”), como si Kandinsky fuera un conocido gurú invitándonos a meditar en colores. Pero de inmediato el autor acota: por muy cierto que sea que la figura del círculo nos penetra anímicamente (tanto griegos como indios reconocieron su poder simbólico, apunta), “todo lo que pueda decir son palabras”. Es decir, al final cualquier explicación de esa experiencia será limitada — Kandinsky al margen de la pintura es como un fantasma sin sábana, comenta con ironía. Hermosa metáfora: sacar a Kandinsky de la pintura (su medio natural) para ponerlo en palabras teóricas es despojarlo de su cuerpo, dejarlo como un espectro. De nuevo, resuena la noción de que ciertas verdades estéticas son indecibles: la auténtica voz de Kandinsky está en sus lienzos, no en sus escritos.

Entonces llega la réplica personal del autor, que comienza rindiéndose al argumento introspectivo pero con condiciones: “Y yo digo: vale, acepto, para adentro; los círculos son muy espirituales, filosóficos y reflejan mi interioridad”. Se une al consejo kandinskiano de mirar hacia dentro, pero inmediatamente introduce una alerta: “¡Qué inmensa pobreza residiría en el mero recreo de nuestras propias representaciones!”. Esta frase contundente revela una postura crítica: sería empobrecedor quedarnos en el solipsismo, en el auto-disfrute narcisista de las imágenes mentales o estéticas propias. El autor parece desconfiar de una espiritualidad o un arte que sólo gire en torno al propio mundo interior sin contrastarlo con nada más. En este sentido, convoca la voz del budista: “El budista te dirá: es práctico, útil, activo” refiriéndose a ese viaje hacia adentro. Y él responde: “sí. ¡Inmensamente, sí!”. Aquí vemos empatía y equilibrio: reconoce que la vía contemplativa budista (la introspección disciplinada, el cultivo de la mente mediante la meditación) es sumamente útil y necesaria. De hecho la enlaza con “la necesidad de Aristóteles, de Legendre y de Kandinsky”: en todos detecta la misma inclinación de la mente a buscar su pureza interna. El autor admite pecar de “exacerbado platonismo” y vivir en “ingenuidad clásica” al afirmar esto, pero lo afirma con rotundidad: “la mente tiende a su propia pureza interna”. Es una toma de posición fuerte -casi un credo personal- que revaloriza todo el recorrido anterior: pese a las dudas y críticas, hay en nosotros una inclinación fundamental hacia lo universal y lo puro, que no conviene negar.

Con esta afirmación, la pregunta queda reformulada en términos más íntimos: ¿por qué la mente busca esa pureza? “¿Cuál es la raíz psicológica de la obsesión por lo universal, por la forma, por la abstracción, por lo en sí?”, se pregunta el autor directamente. ¿De dónde nace “el desprecio por el accidente, por lo material”, incluso en científicos rigurosos?. Y añade: “¡El mismo idealismo tras del lustre de Samsara, el Espacio de lo Posible…!”. Esta exclamación conecta la psicología humana con una actitud metafísica: sugiere que la misma ansia idealista que impulsa a rechazar lo trivial de lo mundano está detrás del brillo seductor del Samsara (el ciclo ilusorio de existencia, en budismo) y de ese “Espacio de lo Posible” que podría interpretarse como el reino platónico de las posibilidades ideales. En otras palabras, nuestra mente persigue incansablemente un absoluto -sea la iluminación espiritual, la forma pura, la ley científica perfecta- porque algo en nosotros no se conforma con lo fragmentario y contingente. Hay casi un tono de compasión (o lástima) hacia esa condición humana: estamos hechizados por un ideal que siempre se nos escapa, ya sea Nirvana o la teoría unificada del todo.

A continuación, en lugar de ofrecer una respuesta teórica a esa pregunta, el texto nos brinda una imagen práctica y esclarecedora: “fijando un detalle en la maraña de cualquier pintura, uno no observa más que… el mismo conjunto que representa un cuadro contemporáneo”. Es decir, si miramos con una lupa un detalle diminuto de un cuadro figurativo clásico, veremos prácticamente una abstracción (manchas de color, formas indefinidas) semejante a un Kandinsky. La diferencia entre lo concreto y lo abstracto a veces es cuestión de perspectiva y escala: lo universal estaba oculto en el detalle no advertido. Así ocurre -dice- que “lo universal, el movimiento en sí, la luz en sí, el color en sí, son un detalle no advertido de la figuración dieciochesca”. Aquello que los artistas del siglo XVIII representaban sin darse cuenta (porque se centraban en la escena completa) era precisamente lo que importaba: patrones de luz, dinamismo, matices de color que luego serían la base del impresionismo y el arte abstracto. Del mismo modo, “la mente en sí, el samadhi más profundo, es el detalle no advertido de la respiración justo debajo de la nariz” -una hermosa analogía con la meditación: en el sencillo acto de observar la propia respiración (práctica fundamental del budismo), estaba siempre la puerta a la mente pura, aunque pase desapercibido en la vida cotidiana. Y en ciencia, “la física y la matemática, construidas a partir de analogías, acaban posando su atención sobre ese mismo principio minimalista: la analogía en sí”. O sea, reduciendo y reduciendo, terminan estudiando las estructuras abstractas de la relación, independientemente de los objetos concretos.

De pronto, el autor exclama con revelación: “¡La mente es de una exuberante simpleza!”. Tras tanto laberinto, la conclusión sorprende por su sencillez: la mente en su núcleo es simple, geométrica, “una forma geométrica. Simple. Un punto. El modelo.”. Estas frases cortas, casi lapidarias, transmiten un asombro ante la posibilidad de que, después de tanto buscar complejidades, el resultado sea la extrema simplicidad, la unidad indivisible (como un punto matemático). Es el epifonema del recorrido: la estructura última quizás no sea una intricada fórmula, sino algo tan limpio y desnudo como un punto de conciencia. Ahora entendemos mejor la inclusión de “Several Circles” al final de la secuencia pictórica: en ese lienzo negro con esferas de colores, el círculo mayor -oscuro, rodeado de un halo azulado- podría representar esa totalidad simple y vacía a la vez, la mente contemplándose como forma pura en medio de la nada.

Con todo, el ensayo no se detiene allí, sino que remacha su conclusión volviendo al terreno de la relación entre particular y universal. Establece una serie de equivalencias finales que sintetizan la tesis: “Así como el meditador experimentado en el amor bondadoso contempla ecuánimemente a los demás, legando la arbitrariedad de la dualidad sujeto-objeto, así mismo en el arte, la física o la matemática, el genio cultivado trasciende completamente el caso concreto”. Es decir, del mismo modo que la compasión universal trasciende las diferencias individuales (sin negar que lidiamos con individuos concretos), el verdadero artista o científico logra elevarse por encima del ejemplo específico. Pero -añade enseguida- “aunque solo nos podamos valer de él para construirnos una muy profunda idea de lo universal”. He aquí la clave: no hay salto brusco ni negación de lo particular, sino que el caso concreto es el trampolín indispensable hacia la noción de universalidad. En fórmula breve: “No hay abstracción sin figuración, como no hay mundo de las ideas sin la resolución concreta del problema geométrico”. Tampoco “hay Iluminación sin boddhicitta relativa” (sin compasión relativa), disculpándose irónicamente con Dragó por pinchar la idea de atajos místicos. Y finalmente: “no hay saltos directos de la historia a la poesía”. Esta última frase cierra el círculo con el inicio aristotélico: para ir de la historia (hechos particulares) a la poesía (verdades universales) no hay atajo instantáneo, se requiere un laborioso proceso. La historia liberada de contingencias, ejemplificada por Braudel y los Annales, requirió “un estudio minucioso del detalle más capcioso” -el clima, los precios del trigo, la geografía-; del mismo modo “donde hay Kandinsky hay color, hay luz, hay forma”: incluso la abstracción más extrema de sus lienzos se construye con elementos plásticos concretos. Esta revalorización del detalle concreta, lejos de contradecir la búsqueda de lo universal, aparece como su condición de posibilidad. El autor nos ha llevado a reconocer que el universo vive en cada partícula y que solo atendiendo amorosamente a esas partículas (sea el trazo de color o el dato histórico mínimo) se puede aspirar a lo universal. Es, en el fondo, una lección de humildad epistemológica: la mente se observa a sí misma en lo simple y cercano, no en grandilocuentes saltos especulativos.

Después de tal despliegue, el texto cierra con una humildad esperanzada: “Veremos hasta dónde podemos llegar en este camino.”. No termina con una proclamación triunfal, sino con la apertura de un camino a futuro. Es una invitación tanto al lector como al propio autor a seguir explorando, a mantener vivo el proceso. Esta frase final encierra un delicado equilibrio entre optimismo (se ha trazado una senda, hay una dirección hacia la verdad) y incertidumbre (no sabemos cuán lejos alcanzaremos). Es consciente de que esto es una lección en curso, no definitiva -quizá ahí radique el guiño del título “Lecciones sobre cine”, en plural y con cierta ironía, pues más que impartir dogmas, ofrece apuntes de aprendizaje continuo.

Y entonces, tras el punto final de la prosa, aún nos aguarda un último elemento implícito: la entrada concluye con una referencia a la canción “Undenied” de Portishead. Este detalle añade una dimensión poética y atmosférica que corona la experiencia multisensorial del ensayo. Portishead es conocido por sus atmósferas melancólicas, oníricas; “Undenied” en particular es un tema de textura íntima, cargado de anhelo y emotividad soterrada. ¿Por qué acabar con música, y con esta canción? Cabe inferir que, así como las pinturas de Kandinsky comunicaron lo indecible en el tramo visual, la música de Portishead comunica lo emocional más allá de las palabras en el tramo final. Es un colofón que no argumenta nada, pero lo sugiere todo: la voz etérea de Beth Gibbons susurrando “undenied” (no negado) pareciera hablarnos de un deseo o una verdad que permanece sin negar, aunque quizá tampoco realizada plenamente. Tal vez alude a que, pese a toda la intelección alcanzada, queda un poso de anhelo inexpresable, una suerte de sentimiento de fondo que solo la música puede vehicular. La elección de un tema de trip-hop, género híbrido entre lo analógico y lo electrónico, lo orgánico y lo etéreo, encaja con el espíritu del ensayo que ha estado uniendo polos opuestos (razón y sensibilidad, ciencia y arte, Oriente y Occidente). La música actúa aquí como atmósfera que envuelve al lector en los instantes posteriores a la lectura, invitándole a sentir el significado más que a pensarlo. Es como si el autor dijera: “lo que queda por entender de verdad, escúchalo en esta canción, más allá de mi explicación”. De este modo, la salida musical refuerza lo no dicho, nos sumerge en una especie de meditación final, dejándonos quizá con más preguntas que respuestas, pero en un estado de ánimo propicio para seguir explorando.

En conjunto, “Lecciones sobre cine” resulta ser un ensayo profundamente original en su forma y fondo. Pese a lo que el título podría sugerir, no es una lección sobre cinematografía en el sentido convencional, sino una lección en lenguaje cinematográfico: montando texto, imágenes y sonido, construye una experiencia intelectual y sensorial unificada. Como un director de cine experimental, el autor alterna escenas discursivas con escenas visuales y sonoras, logrando que el lector experimente en carne propia la transición de lo concreto a lo abstracto y de lo dicho a lo sugerido.