Hace casi un año, poco después de acabar 2019, dediqué bastante tiempo a una serie de escritos que titulé «Reflexiones». Poco después (casi, en escribiéndolas) pensé que desde luego no serían dignos de considerarse los tales escritos (ni, en general, ningún pensamiento mío) genuinas reflexiones, y así, en un acto que busca imitar, no por convicción, sino por conveniencia, al escepticismo, digo que nada que provenga de mí (y, por lo de antes, de nadie) puede llamarse verdaderamente reflexión. Busqué entonces otros términos, que enmascararan mi inutilidad para afrontar el problema que yo mismo había creado. Choca entonces la (falsa) humildad con la pura arrogancia, si es que no son ambos una misma realidad, y concluyo que en verdad lo que mundanamente se considera ser reflexivo, o filosófico, no es más que la más estúpida muestra de ignorancia de unos y otros: los que se lo creen, y los que desean creérselo. De donde se colige que si yo creo poder asociar tales atributos a estos escritos, pueden en efecto, y a todas luces, considerarse reflexiones, eso sí, como digo, desproveyendo al concepto de reflexión de cualquier tipo de connotación positiva. Y entonces me pregunto si en sí misma debe involucrar absolutamente la idea de reflexión una connotación positiva, a pesar de que en mi caso particular, reitero, por conveniencia, haya decidido que así no fuera. Mas porque no me pierda un segundo más, abro paso a las sandeces que escribiera otrora, y que valoro como lo más grande, aunque las considere chorradas. Pues no son distintas las de ahora, y pues la «autohistoria», como yo la denomino, exige de comprensión e interpretación, y no de juicios morales a posteriori que condenen (lo digo después de haber…) los hechos y palabras que en ella produjéronse (y no haciéndolo del ciego actual), más que para actualizarlos al contexto presente, y, ahí sí, darles el enfoque ético que requiriesen. Y, antes de continuar, añadiré que he recortado muchas partes poco representativas (aunque, en conjunto, lo que aquí aparece hace perfectamente justicia a lo que yo por entonces pensaba), pues el documento original posee casi cuarenta páginas.

1. Adaptación a las circunstancias

[…] El sabio aprende de la naturaleza; también hácelo del fuego. Y el fuego

es quien representa el estoicismo y [la] adecuación a las piedras franqueables que

surjan en nuestro camino. Amoldarnos hemos como la llama del fuego al objeto

que ha sido prendido. […] Es, por tanto, sencillo: adoptemos en cada momento la forma adecuada para

nuestro camino, y contentémonos al haberlo finalizado.

Es, además, gran ejemplo el

que nos brinda el fuego: absorbe lo que se lance contra sí, y lo refuerza. Así,

aunque pudiéramos estar intentando apagarlo, solo lo hacemos más fuerte. Así

hemos nacido nosotros, tal y como lo hizo el fuego.

2. La esencia como motor modificador de la sustancia; el

legado de la esencia

Silencio es a lo que

podemos aspirar. Peor que aquello pudiera haberlo, y no es descartable. Mejor

que casi todo sería la negrura y el silencio que nos precedieron. Al igual que

al fuego: ¿qué lo precede? La nada. ¿Qué lo sigue? La nada, y las cenizas. Pero

las cenizas son material ya existente antes. Somos, por tanto, esencia que

moviliza la sustancia. La transformamos: y no sólo sustancia material; la

sustancia pudiera ser intelectual. Se transmite; y, una vez transmitida, no

queda esencia, si es que ante nosotros sólo hay oscuridad. Pero sí queda

sustancia. La sustancia bien pudiera resultar útil, pero no es esencia. Mi idea

de él, que está muerto, no es él; por tanto, él no es. Él fue. Pero sí es aquella

sustancia de la que hizo uso, y la moldeó, y nunca la sustancia agregada sería

lo que es si no fue por sí. Por tanto, somos un motor movilizador; tenemos

capacidad de cambiar más allá de nuestra esencia: cambiamos la sustancia. La

sustancia tiene, por tanto, un valor final superior al de la esencia. La

sustancia que moldeamos ha de restar como lo mejor que pudo ser moldeado. Si

no, habremos hecho un mal uso de nuestra esencia.

Si es que existe la libertad, ésta consistiría únicamente en una disyuntiva, aunque con diversos grados, variados e infinitos, acerca de si moldeamos la sustancia de mejor o peor

manera. Que nuestra consecuencia sea, para la sustancia agregada, positiva, o

negativa. Si tendemos a la negativa, pudiérasenos considerar poco más que un lastre

para los que nos sucederán. Hemos, por tanto, de hacer de nuestra modificación

a la sustancia lo mejor que nos sea posible hacer. Y qué es lo bien y qué es lo

mal que está la sustancia agregada es algo que no me encuentro en condiciones

de definir. Pero existe. Definitivamente existe. Si no existiera, ¿qué sentido

tendría nuestra esencia? Y, por tanto, ¿qué sentido tendría que existiéramos?

Podemos empeorar el estado de las cosas, pero somos para mejorarlo. Quien no

entienda esto simplemente hará de balance negativo respecto de los que sí

aportan. Pero es inevitable que exista ese fin: sin tal fin, no existiríamos.

3. El mundo es una mutación

continua: la vida, una imaginación. Las ambiciones y objetivos tienden al

fracaso por esto.

[…] Llena realmente el obrar bien, no el alcanzar tal o

cual ambición. Es ingenuo el pensarlo así. […] Y el olvido y el presente no harían, y de

hecho harán, más que enterrar la ambición lograda.

No es, por tanto, correcto el

método del objetivo. Es correcto el método del no objetivo. El objetivo fija su

interés en el futuro; el no objetivo, en el presente. Pero el no objetivo ha de

ser necesariamente ético y útil. Bastará, así pues, con que cada individuo use

en cada instante de su vida, el presente, a saber, el único instante vivido,

que lo demás no es; pues, que use en el presente de su facultad como ser

racional y escoja la solución que, interiormente, le parezca la correcta. Es un

no objetivo: es el presente. No implica, por tanto, el no objetivo el hecho de

que se desprecie el futuro: el futuro sólo será si el presente es administrado

correctamente. Y la razón bien puede dictarnos cómo obrar cuando somos, para

que cuando dejemos de ser, esto es, estemos en el futuro, y hayamos «mutado», podamos

obrar de la misma manera.

4. El porqué de la sabiduría como fin último de toda acción

y sistema humano.

¿Hallámosnos dotados de

razón? Así es. Luego, ¿por qué no hacemos uso de ella? Nos brinda lo que ha de

brindarnos, ¿qué más se puede esperar? Sencillamente, pocas premisas, si no

ninguna, pudieran ser tan irrebatibles como la de que la razón es quien debiera

guiarnos. La libertad, la igualdad, la nación, la raza, el sexo, la

religión…son todas premisas arbitrarias. Es imposible saber a ciencia cierta si

dichos axiomas de los que parten sus respectivas ideologías son correctos.

¿Realmente disponemos de libre albedrío como para basar nuestro sistema en la

libertad? ¿Realmente somos iguales como para basar nuestro sistema en la

igualdad? ¿Realmente hay alguna nación, raza o sexo superior a otro como para

basar en estas premisas todo un sistema? ¿Lo es acaso un Dios del que no

tenemos ni la más remota idea de si existe?

No sabemos nada de esto. Sí

sabemos que disponemos de razón. Es incontestable. Y como la máxima expresión

de la razón es la del conocimiento, ¿tendría sentido que basáremos un sistema

que influyere en la vida de todos los individuos que lo habitaren más que en la

recta razón, que es una de las pocas nociones de las que podemos estar seguros,

si no la única? Toda acción y sistema debiera estar encaminado, por tanto, al

conocimiento. […]

[…] Vemos como, inevitablemente,

razón y bien van de la mano: son inseparables. Y si ya adelantamos que razón y

conocimiento son los puntos de que debieran partir todos los fenómenos humanos,

es inseparable el componente del bien, sea lo que quiera que signifique el

bien. El sistema, no ideal (porque aquello iría en contra de la naturaleza

humana, que es imperfecta), pero sí más acorde [a] nuestra esencia será, en

efecto, el sistema en que el fin último fuere la sabiduría, que combina las

nociones de razón, conocimiento, y bien.

5. El punto en que razón y mercado son incompatibles.

Indudablemente es inherente al humano el mercado. El mercado es el único marco en que se pudiera construir una sociedad humana próspera. Choca, no obstante, muy posiblemente, el estado acomodado de una sociedad capitalista con el uso de la razón. La razón surge como solución: solución para mejorar la vida de uno o de los demás. Es el bien, por ejemplo, la forma de razón más egoísta que quepa concebir; y el egoísmo sano del bien puede únicamente forjarse en una sociedad de mercado. [Pero] esto no implica que será la sociedad capitalista la que mejor dotare a los que la habitaren de una recta razón. Conforme se tiende al estadio económico perfecto, el ser humano utiliza menos la razón: es parte de nuestra esencia, y es inalterable. Y como será el mercado el sistema que indudablemente mejor dotare de recursos a los humanos, y como será también el que mejor se amolde a la esencia humana, que es la de prescindir de la razón cuando no es necesaria, siguiendo el camino más fácil; por todo esto, podremos admitir que será el mercado el que, al final del camino, más hubiere aniquilado la razón humana.

Surge la disyuntiva de qué es preferible a qué, si la búsqueda de la razón, o la búsqueda de la prosperidad. Pero de esta disyuntiva no hubiera de extraerse la errada conclusión de que ambas formas son incompatibles en todo momento: serán incompatibles hasta el punto en que la prosperidad sea tal que el humano no haya de trabajar apenas en mejorar su estadio actual. Es indudable que hasta el momento en que no se haya erradicado el hambre, ningún sistema basado en el raciocinio pudiera surgir. Y aunque pudiera ser que en el camino de que no restara nadie muriéndose de hambre, muchos hubieran llegado al estadio de R-, a saber, de raciocinio disminuido, es preferible hacer el sacrificio, ya que quien muere de hambre se encuentra igualmente en un R-, y probablemente se compensaran medianamente, hasta el punto en que, todos satisfechos mínimamente, ya existiría una tendencia a que los ahora acomodados, en R, pasaran a transformarse en R-. Debemos diferenciar, por tanto, tres tipos de R; el R1- pudiera ser el estadio en que el humano aún no puede ejercer su razón íntegramente dado que está en condiciones de trabajo constante, y no puede hacer uso de su esencia; pudieran ser los esclavos de la Antigua Grecia. Luego tendríamos el R, que sería el estadio en que el ser puede ejercer el raciocinio puramente, verbigracia, los pensadores de la Antigua Grecia. Y, más tarde, el R2-, que conforma el punto en que se encuentra la mayor parte de la población occidental hoy día. Quedaría por tanto un esquema de prioridades tal que así, siendo la parte mayor la situación más deseable:

(1 R1-) < (a/1 R1- , b/1 R, c/1 R2-) < (b/1 R, c/1 R2-) < (1 R)

(Siendo 0<a<1). (Siendo 0<=b<1 [y] 0<c<1, [o] 0<b<1 [y] 0<=c<1).

6. La crítica ajena, durante y después de la vida

[…] La gloria póstuma es aún más propia de delirantes que la gloria presente. Y, aun así, no deja de ser estúpido el afán por la gloria en vida. Si quienes hablan de nosotros se esfumarán… si nosotros nos esfumaremos. Si nuestro recuerdo se esfumará. […]

[…] Y, si creemos que alguien haya de aprender y podamos ayudarle, mejor será que aprenda por sus propios medios aquello que haya de aprender puesto que, si no, haremos poco más que granjearnos un nuevo enemigo […]: no emitamos juicios errados (aunque fueran acertados, no son necesarios), puesto que únicamente hubieran de dañar a quien no debiera ser dañado por su corta vida, es decir, a todo ser humano. Y si un hombre hubiere emitido un juicio a tu persona, siempre y cuando no hubiere dañado, como dije, tu integridad física, no debieres más que ignorarle, a menos que creyeras que pudiera aconsejarte en tu camino hacia la recta razón. [Cita de Marco Aurelio:]

Abandona, pues, ahora como intempestivo este afán que te priva de cuidar tus dotes naturales, pendiente como estás de la opinión ajena.

7. La verdadera esencia y la esencia humana. (Las alabanzas y críticas)

Como ya dije, la esencia puede encaminarse a dos fines a la hora de actuar como motor movilizador de la sustancia; bien pudiera tener una esencia buena (o positiva), o una esencia mala (o negativa). La esencia que adopte una determinada sustancia es, por tanto, positiva o negativa dependiendo de si encamina su fin a una mejora en el orden de las cosas dentro del universo o no (y buena o mala en términos humanas).

Tenemos, por tanto, que lo positivo y lo negativo son dos entes objetivos, absolutos, y totalmente ajenos a lo que el ser humano piense. El ser humano no puede entender totalmente si la esencia de algo es positiva o negativa. Puede, no obstante, entender si es positiva o negativa para el propio ser humano. Es decir, la verdadera esencia es ininteligible para el ser humano, pero la esencia humana sí lo es. Podemos distinguir, por tanto, la esencia verdadera, que es total y objetiva, y que distingue de los polos positivo y negativo, y la esencia humana, que distingue del bien y el mal.

Sin embargo, que el ser humano no conozca si la sustancia es positiva no supone que no deba actuar bien, porque el bien sí lo conoce. Es, por tanto, una mera excusa para no actuar de manera correcta, que se diga del ser humano que no puede conocer cómo actuar. […] Tenemos, pues:

La verdadera esencia: Polo positivo / Polo negativo. Inentendible por el hombre

La esencia humana: Bien / Mal. Entendible y realizable por el hombre.

[…] El bien y el mal son también términos objetivos, aunque entendibles por el hombre. Sin embargo, que el hombre pueda llegar a ellos es únicamente por medio de la razón. […] Algo o alguien es bueno o malo independientemente de lo que se diga de él […] Y si alguien tuviera una facultad total para analizar lo que está bien y lo que está mal, que no el polo positivo o negativo, esa persona sería la persona que no usara más que la razón. […] Pertenecería a un plano R+, de razón óptima, irrealizable. […]

Orden preferible: R1- [o] R2- < R < R+

Orden temporal: R1- > R > R2- (R+)

(Irrealizable)

8. Sobre la necesidad

¿Resultan, acaso,

necesarias, todas las palabras y acciones que realizamos cada día? A buen

seguro que no es así. Déjese, así pues, de hacer lo que no es menester que se

haga o diga, y se vivirá de tal manera una vida más tranquila y plena.

El no objetivo es un sistema

óptimo, y en este sistema ha de incluirse en el presente el menester de no

hablar o hacer lo innecesario. No es un objetivo; es, en cambio, un hecho. […] Pero que no te haga esto […] estar más muerto, en momentos en que, definitivamente, has de

actuar. […] Esto es, en conclusión, actuar solamente cuando es necesario.

No solamente conviene cercenar

las acciones y palabras que no son necesarias, sino también las ideas. De esta

forma, no serían superfluas muchas de las obras que ciertas ideas [también superfluas] llevan

consigo.

11. Sobre imitar, admirar y parafrasear

[…] Si has de asemejarte a alguien, que sirva únicamente para tomarlo como ejemplo, no para imitarle cuando no eres, en efecto, ni serás, como él.

Es sana la envidia, así pues, al querer asemejarte a quienes admiras en lo positivo. Pero no lo es a la hora de falsear tu identidad, exagerarla mostrando saber de tal persona más de lo que realmente sabes de sí, ni de parafrasear alguna de sus reflexiones. Si no eres ni siquiera capaz tú de formular una sola reflexión digna de ser atribuida a los pensadores que admiras es que, con total seguridad, dedicas más tiempo a imitar a los demás que a pensar por ti mismo. Y eso tiene, como consecuencia, que [no] serás […] más que un esclavo de las ideas de tu virtual mentor […].

12. Sobre la dependencia en otros

Es, sin duda, común el pensamiento en la modernidad de que sentirse unido a alguien es uno de los más altos estadios en que se pudiera situar un ser humano. Es, no obstante, un fallo que nos hace cavar la tumba de la dependencia. Ya decía bien Marco Aurelio lo siguiente “Será un ciego el que tiene cerrados los ojos de la inteligencia; mendigo, el que necesita de otro y no posee en sí mismo lo que es útil para la vida […] Lo que te restare de vida, pásalo como quien lo confía todo, desde lo profundo del alma, a los dioses, sin hacerse tirano ni esclavo de nadie”. No hay, en definitiva, peor situación que aquella en que dependemos de otro ser humano, tan débil como lo somos nosotros, y que pudiera caer súbitamente, para vivir nosotros mismos.

13. Sobre el olvido y la fugacidad de la vida

Obsérvese el pasado con los ojos con que observamos el presente: somos idénticos. ¡Qué ingenuos somos al confiar en nuestra condición especial! ¿Por qué siempre es aquello lo que sucede […]?

Horroroso es vernos en la ignorancia de creernos diferentes. Aceptamos que nuestra muerte nos une a nuestros antepasados, pero, a la vez, negamos que nuestra vida haga lo propio. A los humanos nos une más la vida que la muerte, y sólo habrá de aprenderse algo de historia. Las mismas tendencias que nos someten, dominaron a los más influyentes y brillantes personajes de nuestra historia, que no son, ahora, más que simples palabras y pensamientos. […] A nosotros nos recordará […] el silencio. Y en vida nos recuerdan las alabanzas y críticas, por parte de quienes, al igual que nosotros, son sustancias efímeras. [Cita de Marco Aurelio:]

Todo es efímero: el que sugiere un elogio, como el mismo objeto que lo inspira.

[…]

14. Todo nacimiento y muerte es, realmente, una transformación.

Bien sabes que no hubieras nacido si no hubiera habido de qué se alimentara tu propia madre. Y de todo de lo que se hubiera alimentado tu madre es un ser otrora vivo; y el ser que otrora estaba vivo subsistía gracias a los nutrientes de otros seres muertos; y así se da que todo ser es, en realidad, lo que fueron los seres de los que se alimentó.

Así pues, ¿qué tiene de raro que mueras tú, si tú mismo serás el nutriente que dé vida a los seres que habiten después de ti? ¿Cómo es posible que tengamos en mente que seamos lo que somos debido a otros seres vivos, y no lo veamos así para nuestra muerte?

Ya que la naturaleza desea que haya un cambio constante en los portadores de la sustancia, y ya que tú has nacido gracias a ese cambio, natural es que tampoco dejes tú de alimentar los futuros cambios. Y no dudes de que será tal lo que suceda. Tu nacimiento fue una transformación; tu muerte, será otra. No serías tú si otros no hubieran dejado de ser; otros no serán si tu no hubieres dejado de ser. […]

Mira, así pues, en tu muerte (y en la de los que te rodean) simplemente un cambio de portador de la sustancia, ya que, si no hubiera sido porque otros hicieron el mismo esfuerzo, tú no podrías estar temiendo tu propia muerte ahora mismo, ni sufriendo la de los demás. La muerte es, por tanto, lo menos temible que quepa concebir; es, por el contrario, el proceso que te trajo a la vida […].

15. El sufrimiento de tu cuerpo es ajeno al destino universal

El cambio positivo o negativo del universo; la esencia del bien o el mal que domine en ti; ninguna de estas dos cuestiones es susceptible de ser afectada por los demás. […] Lo que hagan, pues, a tu cuerpo, no va ni en contra ni en pro de las fuerzas positivas o negativas del universo. Y, por tanto, tampoco afectan al bien o el mal de tu esencia, aunque la del que te dañe esté, definitivamente, absolutamente sesgada hacia el mal.

Pero tu bien habría de mantenerse como contraposición a tal mal que, aunque no puede dañar las fuerzas universales, puede afectar a la integridad de la humanidad.

Manténganse, así pues, separadas tu esencia de tu cuerpo y tus pensamientos de los sufrimientos de tu cuerpo. De esta manera se conseguirá que tu esencia no sea perturbada, y habrás afectado positivamente, o, más bien, como estaba determinado que afectaras al universo […].

16. Sobre la vida ajena

─ ¿A quién importa tu vida, […]?

─ A todo aquel al que su propia vida no le importa en absoluto, es decir, a la mayor parte de la humanidad. No se imite a tales personas. No hágase caso de mi vida; esa es mi voluntad y recomendación de vida. Pero importarle, desgraciadamente, importa a demasiados.

─ […]

─ ¿Será, pues, cierto, que a nadie importa la vida de los demás? ¡Ojalá fuera así lo que dices! ¡Qué tranquilo respiraría el hombre!

─ […]

─ Fuiste tú quien, en vez de dedicar tu tiempo a pensar en ti mismo, lo perdiste en hablar conmigo. ¡Ojalá fuera posible, pues, que pudiéramos cuando quisiéramos conectar con nadie más que con nosotros mismos!

─ […]

─ Prefiera yo vivir en soledad cuando así lo deseare, y acompañado cuando lo creyere conveniente, puesto que no aprendemos solo de nosotros mismos, sino también de los demás. Pero la vida no es así, y poco importa lo que prefiera o deje de preferir yo.

17. La humildad como herramienta para una correcta comprensión de las conversaciones entre pasado y presente

Inexorablemente pensamos de nuestro yo pasado como de otro. Leemos, pensamos, recordamos acerca de él cosas que nos avergüenzan, nos enorgullecen, nos producen muy diversas sensaciones; sin embargo, todo esto es acompañado de un sentimiento de que somos, realmente, personas diferentes. Se emprende, así pues, una conversación entre dos partes.

Sólo al dejarse por escrito puede darse explícitamente esta conversación. Mas no cualquier escrito: has de hablar contigo mismo, aunque seáis personas diferentes; ténganse en cuenta ambas condiciones. Será extraño que hagas esto, pero en el afortunado caso de que sí estés en la tesitura de que a menudo te comunicas con tu pasado, tengas en cuenta que sois lo mismo; analiza sus errores: son tus mismos; analiza sus aciertos: lo propio; en diversas formas, pero caéis en las mismas tendencias. Aprenderás, en definitiva, más de tu yo pasado al hablar con él, que de tu yo presente.

Las conversaciones de presente a futuro, siempre, irremediablemente, adoptan una forma de humildad. Son, además, conversaciones a quien aún no es. Es una sensación esperanzadora. Las del presente al pasado, son, en cambio, en forma de respuesta a una persona que ya no es, que murió, que dejó de ser. Es, por tanto, una forma de conversación muy dolorosa; pues, además, esa conversación de presente a pasado siempre es arrogante. Sabes lo que no sabías. ¿Y qué? Lo mismo te sucede respecto del futuro. […] [Así hablé] de mí, a mí… hace ya muchos meses:

No sabes lo que sentirás en un futuro por tu estadio actual: lo mismo que lo que tú sientes por mí o por mi yo pasado. Parece mentira que nos hablemos de tú a tú, y no de yo a yo, pero tú sabes más de mí que yo de ti; me es imposible hablar de yo… Y que este tiempo, en que estoy yo ahora, jamás volverá… ¡Y sólo yo puedo aprovecharlo! ¡Compártaseme con alguien más tan grande responsabilidad! ¿¡Y qué hago para ello!? Yo te lo diré: nada… Nada que no esté en mi mano de lo que tú esperes que yo haga. Si no me crees, pruébalo en tu presente. (Anotación tres meses después) Desesperante es que ni te pueda responder; me pides respuestas: desearía dártelas, pero has muerto ya. Y saber sé también que habré muerto yo para cuando lo leas tú. Tampoco me escapo yo a morir. Pero también te recuerdo que tampoco lo harás tú.

Véase el desprecio al hablar del pasado, y la humildad […] al hablar del futuro. No se aplique esta horrorosa lógica nunca más. Sépase, pues, que […] futuro, presente y pasado son uno; véanse todos los estadios con humildad, y sépase asimismo que no son novedosas las sensaciones que crees otrora no viviste: el tiempo anterior a lo que anhelas jamás existió.

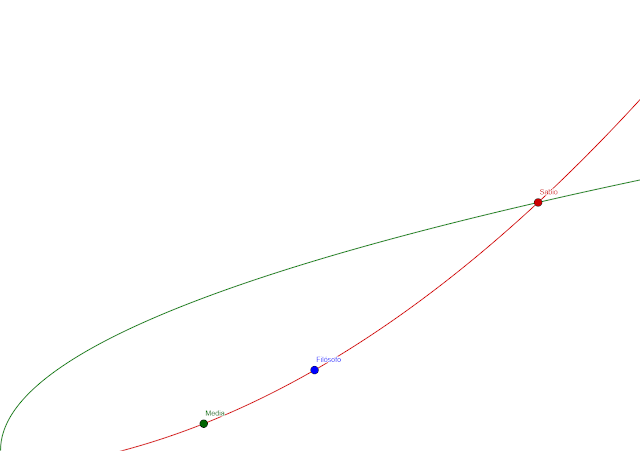

18. Gráfica I: Curva descriptiva del saber

En rojo, la cantidad de conocimiento que un individuo sabe que ha de adquirir, y desea adquirir, puesto que es su naturaleza; en verde, el conocimiento que ya ha adquirido.

19. Crítica a los conceptos de existencia, tiempo, muerte y pasado en el transcurrir de la adolescencia

Aglutínanse, es cierto, a menudo los conceptos de existencia, tiempo, muerte, pasado y nostalgia en un mismo grupo […] El adolescente de dudas existenciales es, cada vez más, un ser en peligro de extinción. Ahora se ven, pues, más adolescentes dominados por Hedoné que por valiosas cuestiones existenciales. Sin embargo, y aunque esto sea negativo, a saber, que cada vez menos jóvenes se planteen dudas existenciales, no está exento el existencialismo adolescente, al que llamaré esenciaísmo, de ser criticado duramente.

[…] Es, empero, el esenciaísmo, poco más que pinchar las ruedas de la razón una vez comienzan a marchar. Es, como se dijo del lenguaje y [del] cuerpo, un mal necesario. Un mal necesario únicamente mientras no se vea el individuo en el punto R, ya que entonces sólo será un mal, ya ni siquiera necesario.

Ha de abandonarse, pues, el esenciaísmo en cuanto la mente del huésped que aloje dichas ideas haya conseguido alcanzar un estadio racional […] El esenciaísmo adolescente es, de esta manera, r, esto es, un puente para la razón. Existen otros puentes racionales.

r (en un marco bien de R1-, bien de R2-) -> R (también compatible con r) -> R+

20. Por qué el esenciaísmo es un buen puente para la razón

El esenciaísmo posee varias características para hacerlo un buen r: por un lado, es muy atractivo (por el tema que aborda) para personas que, quizá, de otra manera, no se habrían acercado al ejercicio de la filosofía, a saber, el punto Rf; por otro, es sencillo de llevar a cabo: reflexionar acerca de la muerte está en manos de cualquiera, en contraposición a, por ejemplo, diseñar una teoría epistemológica elaborada. Otra cosa es ya a qué conclusiones se llegare mediante el uso de dicha reflexión reducida (R-).

21. Por qué el esenciaísmo es un mal cuando se está en R-

El esenciaísmo presenta, no obstante, grandes problemas. Es destacable el componente que incluye la desviación de la persona del Rf si se lleva a sus máximas consecuencias. Es decir, en un punto medio, este r puede hacernos saltar de R- a R, pero si, por el contrario, hacemos caso de r en exceso, a saber, de r+, podremos tender a I (irracionalismo).

Pensar acerca de la vida de uno, y de su pasado, o de su muerte, puede llevar al individuo a buen camino: conocer mejor quién es, qué es lo que le rodea o, más bien, conocer mejor lo mucho que hay por saber. No obstante, la obsesión por el pasado, o la obsesión por la muerte, o por la vida, o por la existencia pura, o por el paso del tiempo, pueden encaminar al que porte dichas obsesiones a un lugar espantoso: el de creer que las reflexiones a que llegó son ciertas, dejando, pues, de ir más allá, a saber, rechazando el seguir en Rf, o, peor aún, creer fervientemente en ideas místicas, irracionales, fuera de todo sentido común, no criticables desde la razón, que, no solo lo alejarían del ejercicio de Rf, sino que lo distanciarían de R aún más de lo que estaba: lo convertiría en I, esto es, las antípodas de R+.

22. Por qué el esenciaísmo puede ser un mal cuando se está en R

Estando r en R- (bien R1-; bien R2-) el esenciaísmo es positivo para quien lo siga. Estando r+ en R- el esenciaísmo es negativo para quien lo siga. Pero estando r en R el esenciaísmo es un mal doble siempre: no solo no aporta nada aunque esté en cantidades moderadas sino que es, directamente, una traba para el discurrir racional.

El esenciaísmo no sirve para nada cuando hablamos de un ser capacitado racionalmente hablando. El esenciaísmo es un puente, nada más. El ser R ha de preguntarse mucho más que simples dudas esenciaístas. De hecho, las dudas esenciaístas aportan negativamente porque ocupan tiempo del que pensare en ellas que debiera ser invertido, en cambio, en cuestiones concernientes a otras ramas filosóficas. El ser R ya es capaz de Rf, ¿por qué no utiliza el tiempo invertido en Rf que, desgraciadamente, no podrá ser su vida en entero, en investigar, reflexionar lo investigado, criticar doctrinas filosóficas desde la razón pura, entender mejor los errores y beneficios de la razón como esencia que nos distingue del resto de seres, o aportar nuevas ideas al “mercado de las ideas”?

23. El realismo enfrentado al esenciaísmo

[…] Si bien, como digo, pudiera pensarse que el esenciaísmo busca únicamente poner las preguntas acerca de la existencia y esencia de las cosas e individuos, hay un componente subjetivo en él: desearía acabar con lo negativo de la esencia del todo […].

[…] El esenciaísmo es profundamente contrario a lo que la razón es [en] última instancia. La razón se amolda a la realidad; la lógica es, no podemos querer que sea, que deje de ser, o que fuera de tal o cual forma, sino que nos contentamos con que es (y es una buena herramienta). Y como la razón es consecuencia directa de la lógica, si no lo mismo; y como la lógica es pura realidad, el “debería ser” es incompatible con la razón.

Con todo, no todo constructo imaginario es, en efecto, incompatible con la razón: la razón puede imaginar estadios que, desde luego, serían más deseables que el actual. Es, de hecho, en lo que se han invertido [la] mayor parte de los esfuerzos racionales. Sin embargo, el constructo imaginario no debe cegarnos […].

Y como el esenciaísmo es, en cierto modo, una forma de idealismo indirecto, y como a menudo olvida lo que la realidad es, y habla en subjuntivo más que en indicativo, usándose de esta manera expresiones como “ojalá”, o “más se quisiera que…”; por todo esto, es incompatible hasta cierto punto el esenciaísmo con la razón. Y por eso es que usar esta r cuando se está en R es dañino aun no haciendo uso de r+. Hágase uso, en cambio, del realismo […] [y] del pesimismo, y es mucho más fiel a la razón.

24. La falacia de la fuerza de voluntad

Nadie desconoce que existe un punto en que lo que antes suponía un obstáculo, una regla, una meta difícil de alcanzar; objetivos, en definitiva, para hacer más resistente […] la fuerza de voluntad y disciplina de uno; nadie desconoce, pues, que existe ese punto en que aquello se convierte en voluntad libre […] Lo que coloquialmente se conoce como “habituarse a algo”, o “coger la rutina”.

Sin embargo, y dejándose de lado lo obvio de esta afirmación, existe un problema que concierne a muchos, si no a todos los seres humanos. Se trata del falaz pensamiento de creer que uno tiene fuerza de voluntad por realizar ahora lo que antes era incapaz de practicar: eso es simplemente que, como ya no cuesta en absoluto hacer determinada acción, no es necesaria ninguna fuerza de voluntad para que, como digo, sea practicada.

Se contenta, pues, el que suma hábitos beneficiosos a su vida a la hora de pensar que tiene una fuerza de voluntad enorme: no es así. La fuerza de voluntad sólo aflora en lo que jamás por ningún ser humano pudiera ser sentido como algo agradable, como algo beneficioso, o como algo que debiera ser hecho; por ejemplo, el castigo de Sísifo. Todo lo demás es querer engañarse a uno mismo […].