COPLA III

Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en la mar,

que es el morir;

allí van los señoríos

derechos a se acabar

y consumir;

allí los ríos caudales,

allí los otros medianos

y más chicos;

allegados son iguales

los que viven por sus manos

y los ricos.

Jorge Manrique

COMENTARIO DE TEXTO I

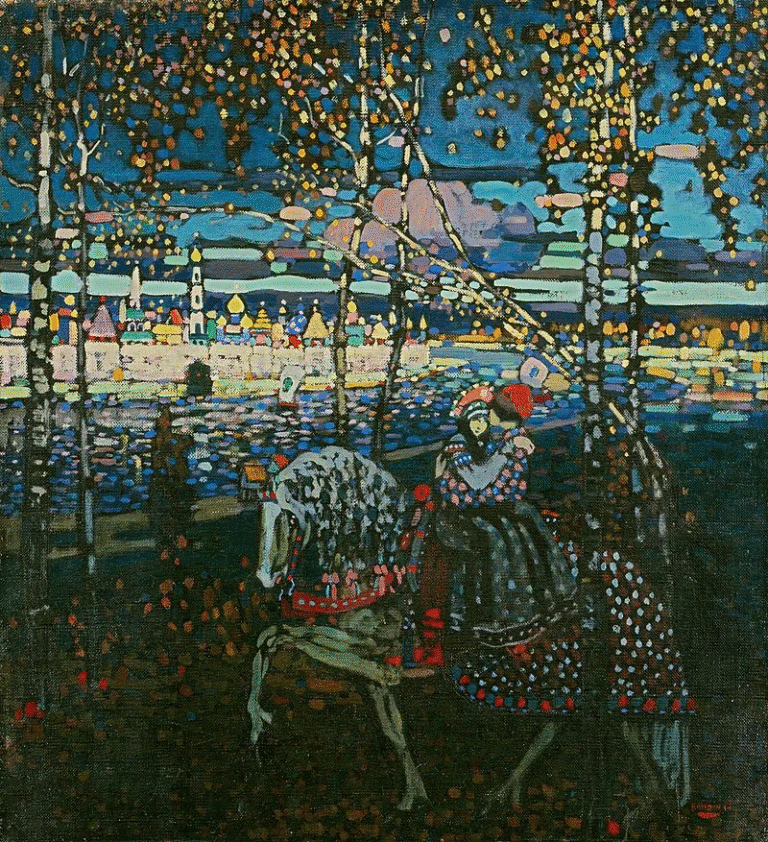

Jorge Manrique es considerado uno de los grandes poetas del siglo XV. Nacido en torno a 1440 en Paredes de Nava y perteneciente a una gran familia, la de los Lara, concilió, como tantos otros, los oficios de armas y letras. Fue tío suyo Gómez Manrique, autor de las Coplas para el señor Diego Arias de Ávila, clarísimo precedente de la obra cumbre de nuestro poeta; su padre, personaje clave para entender las Coplas, fue maestre de la orden militar de Santiago, de la que el mismo Jorge fue miembro. Participó en muchos de los conflictos que tuvieron lugar a lo largo de su relativamente breve vida, principalmente entre 1465 y 1479, año en que muere en asaltando un castillo, solo tres después de que lo hiciera su padre.

De Jorge Manrique no nos han restado más que un puñado de composiciones. La mayor parte de ellas se encuentran incluidas en el Cancionero general, y suelen clasificarse en tres grupos: poesía amorosa, que se rige por el estilo de la época (amor cortés) y rehúye de barroquismos innecesarios. Se emplea en ella un vocabulario militar y jurídico propio de la formación del autor; poesía burlesca, de que no nos quedan más que tres composiciones, de tono irónico y crítico; y poesía moral, en que se encuadra su magnum opus, las Coplas por la muerte de su padre. Las Coplas son un total de cuarenta, y forman parte de una tradición literaria que durante la Edad Media fue de vital importancia: nos referimos al tema de la muerte. Se piensa que fueron escritas en momentos diferentes, y que, por tanto, no todas ellas son posteriores a la muerte de don Rodrigo. El propósito se colige, pues, que sería distinto en un inicio, como podría señalarse al advertir que las tres partes en que se divide la obra tocan, si no temas, sí planos diferente del mismo: en las primeras trece coplas se trata de la muerte en sentido general, en sentido abstracto; en las diez siguientes, de la muerte de personajes históricos (donde más claramente se distingue el tópico de ubi sunt?), y, en las últimas, se trata específicamente de la muerte del padre de Jorge Manrique. Vemos, pues, cómo pasamos gradualmente de un plano general a un plano especial.

Coplas de la muerte por su padre es, como se señaló anteriormente, la obra a que pertenece nuestro poema. Se trata de la tercera copla, y la situamos dentro de aquella parte que trata de la muerte en general, a saber, la primera. Se puede advertir por rasgos como el empleo de un plural (que deja de emplearse según la obra va avanzando) que nos incluye a todos bajo un mismo destino. De estos rasgos, con todo, hablarase más tarde con mayor profundidad.

Hemos de ubicar a Jorge Manrique en un doble contexto: el político y el literario. En la península la situación será, políticamente hablando, durante buena parte del siglo XV, de crisis, y lo será hasta que los Reyes Católicos estabilicen la situación, ya hacia el último tercio del siglo. De hecho, él mismo, Jorge Manrique, digo, como se indicó anteriormente, participó en algunas de las guerras civiles que produjéronse a lo largo de su vida. Y, cómo no, también lo hizo de la literatura del momento. Hablamos de un periodo específico, el Prerrenacimiento, en que la península se torna más interesada (como, en general, todo el Occidente europeo) en todo lo proveniente de Italia (debido, entre otros, a la obra que dejaron escritores de la talla de Dante, Petrarca y Boccaccio), en detrimento de Francia, que había sido la que, hasta entonces, mayor influencia había ejercido sobre la literatura de nuestro país. Se desarrolla, a su vez, de gran manera en este siglo la lengua española, que se configura formalmente como lengua con el nacimiento de la Gramática de la lengua castellana, escrita a finales de siglo. Destacan durante este como temas literarios el amor (más en concreto, el amor cortés, del que participa plenamente Jorge Manrique) y la muerte (caso, por ejemplo, de las Danzas macabras), siendo este el tema por que el autor de nuestro fragmento se ganó el espacio privilegiado que ocupa en la historia de nuestra literatura.

Siendo, pues, que el texto a comentar tiene como tema la muerte, especificaremos que, más en concreto, lo será esta tercera copla del poder igualatorio que aquella posee. Así pues, se trata en el poema no solo de cómo todos, inevitablemente, acabaremos muriendo, sino que se va más allá y se expresa cómo las riquezas, los «señoríos», también sufren la misma suerte que nuestras vidas; esto quiere decir que, independientemente del estrato social en que uno se encuentre, acabará del mismo modo: muerto.

Resaltan aquí a la vista algunos de los tópicos relacionados con la muerte, aunque es cierto que aquel que tanto caracteriza a otras de las Coplas, el clasiquísimo ubi sunt?, no hace el más mínimo acto de presencia en esta. En la nuestra, la tercera, vemos, en cambio, dos muy evidentes. El primero es vita flumen, «la vida como un río», que emplea Jorge Manrique en «Nuestras vidas son los ríos, / que van a dar en la mar, / que es el morir». El segundo es omnia mors aequat, «la muerte iguala a todos», esto es, el poder igualatorio de la muerte: «allegados son iguales / los que viven por sus manos / y los ricos». Otros tópicos relacionados con la muerte que podríamos incluir potencialmente aquí, pero que, en cualquier caso, parecen bastante secundarios, son, por un lado, tempus fugit (pues, desde cierto punto de vista, podría argüirse que el autor está tratando de recordar al lector que el tiempo se consume hasta conducirnos a la muerte), y, por el otro, quotidie morimur «morimos cada día», pues, al comparar río y mar con vida y muerte respectivamente, es posible interpretar la visión de Jorge Manrique (en lo concerniente a la muerte) como cercana a la de una especie de movimiento heraclíteo. La vida estaría, por tanto, en un constante movimiento, a que subyacería un único elemento permanente: la certeza de que siempre fluye a la muerte. La muerte es el denominador común de todas las vidas y, hasta entonces, no hacemos más que fluir hacia ella, literalmente, «muriendo diariamente».

Nos referiremos ahora a la forma de esta tercera copla de Jorge Manrique. Por un lado, hablando de estructura, y distinguiendo entre los planos externo e interno, se indicará que todas las coplas manriqueñas están compuestas, como esta, por una sola doble sextilla de pie quebrado, de modo que únicamente podremos distinguir en el plano externo los doce versos de que este poema está compuesto. En el plano interno podríamos subrayar tres partes, aunque, a decir verdad, no es fácil hacer esta subdivisión siendo tan poco extenso el fragmento. En los tres primeros versos establece qué entiende por ríos y mar Jorge Manrique. Está haciendo explícita, en definitiva, la metáfora de que a lo largo de toda la copla hará uso. En la segunda parte, que consideraremos va desde el cuarto hasta el noveno verso, se establece una comparación entre ríos de diferente caudal; distinción que, por lo demás, solo sobrevive hasta el momento en que se fija que tienen un fin común: el «allí», palabra que caracteriza a esta parte y que se refiere, como es natural, al mar. Y la tercera y última, parte en que se abandonará la metáfora de los ríos y se concluirá con lo que desde un principio deseaba subrayar el autor: la igualdad de todos frente a la muerte.

Esto conecta con los dos circuitos de comunicación presentes en el texto: el externo (evidentísimo) y el interno (no tanto). Y digo esto porque, en este caso en particular, no es especialmente claro que podamos ver una diferencia real entre el «yo poético» y el autor del poema. Nada nos indica, pues, que podemos hablar de un circuito interno. El externo, no obstante, sí se da, y lo hace entre Jorge Manrique y el lector; el primero tiene, a su vez, y en cierto sentido, una intención no meramente descriptiva. Así pues, existe en este circuito comunicativo, como es evidente, una finalidad que va más allá de la función representativa. Podríamos decir de esta copla que, en su mayoría, está haciendo uso de dicha función, pero hay que considerar, además (si la tenemos en cuenta), la poética, que, aunque es natural que la mencionemos, no es igual de crucial, empero, que en el caso de otros poemas, pues este (a diferencia de muchos de los habidos y por haber) destaca más por el contenido que por la forma (si es que acaso la sencillez no es la más brillante de las formas, y si es que, por otro lado, Jorge Manrique no es una figura tan relevante por eso mismo). En cualquier caso, también se aprecia, en cierto modo, la función apelativa: ¿qué indica, si no, que el autor esté tratando de incluirnos a todos con esa primera persona del plural empleada en el sintagma que abre el escrito «nuestras vidas»? ¿Qué anda buscando, entonces, al equiparar las vidas de personas de diferentes estratos sociales en pleno siglo XV, siendo este, precisamente, aquel en que nacen las monarquías autoritarias (aún más basadas en este sistema todavía si cabe que el régimen feudal anterior)? Digo, por todo esto, que es indudable afirmar de esta copla que tiene un carácter crítico y, por ende, apelativo, en tanto que aporta argumentos, pues mueve a las personas no solo a, en cierta medida, despreocuparse de la acumulación de riquezas, sino también (aunque esto es más debatible, y habría de estudiarse en mayor profundidad, teniendo en cuenta el contexto) a cuestionarse si tiene el más mínimo sentido metafísico (tal y como se trató de dar legitimidad a dicho sistema a partir de, precisamente, estos siglos) establecer una sociedad en base a estamentos. Es posible, sin embargo, una crítica fulminante a esto que digo, pues Jorge Manrique contrapone a «los que viven por sus manos» únicamente a los «ricos», y como en ningún caso se hace referencia a la nobleza, de que él mismo formaba parte, sino únicamente al «caudal» (con la connotación de riqueza; compárese con «acaudalado». Es interesante el doble carácter semántico de caudal en esta copla), es posible decir que no es un «ataque» a la sociedad de estamentos, sino a la burguesía, que estaba en pleno auge desde el siglo XIII. No obstante, sin el ánimo de que se convierta esto en una disertación hermenéutica (en que todo podría caber, pues no estoy lo suficientemente informado acerca del asunto), pasaré a acabar este punto, incluyendo también la función expresiva, dado que la visión que Jorge Manrique está transmitiendo es suya, es personal. Además, cabe recordar que se está empleando el subgénero lírico, a saber, el más subjetivo y, por ende, que más emplea la función expresiva.

Respecto de la métrica, se dijo anteriormente que nos encontramos ante una doble sextilla de pie quebrado, estrofa (o doble estrofa, según se considere) que también puede recibir el nombre de copla manriqueña, poniéndose de relieve el puesto de relevancia que Jorge Manrique ocupa en nuestra literatura (escasísimos son los casos de estrofa que reciben el nombre de la persona que más los cultivó, y aquí nos encontramos ante uno de esos pocos casos). Este tipo de doble sextilla se empleaba, conviene recalcar, ya con anterioridad a Jorge Manrique.

Se trata de dos sextillas quebradas consideradas como una sola (doble), que suma un total, por tanto, de 12 versos, que están en arte menor (por la propia definición de sextilla). Se las llama quebradas porque los versos tercero, sexto, noveno y duodécimo cuentan únicamente con cuatro (o también con cinco) sílabas (versos quebrados), frente al resto de versos, que son octosílabos. Aquí vemos varios quebrados pentasílabos, verbigracia, el tercero. Por otro lado, el tipo de rima es siempre consonante, y sigue el esquema abcabc defdef. Por ejemplo, los versos uno y cuatro riman en nuestro texto en “-íos”. No es muy interesante que nos metamos en analizar las licencias métricas que pueden darse, pues no son recurrentes (a excepción de la sinalefa, que, aun así, no se da tanto como cabría esperar). De la misma manera que decíamos de ella que, en su seno, escasean, por lo general, las licencias métricas, diremos también que, por el contrario, sí cabe señalar que la doble sextilla de pie quebrado se caracteriza por la presencia de numerosas anáforas y encabalgamientos, que condicionan de forma radical cómo es nuestra estrofa, aunque de estas, entre otras figuras retóricas, trataremos inmediatamente. Baste decir que, gracias a dichas figuras, se trata la copla manriqueña, en general, de un tipo de estrofa con un carácter muy dinámico.

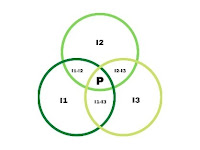

Ahora, hay que dejar claro que las protagonistas, si no en general, sí en el caso particular de esta tercera copla, son las metáforas. Se establecen dos, perfectamente explícitas (A es B) en la primera parte. En la segunda parte se jugará con estas metáforas, ahora puras. Las isotopías, por lo tanto, se relacionarán directamente con A y B respectivamente. Estableceremos tres isotopías, y las relacionaremos mediante un diagrama de Venn. Por un lado tenemos el plano A de la metáfora, que será para nosotros la isotopía I1, que engloba los conceptos de vida y muerte, absolutamente cruciales para entender el poema. Por otro lado tenemos el plano B de la metáfora, que será para nosotros en este campo I2, y que hace referencia a los ríos y al mar. En último lugar tenemos el resto de conceptos, que agruparemos por su familiaridad (todos ellos serán los adjetivos que acompañarán a I1 e I2, y serán los que den el sentido final al poema). Los llamaremos, para variar, I3. Tenemos aquí «caudal, mediano, pequeño, iguales, señoríos, ricos» y, si apareciera, «pobres», que es lo mismo que «los que trabajan por sus manos». Y se agrupa de este modo en el mismo grupo a estas palabras que, fuera del poema, tienen significados tan diversos, porque aquí, ya estén vinculados a I1, ya lo estén a I2, hacen referencia a lo mismo. Esto es, el término «pobre», por ejemplo, es a I1 lo mismo que el término «chico» a I2.

En el diagrama quedará del siguiente modo: la intersección de I1 e I2 será la metáfora «A es B» mencionada anteriormente. Las intersecciones de I1 e I3, por un lado, y de I2 e I3, por el otro, equivalen a las relaciones establecidas entre los campos primeramente citados con los términos pertenecientes a I3, de los que se dijo antes que tenían la particularidad de ser, aunque diferentes, lo mismo a I1 que a I2. La intersección de las tres isotopías es el contenido del poema (P).

Cambiando ligeramente de ámbito, y por acabar con el apartado referido a la forma, se mencionó antes el caso de la anáfora, que proporciona un mayor dinamismo a nuestra copla. Es el caso de la palabra «allí» en los versos 4, 7 y 8, así como el de «que» en los terceros y cuarto. También hay tres versos que empiezan por «y». Se citó asimismo el caso de los encabalgamientos, que el autor, creo, incorporó con el mismo objetivo. Estos poseen un carácter suave. Se puede mencionar el caso de «allí van los señoríos / derechos a se acabar / y consumir», entre «señoríos» y «derechos». Con la misma finalidad está presente la figura del paralelismo, como por ejemplo en «allí los ríos caudales / allí los otros medianos». También añade cierta fluidez al poema el hecho de que los adjetivos empleen un esquema de gradación: caudales, medianos, chicos.

Como vemos, todas las figuras retóricas presentes se encaminan a un mismo objetivo, a saber, hacer de este poema que sea sencillo en la forma y claro en el contenido, evitándose aquellas que pudieran generar una mayor confusión. De hecho, aunque pudiérase considerar como hipérbaton «derechos a se acabar», creo que no sería una interpretación adecuada. Si bien para nosotros tiene algo de arcaizante tal modo de expresarse, no creo que hayamos de verlo, a no ser que me equivoque, como una intención del autor: es simplemente el modo de hablar empleado en la época. Podríamos decir, para acabar este apartado, que también es posible encontrar una cierta aliteración con el fonema /r/, especialmente por la presencia de la palabra «ríos», aunque, en general, se encuentra presente a lo largo y ancho de todo el poema.

Para concluir, me gustaría poner en relación con otras las ideas objetivadas en este poema por parte del autor, que son: la escasa importancia de los bienes materiales y del estatus social de uno mientras está vivo, la igualación ante la muerte de todas las personas (que podría conllevar ideas más radicales, tales como que la muerte será igual para todos independientemente de lo hecho en vida, afirmación que sería igual a proclamarse ateo en pleno siglo XV, idea que vamos a descartar por este mismo motivo, pero que no por eso ha de ser del todo olvidada), el constante fluir de la vida hacia la muerte y la implícita tesis de que quizá hay quien se olvida de estas ideas mientras vive (pues, de lo contrario, ¿para qué quiso componer el poema, si era verdad por todos en todo momento tenida en cuenta? Es el tópico del memento mori); digo, voy a poner todas estas en relación con ideas ya sostenidas desde tiempos antiguos, más en concreto, por parte de los estoicos (pensadores que considero, en lo ético, un buen ejemplo a seguir); ideas que, por lo demás, van en la misma línea que las de Jorge Manrique.

Por todos es sabida la actitud de los estoicos frente a los bienes materiales, herencia directa de los cínicos, y con que Jorge Manrique concuerda en este poema. Es cierto que las tres grandes religiones desdeñan asimismo los bienes materiales y mundanos (en tanto que derivan sus posiciones éticas del mismo lugar que los estoicos: de Platón), y tiene, por esto, mayor sentido poner en relación a nuestro autor con la religión cristiana. Pero no por ello deja de ser interesante comparar la tercera copla con citas de estoicos como Séneca, en su Brevedad de la vida: «no se halla nadie que quiera distribuir su dinero, la vida en cambio ¡entre cuántos y cuántos la reparte cada cual! La gente es estricta en preservar el patrimonio; en cuanto llega la hora de perder tiempo, es muy derrochadora de aquello en lo que únicamente es honroso ser avaro».

Podemos mencionar también la relación entre la parte 1 de nuestro texto, que hace uso de aquella primera persona del plural «nuestras vidas», con un fragmento extraído de las Meditaciones de Marco Aurelio, que hace uso de idéntica herramienta inclusiva: «pronto nos cubrirá a todos nosotros la tierra, luego también ella se transformará y aquellas cosas se transformarán hasta el infinito sucesivamente». Vemos en esta cita el mismo movimiento heraclíteo que estaba presente, según dijimos, en la famosísima copla de Jorge Manrique que hemos estado tratando todo este tiempo. También se advierte en el fragmento del emperador una igualación de todos los vivos; ¿acaso no es una afirmación violenta decir de personas que, por sus riquezas, pueden llegar a creerse dioses en vida, serán «cubiertos por la tierra», como lo harán todos los demás?

Por otro lado, si tomamos como verdadera la tesis (que se expuso cuando argumentamos cómo se empleaba en este texto la función apelativa) de que para el gran poeta ha habido un olvido de la importancia de ser conscientes en todo momento de nuestro fluir hacia la muerte (me refiero a algo similar a la función que, para Heidegger, desempeña la muerte en nuestras vidas; nuevamente el tópico de memento mori), podemos relacionarlo nuevamente con Séneca, que nos recuerda algo parecido a lo que hace Jorge Manrique en sus coplas: «No tenemos un tiempo escaso, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga y para realizar las cosas más importantes se nos ha otorgado con generosidad, si se emplea bien toda ella. Pero si se desparrama en la ostentación y la dejadez, donde no se gasta en nada bueno, cuando al fin nos acosa el inevitable trance final, nos damos cuenta de que ha pasado una vida que no supimos que estaba pasando».

Para acabar, y con el fin de dejar claro que en absoluto estoy tratando de reducir a Jorge Manrique a una posición estoica, compararé las ideas que sostiene este autor acerca de la fama con las de Marco Aurelio. El primero sigue una línea típicamente medieval, a saber, la idea de que la fama puede ser un remedio para la muerte, en tanto que recuerdo que supera al olvido. Frente a esta posición, se dice en las Meditaciones: «Pequeña es asimismo la fama póstuma, incluso la más prolongada, y ésta se da a través de una sucesión de hombrecillos que muy pronto morirán, que ni siquiera se conocen a sí mismos, ni tampoco al que murió tiempo ha».

______________________________________________________________________________

FRAGMENTO DE LA CELESTINA, de FERNANDO DE ROJAS

CELESTINA. – Conjúrote, triste Plutón, señor de la

profundidad infernal, emperador de la Corte dañada, capitán soberuio de los

condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos, que los heruientes étnicos

montes manan, gouernador e veedor de los tormentos e atormentadores de las

pecadoras ánimas, regidor de las tres furias, Tesífone, Megera e Aleto,

administrador de todas las cosas negras del reyno de Stigie e Dite con

todas sus lagunas e sombras infernales, e litigioso caos, mantenedor de las

bolantes harpías, con toda la otra compañía de espantables e pauorosas ydras;

yo, Celestina, tu más conocida cliéntula, te conjuro por la virtud e fuerça

destas vermejas letras, por la sangre de aquella noturna aue con que están

escriptas; por la grauedad de aquestos nombres e signos, que en este papel se

contienen; por la áspera ponçoña de las bíuoras, de que este azeyte fue hecho,

con el qual vnto este hilado: vengas sin tardança a obedescer mi voluntad e en

ello te embueluas e con ello estés sin vn momento te partir, hasta que Melibea

con aparejada oportunidad que aya, lo compre e con ello de tal manera quede

enredada que, quanto más lo mirare, tanto más su coraçón se ablande a conceder

mi petición, e se le abras e lastimes de crudo e fuerte amor de Calisto, tanto

que, despedida toda honestidad, se descubra a mí e me galardone mis passos e

mensaje. Y esto hecho, pide e demanda de mí a tu voluntad. Si no lo hazes con

presto mouimiento, ternásme por capital enemiga; heriré con luz tus cárceles

tristes e escuras; acusaré cruelmente tus continuas mentiras, apremiaré con mis

ásperas palabras tu horrible nombre. E otra e otra vez te conjuro. E assí

confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi hilado, donde creo te

lleuo ya embuelto.

Fernando de Rojas

COMENTARIO DE TEXTO II

Este segundo fragmento pertenece a uno de los más célebres pasajes de La Celestina, obra que se caracteriza por ser difícilmente catalogable en los géneros literarios tradicionales, pues presenta problemas el incluirla dentro del género narrativo (dado que es una obra dialogada), así como en el género teatral (por ser prácticamente imposible representarla). Existen, pues, dos posibles visiones. La primera, considerar a La Celestina una «novela dialogada», como hacen diversos autores (contraponiéndola a la novela sentimental Cárcel de amor, escrita poco antes, y que llegó a alcanzar una gran popularidad. Se establece una antítesis entre el idealismo de la misma y el realismo de La Celestina); y la segunda, por la que me decantaré, que seguirá siendo fiel a los títulos con que se publicó en sus primeras versiones (Comedia de Calisto y Melibea y Tragicomedia de Calisto y Melibea respectivamente), aunque con importantes apuntes. La razón que justifica la presencia de La Celestina entre las piezas teatrales (y no entre la narrativa) es la estrecha relación que guarda con las llamadas «comedias humanísticas», a saber, obras teatrales escritas en latín, fundamentalmente durante el siglo XV, que en absoluto tenían el propósito de ser representadas, sino únicamente el de ser leídas en voz alta en ámbitos universitarios. Estas comedias humanísticas, grupo en que insertamos de forma definitiva el título que nos toca, tienen como precedente fundamental las comedias de Terencio.

Si aún no hemos subrayado el nombre del autor es por la complejidad que también subyace a la autoría de este escrito. Se considera que lo fue Fernando de Rojas, aunque existen teorías de que en realidad la obra es debida a una colaboración de varias personas. Esto se explica, probablemente, por la presencia de la Inquisición. Para eludir responsabilidades, durante mucho tiempo resultó a los autores ser necesario el esconder su verdadera identidad, sobre todo si se cumplían una de dos condiciones: la primera, que el texto fuera en contra de lo que la Inquisición considerara como correcto (condición que, como argumentaremos posteriormente, puede cumplirse en esta ocasión); y la segunda, que el autor resultara ser un personaje perseguido por dicha institución (condición que, en cierta medida, también podría cumplirse, dadas las circunstancias familiares de Fernando de Rojas). En el caso que nos toca, la primera edición de La Celestina no presentaba una autoría absolutamente clara. Después del éxito que supuso su publicación en 1499, hubo varias reediciones. En ellas figura al principio de las mismas una carta en que se lee «Fernando de Rojas», en forma de versos acrósticos. En el prólogo dice el autor que únicamente continuó una historia que ya existía, y que había encontrado comenzada. Como vemos, es comparable al caso, por ejemplo, de Miguel de Cervantes, que trata de enmascararse tras varios narradores, probablemente con el mismo fin que Rojas: la elusión de responsabilidades.

Pero hemos de comentar las razones por que dijimos que Fernando de Rojas sería posiblemente alguien no especialmente bien visto desde los círculos de la Inquisición. Nacido, se cree, hacia 1470, es posible que formara parte de una familia de judíos conversos (algunos sostienen que sería una familia de marranos). En tal caso, su padre, se considera, habría sido condenado, y él mismo sería un objetivo por parte de las autoridades. Sin embargo, y dado que se sabe de él que fue un reconocido jurista, así como que llegó a convertirse en alcalde de Talavera de la Reina (pueblo en que murió en 1541), es poco probable que hubiera llegado a tales puestos de haber sido realmente sospechoso de judaizante. Por lo que, en general, se considera que su familia, si bien era de conversos, lo era ya de varias generaciones; en tal caso, él habría sido, entonces, un perfecto cristiano (aunque esto no se traduce en que La Celestina tenga por qué tener un carácter tan moralizante como se considera).

En cualquier caso, y dado que no disponemos de la suficiente información de la vida del presunto autor de La Celestina, nos centraremos ahora, precisamente, en esta obra, que es, de hecho, la única que compuso a lo largo de su vida (o que nos ha llegado). Dijimos ya que se la incluye en la categoría de «comedia humanística», y que lo hace junto a tantas otras, eso sí, mucho menores, que no han sobrevivido al paso del tiempo como sí lo hizo la que nos toca (y lo hizo, como aquellas, en un ambiente universitario, concretamente, en Salamanca; se dice que el autor la acabó en vacaciones). Con todo, esto significa que se inscribe en una tradición con rasgos todavía propios del medievo (hay quien subraya la poca originalidad de Fernando de Rojas en ciertos campos, por ejemplo, en el caso de los temas tratados en el planto de Pleberio), aunque, a decir verdad, es la línea de corte, en términos de literatura, entre dicha etapa (medievo y Prerrenacimiento) y las que vendrían después: el Renacimiento y el Barroco. Iremos subrayando a continuación aquellos aspectos de La Celestina que han hecho de ella una de las obras cumbres de la literatura española. Iremos, por otro lado, poniéndolo siempre en relación con el contexto histórico y literario, para englobar en uno mismo todos estos puntos a comentar.

En primer lugar, se ha insistido en el carácter realista de la obra, frente al caso de otras mucho más idealistas, como la ya citada Cárcel de amor. Serían ejemplos evidentísimos cómo Pármeno pasa de la fidelidad a la traición, o cómo el presunto amor cortés de Calisto se torna rápidamente en un amor completamente burdo. Fernando de Rojas arruina el ideal de amor cortés incitando a Calisto a encontrar como solución para «poseer» a Melibea el «contrato» que hace con Celestina (cuando, probablemente, de no haber sido un completo cobarde, podría haberla logrado por medios más convencionales, pues ambos pertenecen a una misma clase social). El caso de esta, de Celestina, digo, no es absolutamente original: encontramos numerosísimos precedentes de alcahuetas en la literatura medieval. Un ejemplo claro sería doña Urraca, la trotaconventos aparecida en el Libro de buen amor de Juan Ruiz. Sin embargo, Celestina es un personaje que destaca por poseer unas cualidades especialmente llamativas. El impacto que ha venido causando este personaje en los lectores ha sido tal, que ha logrado desplazar a Calisto y Melibea del título de la obra (pues de las primeras ediciones, en el único en que aparece es en Libro de Calixto y Melibea y de la puta vieja Celestina), y se ha convertido en uno de los personajes de la literatura española conocidos universalmente (junto a Don Quijote, Sancho o Don Juan). Se trata de un personaje extremadamente habilidoso, pues domina de forma magistral el arte de la palabra. A la par es codiciosa, cualidad que, según se llega a afirmar, era el único fallo que tenía, y, en efecto, fue el responsable de su muerte. Y no deja de ser interesante esto, pues si se afirma de ella que la codicia es su único fallo: ¿acaso no considera Fernando de Rojas un fallo su completa amoralidad? ¿Acaso está justificando el oficio de que ella misma se siente tan orgullosa, como queda evidenciado en la conversación de Celestina con Sempronio («¿Quitásteme de la putería? […] Vivo de mi oficio, como cada cual oficial del suyo, muy limpiamente»)? Esto podría llegar a ser un primer argumento contra la interpretación moral y didáctica de este texto. Pero, en cualquier caso, y volviendo a lo anterior, por lo que el carácter de Celestina sobresale principalmente es por romper con el principio de decoro que en obras teatrales venía existiendo desde su nacimiento en la Antigua Grecia. Pero lo hace, como digo, de un modo particular, pues no es que en todo momento rompa dicho principio, sino que sabe perfectamente cuándo hacerlo y cuándo no: encarna perfectamente el ideal de astucia. Así, la vemos, por ejemplo, cuando trata de convencer a Pármeno (en el largo parlamento sucedido hacia la mitad del diálogo, pues antes y después el tono es bien distinto), haciendo un uso de la palabra perfectamente virtuoso y exquisito, al igual que cuando convence a Melibea («Porque mi limpio motivo…»), momento en que incluso llega a parafrasear a Petrarca (autor que, por cierto, Fernando de Rojas menciona en el prólogo: tal es la influencia que ejerció sobre él). Pero sabemos perfectamente que es una cínica, una completa hipócrita: en realidad no hace más que negar la más mínima forma de moralidad. Es, en su totalidad, un personaje nihilista. Y no solo lo es ella, sino que también lo son los criados de Calisto, las prostitutas de Celestina, el propio Calisto, y Pleberio en su planto final, en que admite que su vida se construyó en base a algo bien diferente a todo ideal considerado como noble, a toda forma de justicia, honor o moral, o a toda forma de religión: sabía de la vida que carecía de tal sentido, y buscó soluciones en su hija o en los negocios. Y aunque sabía de estos que no eran un fin verdadero, por inercia siguió creyendo en ellos, hasta el momento en que Melibea se suicida (también sin comprometerse de forma real moralmente), cuando se le derrumba delante todo, y descubre la verdadera experiencia del desengaño, que le conduce a encontrar como solución desesperada un nihilismo atroz.

Y es por todo esto por lo que, personalmente, dudo de que haya realmente en La Celestina un verdadero propósito moralizante y didáctico, y me decanto más por una tesis existencialista (aunque quizá no sea esto más que un mero reflejo de mis ideas preconcebidas, típicas de la adolescencia). De hecho, probablemente dicha interpretación (la de que es un libro con propósitos morales) no sea más que la que el autor desea que sostengamos, con el fin de que la Inquisición, en pleno auge (recordemos que estamos en tiempos de los Reyes Católicos), no censure su obra. En realidad, generando estas diversas interpretaciones no está haciendo más que llevar a la práctica la cita de Heráclito con que abría el prólogo de su libro: todas las cosas han de ser a manera de contienda o batalla. Incluso es lo suficientemente descarado como para modificar sin ningún remordimiento de la primera a la segunda edición algunos de los diálogos, añadiéndoles un tono presuntamente aún más moralizante (aunque, mirando la otra cara de la moneda, se podría decir un tono aún más hipócrita y cínico). Pero tanto esto como el curioso hecho de que se la llame comedia, cuando en ella los dos personajes supuestamente principales, a saber, Calisto y Melibea, son nobles, y cuando el final está alejado de todo lo que pudiéramos considerar hasta el momento como comedia; pues tanto esto como lo otro también han de hacernos dudar del verdadero propósito del autor, de si realmente está escribiendo una obra con propósitos moralizantes, tratando de condenar los modos de obrar de sus personajes, o si, en realidad, no es más que la interpretación que desea que se sostenga, cuando en realidad está retratando la más pura realidad, en que los que se salen con la suya en ningún caso son los que siguen el modelo de virtud (pues, si bien Celestina acaba cayendo, lo hace tras toda una vida burlando a un orden moral trascendente, e incitando a otros a que también lo abandonen, porque así tendrán más éxito, caso de Pármeno; ¿está De Rojas defendiendo un sistema moral tan poco competente a la hora de castigar lo que considera como inmoral? ¿Por qué dos rufianes pudieron hacer lo que no pudieron las instituciones, a saber, matar a una enemiga de dicho orden: bruja, prostituta, codiciosa, cínica, etc.)? Y quiero ir un poco más allá en este sentido argumentando lo siguiente: para que haya una enseñanza moral real, para que en el público se dé una «catarsis», en terminología aristotélica, han de darse las dos condiciones que el mismo filósofo estableció como necesarias: el temor y la compasión. Ahora, ¿quién iba a tener compasión de Celestina, o de Calisto, o de sus siervos? Si Fernando de Rojas tuviera realmente la intención moralizante que se dice que tiene, ¿por qué hace más desdichado al menos inmoral, a saber, el padre de Melibea? ¿Por qué no nos hace empatizar con ninguno de los personajes que erran? ¿Por qué es Celestina capaz de burlar a todos en todo momento? Son, desde luego, y aunque no se tome por verdadera esta tesis, preguntas que hay que plantearse.

Cambiando de tornas, y por no extenderme más en ese punto, otra idea a destacar es que la supuesta magia de que hace uso Celestina no es en realidad operatoria en ningún momento de la obra. De hecho, si en algún momento no se siente segura Celestina en toda la trama, es cuando va a convencer a Melibea (lo que pone de relieve lo poco que cree en su teatralizada conjura a Plutón, fragmento que, por cierto, a continuación nos toca comentar). Celestina, en realidad, sabe que no depende de nadie más que de sí misma y de sus habilidades retóricas. Todo en nuestra obra se rige por una abrumadora causalidad, todo es, en el sentido moderno del término, muy realista (pues para ciertas personas en la Edad Media tan realista pudiera ser aquello como los Milagros de Nuestra Señora, aunque parece que para Fernando de Rojas esto, desde luego, no es así). En ningún momento operan ideales metafísicos, mágicos o teológicos (pues decir que Plutón interviene en la secuencia de actos sería una payasada); cuando aparecen, de hecho, se ridiculizan: el caso paradigmático es la muerte de Celestina, en que no hay cosa más irónica que el hecho de que sus últimas palabras sean, repetidamente, «confesión».

Por lo que, por concluir este apartado, diría que la importancia de la obra sí que radica en su originalidad (aunque algunos autores afirmen lo contrario), si bien no de los temas, sí desde el enfoque con que se los aborda (que, como se dijo, es, en el caso de muchos personajes, muy nihilista). Y también destaca por la ruptura con las rígidas normas que hasta entonces habían obligado a cada uno de los personajes a hablar según su situación social. Ahora ya no lo harán conforme a modelos preestablecidos, no lo harán frente a un principio de decoro real (y cuando lo hagan, será cínicamente) sino conforme al contexto; lo harán conforme a sus intereses individuales: lo harán conforme a como en realidad actúan los seres humanos en sociedad. Ahora se flexibilizarán las cualidades de los personajes. Podráse, por poner un ejemplo, poner en boca de personajes que esperablemente carecen de formación literaria, verbigracia, secuencias de personajes de las literaturas latina y griega clásicas (o ideas provenientes de Petrarca). Los personajes adoptan, pues, una individualidad y realismo (a pesar de los numerosos elementos no precisamente realistas de la obra, como el tiempo en que transcurre) que no podría haberse visto reflejada del mismo modo con anterioridad a la composición de esta gran obra. La Celestina, en definitiva, cierra para siempre una etapa, y supone el inicio de una de las mejores épocas, si no la mejor, en términos de calidad literaria: el Siglo de Oro.

Pero aterricemos ahora a nuestro fragmento en concreto, que se sitúa al final del tercer acto, entre la conversación de Celestina con Pármeno y el convencimiento de Melibea. El tema pudiéramos decir que es la conjura de Celestina a Plutón, dios del inframundo; el fragmento está, por tanto, íntimamente vinculado con la magia y la hechicería (como no me ha sido posible encontrar ningún tópico específicamente para este fragmento, me limitaré a señalar que estos dos, la magia y la hechicería, digo, son los únicos que podríamos considerar como temas igualmente comunes a otros textos). Por otro lado, no es casual que se recurra aquí a la mitología romana: el equivalente de Plutón habría sido en el mundo cristiano el Diablo, y como la Inquisición, nuevamente, difícilmente habría tolerado una provocación tal, Rojas decide no complicarse, y recurre, como decimos, a la mitología grecorromana. Es posible que en muchos casos el «gusto» por el mundo clásico durante el Renacimiento se debiera a que la mitología era una alternativa menos controvertida, a la hora de tratar ciertos temas, que todo lo proveniente de la tradición cristiana. Este, creo, es un caso de ello. De todas formas, no solo Plutón es mencionado en la conjura de Celestina. Al contrario, al principio de la misma, en que el susodicho dios recibe su «elogio» (en tanto que ceremonia propia de la hechicería), se le localiza en un contexto lleno de otras tantas figuras provenientes de este mismo mundo grecolatino. Esa sería, pues, la primera parte del fragmento. A continuación, Celestina presenta el motivo por que está invocándole, a saber, la petición de ayuda que le hace para que Melibea se deje «atar» por el hilado «envenenado» («por la áspera ponçoña de las bíuoras, de que este azeyte fue hecho, con el qual vnto este hilado»), enamorándose de Calisto. Mas cierra Celestina su intervención con una amenaza al dios romano: le advierte de que ha de actuar «con presto movimiento», pues, de lo contrario, se tornará su «capital enemiga». Y no deja de ser curiosa la relación entre esta amenaza y la que hace Sempronio en un momento dado a Celestina, pues ambas son igual de ridículas (en la segunda dice Sempronio a Celestina que dirá a todos quién ella es, como si los demás no supiéranlo ya a la perfección; en la primera, por su lado, Celestina amenaza al mismo Diablo con «acusar cruelmente sus mentiras». Como vemos, son amenazas cada cual más absurda que la anterior).

Queda, por tanto, estructurado el texto, en su plano interno, de la manera que vamos a repetir: primero tiene lugar toda la ceremonia cuyo fin es invocar a Plutón; a continuación Celestina explica cuál es la intención que le ha movido a conjurar a dicho dios (la segunda parte se iniciaría, pues, con la palabra «vengas»), y por último se advierte al mismo de que ha de obrar con rapidez (y se le amenaza, como ya dijimos. Iría desde «si no lo haces…» hasta el final). Respecto de la estructura externa no se puede decir demasiado: todo el fragmento pertenece a un mismo párrafo.

De analizar los circuitos comunicativos, habríamos de tratar dos planos del mismo. Por un lado, existe un circuito interno, que, en nuestro caso, se da entre un emisor operatorio (Celestina), y un receptor que, en tanto que en ningún momento opera en la obra, podemos considerar doblemente ficticio, a saber, Plutón (a no ser que consideremos, como algunos, a mi juicio de un modo bastante disparatado, que la razón por que Alisa abre la puerta a Celestina es por intervención del Diablo). Por estas circunstancias particulares podemos considerarlo tanto un monólogo (si Plutón está escuchando) como un soliloquio (si Plutón no existe). Ahora, también será interesante considerar el circuito externo, pues, como se dijo, al ser esta una comedia humanística, su fin es ser leída en voz alta, y no tanto ser representada. Se da, por tanto, este circuito entre Fernando de Rojas y el lector u oyentes, pero, en principio, no para los espectadores (aunque posteriormente sí se haya interpretado la obra).

En cuanto a las funciones del lenguaje empleadas en este fragmento, consideraremos la función poética (si, nuevamente, la tenemos en cuenta) como la principal de todas ellas, por la fuerte carga retórica y simbólica de la conjura a Plutón. De hecho, tiene más rasgos de lírica este fragmento que, por poner un ejemplo, la Copla de Jorge Manrique que analizamos anteriormente (a pesar de que no se encuentre inmersa en dicha categoría nuestra obra). Ahora, es evidente, por otro lado, el carácter apelativo del fragmento, pues se está invocando a alguien, esto es, se está induciendo a alguien a que se manifieste. Y este carácter lo tiene independientemente de si Plutón existe o no: las palabras tienen, por sí mismas, una fortísima intención exhortativa (máxime cuando se amenaza al propio «receptor» de dicho parlamento de la manera en que lo hace Celestina). Y tampoco podemos olvidar la función expresiva, nuevamente, característica propia de textos poéticos como este. Más evidente que con estas dos palabras, imposible: «Yo, Celestina…».

Nos adentramos ahora en lo más potente de este fragmento: el estilo empleado. Ya hemos numerado una buena parte de sus rasgos estilísticos, por lo que, en algunos de ellos, no nos pararemos mucho más. Empecemos por el plano más sencillo, el fónico. Salta a primera vista el uso recurrente del plural, que se traduce en una abundancia del fonema /s/ absoluta y total. Un sonido sibilante para una conjura misteriosa y oscura, ¿acaso no es la mejor elección? En general, no creo que se pueda decir mucho más al respecto, aunque quizá se pueda ver también una aliteración del fonema /l/ a partir de la segunda parte.

En cuanto al plano morfosintáctico, destaca especialmente el contraste entre la escasez de verbos y la altísima concentración de sustantivos y adjetivos. Este es especialmente acusado en la primera parte (porque, de hecho, en la segunda y tercera se nivela bastante la proporción entre los diferentes tipos de palabra), con un total de cuatro verbos (habiendo 148 palabras; solo un 2,7% de las palabras son verbos, todos ellos en presente de indicativo, por lo que son de una simpleza extrema). Se debe esto a que lo que está haciéndose es una detalladísima descripción de Plutón, en que cada uno de los sustantivos empleados se ve rodeado por todos lados por adjetivos y complementos del nombre. El nexo conector de toda esta larga enumeración de sintagmas nominales es la conjunción «e» (o sea, «y»), por lo que es evidentísima aquí la presencia de la figura del polisíndeton. Este modo de escribir ralentiza muchísimo la lectura, y convierte en muy recargado este trozo del fragmento. Mas cumple perfectamente su propósito: hacer más misteriosa, oscura y críptica la conjura de Celestina, exagerando aún más los rasgos que el lector ya percibía en ella, y generando una aversión hacia la misma también aún mayor. Pero no nos perdamos en esto, que hay más puntos que resaltar, principalmente, la repetición de palabras. De hecho, el polisíndeton de «e» ya mencionado no es más que una variedad de repetición específica de las conjunciones, pero en este caso, como digo, la repetición no se limita únicamente a dicha clase de palabras. Vemos, así, por ejemplo, que de los cuatro verbos que dijimos que había en la primera parte del texto, dos son el mismo, a saber, «conjúrote» (o «te conjuro», pues ambos son exactamente lo mismo). Vemos otra variante de la repetición, ya no de palabras, sino de estructuras, en forma de paralelismos. Cabe mencionar como ejemplo de esto el caso de «heriré con luz tus cárceles tristes e escuras; acusaré cruelmente tus continuas mentiras, apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre». Como vemos, se repite la estructura «verbo + complemento circunstancial + complemento directo». Y como creo que es suficiente con lo que se ha dicho ya respecto de los recursos morfosintácticos, vamos a pasar al plano léxico-semántico, no sin antes dejar claro que la razón por que, creo, destacan tantísimo las figuras consistentes en la repetición, ya sea de palabras, ya sea de estructuras, es por la naturaleza de su contenido, a saber, el contenido de un parlamento propio de hechiceras, propio de brujas, que repiten siempre estructuras similares (pues para invocar a lo que desean invocar requieren de ciertos «protocolos» comunes). Y ahora sí, pasemos a lo siguiente.

No tengo el ánimo de hacer lo mismo que con la copla manriqueña respecto de las isotopías en este fragmento (me refiero a aquello de querer clasificar todas las palabras presentes en el texto conforme a dos o tres categorías), dado la longitud de este, y la variedad de palabras usadas, de modo que me limitaré a nombrar los más importantes campos semánticos presentes en el mismo. Por un lado, el ya citado caso de la mitología grecolatina (furias, harpías, hidra…). También podemos agrupar palabras como «gobernador», «capitán», «regidor», «administrador», «emperador» o «señor» en la categoría de personas que ejercen un cierto «poder» (palabra especialmente relevante, pues, a pesar de lo dicho, la que en última instancia dice de sí misma que «confía en su poder» es Celestina; ella misma se impone al poder de Plutón cuando dice que este ha de «obedecer su voluntad». Sabe que se ha de valer de ella misma, y no de seres trascendentes). Hay otras tantas palabras que podríamos agrupar en la isotopía de «inquietante» (aunque quizá sea esta una categoría demasiado general). Allí incluiremos términos como «víboras», «espantable», «ponzoña», «sangre», «sulfúreo», «horrible»… U otras de índole más bien lúgubre (como «escura», «nocturna», «triste», «profundidad», etc.).

Algunas figuras retóricas en relación al plano que nos toca presentes en este poema son: políptoton (o derivación), en «tormentos» y «atormentador»; oxímoron (ablandar y áspero); hipérbole, cuando dice Celestina: «heriré con luz tus cárceles tristes e escuras»; personificación (cuando se dice que el corazón conceda la petición a Celestina. En este sentido cabría hablar también de metonimia, en tanto que refiérese Celestina a Melibea únicamente por una de sus partes, en este caso, su corazón); sinestesia (ásperas palabras); y uno absolutamente fundamental, el apóstrofe, pues todo el fragmento juega con cómo Celestina está dirigiéndose a ese ente infernal que recibe aquí el nombre de Plutón, pero que en realidad hace referencia, como se dijo, al mismo Diablo.

Considero que ha sido suficiente el análisis formal del texto, aunque, a decir verdad, se han dejado bastantes cosas en el tintero, y sería interesante profundizar en el sentido de ciertas expresiones, es decir, en el simbolismo del texto. Pero como las labores interpretativas de elementos que pueden ser entendidos desde muy diversos enfoques no son algo en que esté interesado extenderme mucho más, pasaré a concluir mi comentario de texto.

La Celestina es, en definitiva, una de las grandes obras de nuestra literatura. Las ideas que nos presenta en ella Fernando de Rojas tienen un potencial filosófico y literario que no hemos de olvidar: son representativas de la España de un Siglo de Oro en ciernes, del país que dominaría el plano literario durante buena parte del siglo XVI, y casi la totalidad del XVII. Son las ideas fruto de un criticismo, realismo y desengaño que a menudo brillan por su ausencia en sociedades tan infantilizadas como las occidentales contemporáneas. Son unas ideas que, como las de Cervantes un siglo más tarde, transmiten la seguridad de haber sido reflexionadas por personas que no solo existieron, como muchas otras, sino que vivieron, cosa que muchas de las que hoy día son en absoluto hacen ni harán. Pero bueno, no condenémoslas por ello, no sea que formemos parte de dicho grupo… Aceptemos, sin más, como Pleberio dice de Amor y de Realidad, lo que todo esto es en verdad.

! El diagrama es de elaboración propia.