Me resulta particularmente estúpido que determinados escritores (y oradores) hagan constantemente referencia a lo que acaban de decir, a lo que están diciendo, o a lo que van a decir. Y aunque un poco menos, también me lo parece que no hagan más que citarse a ellos mismos, e incluso anticipar que escribirán de ello posteriormente (exceptuando a Cervantes con la segunda parte de la Galatea: siendo como lo dice Cervantes, ¡quién no se lo tolerara, pardiez!). Mas comentar todo esto, y leerlo el lector, y pensar que cómo es que lo diga yo, y abandonar lo que lees, son todos un solo tiempo. ¡Léase los siguientes dos escritos antes de continuar con el presente, pues se trata esto de un conjunto de glosas a los tales (concretamente, del primero; ya en un tiempo aparecerá el segundo)! Por un lado, Sobre la palabra «reflexión». Un ejercicio de autohistoria (Parte I), y por el otro, Sobre la desvinculación escritor-escritos. Un ejercicio de autohistoria (Parte II). Comentado esto, y ahuyentados… ¡todos, todos ustedes, fantasmas que no son!, voy con lo que toca. Mas déjame anticipar, lector amantísimo, que ni soy portador de las ideas que suelto, que ni se me puede igualar a las tales, y que no tienen ni pies ni cabeza ni cosa que se las asemeje… Vamos, ¡que en ningún modo podrás hacer pepitoria de estas sabrosas y honestas glosas que te presento! Válgale el plagio, et vale.

1. Adaptación a las circunstancias

¿Adaptación a las circunstancias? ¿Y qué con las circunstancias? Veamos: circunstancia deriva de circumstantia (circum-stare); a su vez, podemos relacionar el verbo stare con στατός, statós (situación de estar parado, en equilibrio). De modo que adaptarse a las circunstancias significa ajustarse a «lo dado», entendiéndose esto último como un elemento estático. Ahora bien, ¿no caracteriza al ser humano su condición de adaptación del medio a él? ¿Es la realidad estática (de στατός)? Y si la respuesta es no, ¿qué es más sencillo de cambiar?, ¿qué es más estático, el sujeto, o el objeto? ¿Nos dejamos quemar nosotros, o apagamos el fuego? Si hemos de aprender del fuego… ¡que sea de cómo aprovecharlo! Pues quemándonos… ¡No! ¡No es adaptación, es compatibilidad! Adaptemos el medio a nosotros, y no viceversa; olvidémonos de adaptarnos… prefiramos… compatibilizarnos…

2. La esencia como motor modificador de la sustancia; el legado de la esencia

Afirmo en primera instancia que la esencia modifica a la sustancia. Hay que señalar que la terminología empleada es imprecisísima (pues no entiendo qué diferencia habría entre afirmar lo tal, y decir que la materia cambia constantemente, pongamos, por la acción de reacciones físico-químicas, que serían casi equivalentes al concepto de esencia que ahí manejo, parecido a un «impulso vital» característico de todo lo que está en movimiento). De hecho, cuando afirmo que «no queda esencia», esto es, que la esencia ha muerto, casi pareciera que remito exclusivamente al hecho de que ese movimiento ha cesado, y, así, reduzco la esencia a lo que es particular y característico de la existencia. ¡De modo que, en usando ese concepto, me estoy refiriendo al contrario! Y una confusión de la misma magnitud se sucede con el concepto de «sustancia», que, así considerado, pareciera más bien referirse a lo mismo que Gustavo Bueno entendía por materia (incluyendo, como en el mismo fragmento aclaro, bajo esta categoría a lo intelectual). Aunque no es de extrañar esta confusión en alguien que jamás había manejado con anterioridad, por sí mismo, ese tipo de conceptos. Esperemos que no les pase lo mismo a los que, en mí, me seguirán…

Ahora bien, de la premisa de que somos un motor movilizador de la sustancia (lo que me recuerda, por cierto, al argumento a favor de la existencia del alma que en el Fedro expone Platón, en tanto que motor primero, y que luego Aristóteles tomará para formular su motor inmóvil), que puede ser una proposición, salvando la terminología usada, cierta, se deduce una conclusión totalmente distinta a lo en ella implícita, de forma completamente gratuita. Se trata de esta: tenemos capacidad de cambiar más allá de nuestra esencia: cambiamos la sustancia. La sustancia tiene, por tanto, un valor final superior al de la esencia. Esto podría reformularse como: tenemos capacidad de cambiar más allá de nuestro carácter: podemos depilarnos. Depilarnos tiene, por tanto, un valor final superior al de cambiar nuestro carácter.

A continuación, se propone que la libertad es una disyuntiva entre «mejorar» o «empeorar» la sustancia agregada. Nuevamente, si desdeñamos el hecho de que la terminología usada es incorrecta (porque el bien y el mal presuponen una idea de libertad, y a su vez afirmamos que la libertad se justifica porque podemos hacer más bien o más mal, lo que es una definición circular), tengo que admitir que esto se parece bastante a lo que en su Ética expone Spinoza acerca de los grados de estabilidad de la esencia, y cómo esto se relaciona con Dios, y con el obrar de los hombres, ética y políticamente. Salvamos las distancias, como es lógico, pero tiene un no sé qué de similar. Concluyo, empero, con una afirmación totalmente anti-espinosista (y ridícula donde las haya, aunque más sostenida por los pensadores a lo largo de la historia de lo que habría sido menester): es inevitable que exista ese fin [o sea, mejorar la sustancia agregada]: sin tal fin, no existiríamos. De esto no hay nada que decir. Es notable por sí mismo que es falso (en tanto que proposición lógica; no niego que pueda corresponderse con la realidad, pero no se predica forzosamente de ella).

3. El mundo es una mutación continua: la vida, una imaginación. Las ambiciones y objetivos tienden al fracaso por esto.

Aquí tengo que admitir que no sé a cuento de qué viene la primera parte del título. Pero olvidémoslo. Se expone el asunto del «no-objetivo». Francamente, creo que esto debe juzgarse empíricamente, y no de otra manera. Y la experiencia me dice que… ¡ja!, nunca me lo apliqué. Pues parece tan inverosímil creer que pueda un ser humano proponerse «no-objetivos» en vez de objetivos (como si eso no fuera un objetivo en sí mismo), que no sé yo cómo tomarme eso. Sin embargo, una variante más reciente (y sofisticada, lo que probablemente la haga caer en el olvido de lo teórico, ajeno a la práctica) en torno a este asunto, puedo comentarla a propósito del mismo. Más vale formular enunciados locutivos que ilocutivos. Me explico. Un enunciado locutivo fáctico (de factum, o sea, hecho) constata una proposición, por ejemplo: Calicles dijo: «Te prometo, Sócrates, que te voy a correr a gorrazos». Sin embargo, un enunciado ilocutivo o normativo «hace algo» al decirlo; posee condiciones de «felicidad» y satisfacción. Se relaciona, en definitiva, con el deber. Entre estos estaría: Calicles debe correr a gorrazos a Sócrates. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el asunto de los «no-objetivos»? Pues bien, si el fin de lo tal no era otro que anclar al sujeto a lo actualmente existente, a lo referencial, y distanciarlo del modo subjuntivo —y sustituir lo ilocutivo por lo locutivo equivale a esto mismo—, ¿acaso no se ve la correspondencia entre una «doctrina» y la otra?

4. El porqué de la sabiduría como fin último de toda acción y sistema humano.

«[La razón] nos brinda lo que ha de brindarnos, ¿qué más se puede esperar?». Con esta sentencia sigo simpatizando, en la medida en que creo que es una forma de idealismo (concretamente, el ilustrado) predicar de la razón determinados atributos, que rozan más lo pretencioso y kitsch, que lo que la razón en realidad es. La conciliación, empero, de los términos razón y racionalidad, me será un poco más difícil de explicar—y su conjugado, la irracionalidad—. Podrá decírseme que vaya bobada de teoría acerca de la razón tengo, si ni lo que la racionalidad es puedo explicar. Pero me da igual. El caso es que hace un tiempo escribí algo relacionado con la razón, aunque he de aclarar que ni recuerdo lo que allí se dice, ni creo que me entusiasmara del todo de ahora leerlo. Aun así, te remito a ello: La razón explicada desde el delirio pseudofuncionalista (un nombre que, por cierto, sí suscribo, sea bien por aquello que dicen de la falta de «amor propio», y tantas de aquellas… cosas…). En cualquier caso, cuando me apetezca, profundizaré más en el asunto (y así trataré también de averiguar lo que la inteligencia es).

«No sabemos nada de esto [de la veracidad o falsedad de los axiomas de que parten el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo, el racismo, el feminismo, la religión, etc.]. Sí sabemos que disponemos de razón. Es incontestable». Y luego continúo: «El sistema, no ideal […], pero sí más acorde [a] nuestra esencia será, en efecto, el sistema en que el fin último fuere la sabiduría, que combina las nociones de razón, conocimiento, y bien». Vayamos por partes. De la primera proposición, a saber, de que no sabemos nada de los axiomas de que parten las sobredichas ideologías… ¡acaso no sirve la razón para dilucidar dicha verdad o falsedad? Claro que esto da acto seguido la razón a la proposición con que continuo (y que es indiscutible). Relaciono, entonces, razón y conocimiento. Acá ya no sé yo qué de cierto tiene lo que digo—¡pardiez, que solo me muevo yo por intuiciones, inclinaciones y prejuicios!—, pues bien podrá ser racional en grado sumo alguien con pocos conocimientos, o que se diera lo contrario. Con todo, sí me parece cuanto menos interesante la asociación inmediatamente posterior de la sabiduría con: 1) Razón 2) Conocimiento 3) Bien. A decir verdad, me fuera complicado ver serios problemas a este carácter compositivo de la sabiduría, y creo que estuve ágil al así explicarla. Donde, considero, sí que no estúvelo, fue al afirmar que un sistema (político) debe tener como objetivo la sabiduría (lo que no significa que piense que, deseablemente, hemos de tender al sistema lo más racional posible, y abandonar los nuevos relatos mitológicos que se han construido, v. gr., los del nacionalismo, o del feminismo). Y esto siendo que tan viejo lo es aquello como lo son las utopías: ¡creías tú algo distinto a lo de la República afirmar! Pues, vale Dios, no, por cierto. En fin, recuérdese la influencia total que en mí tuvo Platón por aquellos meses, y entiéndaseme, pues, en ese contexto. Suficiente.

5. El punto en que razón y mercado son incompatibles

De este punto no hay mucho que se pueda comentar. A decir verdad, vi como algo novedoso criticar desde este enfoque (moral) la economía de mercado (siendo que, desde un punto de vista económico, no supiera yo buscarle errores que no fueran menores que los que se generaren en tratando de erradicarlos estatalmente), aun cuando la crítica a la acomodación burguesa viene siendo no solo ya recurrente en las tradiciones socialista y marxista, sino que se remonta a tiempos de los cínicos, estoicos, etc. (aun cuando los tales sistemas no puedan, como resulta evidente, considerarse economías capitalistas). En cuanto al patético intento de querer representar estas ideas por medio de símbolos (cual puede observarse en La razón explicada desde el delirio), me justificaré diciendo que no fue más que un intento desesperado de imitación del filósofo Gustavo Bueno (quien sí emplea con propiedad, y cierto sentido, y no por mor de… ¡quién sepa!, este tipo de expresiones). Valgan como ejemplo de lo último las siguientes, que el filósofo empleó en sus Ensayos materialistas. (Huelga decir que, en ciertas ocasiones, y quizá también en esta, es posible decir que abusa Bueno de críptico, al menos para el común de los mortales —sin afirmar yo que eso sea una característica inintencionada suya, como ahora veremos—, caso que se ve también en el hecho de su fina terminología, a veces quizá también algo gratuita, como en el caso, v. gr., de las ciencias Alpha-operatorias y Beta-operatorias):

Recuérdese, en todo caso, rápidamente lo que afirmó Gustavo Bueno cierta ocasión conversando con Sánchez Dragó. Para él, dejar un libro de filosofía abierto en mitad de la calle sería algo no distinto a dejar un manual de álgebra superior en idéntico lugar, pues la capacidad interpretativa de la inmensa mayoría de los viandantes no llegaría a entender ese lenguaje más que el propio de los libros de texto de matemáticas. Claro que Gustavo Bueno se refería a libros de filosofía, no a lo que la gente entiende por libros de filosofía, algo muy diferente respecto de lo primero.

6. La crítica ajena, durante y después de la vida

Es este, quizá, uno de los casos de mayor retroceso (intelectualmente, o lo que se quiera) en el tiempo transcurrido desde que escribí esto (más de un año) hasta ahora (¡ahora digo!, y será ahora un tiempo… ¡pasado el de ahora, y ahora para que el ahora sea el ahora, ahora!). Si bien hasta este punto traté, además, de hacer parecer que soy más racional, o, simplemente, que por pasar el tiempo, conozco más de los mismos asuntos que hace un año trataba, diré en este, en cambio, que lo veo más emocional—o incluso más visceral—mente. El asunto radica en la importancia que, de un tiempo a esta parte, otorgo al no ser completamente olvidado tras mi muerte. E iba a decir que me gustara ver lo que dijera Marco Aurelio a este respecto (¡como si fuera un caso nuevo yo!), cuando respondió justamente a esto hace casi 20 siglos: «El tiempo de la vida humana, un punto; su sustancia, fluyente; su sensación, turbia; la composición del conjunto del cuerpo, fácilmente corruptible; su alma, una peonza; su fortuna, algo difícil de conjeturar; su fama, indescifrable. En pocas palabras: todo lo que pertenece al cuerpo, un río; sueño y vapor, lo que es propio del alma; la vida, guerra y estancia en tierra extraña; la fama póstuma, olvido». Por tanto, racionalmente suscribiera igualmente, de iure, con mi yo pasado, lo de «La gloria póstuma es aún más propia de delirantes que la gloria presente…», mas, a la par, no dejara de decir yo que fuera hipócrita afirmar que pienso como lo tal de facto. ¿Culpas de esto? Pues como poder, podría acusar yo a… ¡Unamuno! —por Niebla—, y a… ¡Ernesto Castro! —Dios sepa por qué—. Fíjese en la tontería el lector de estas afirmaciones (y honestas y sabrosas acusaciones). Mas… ¡una obra de teatro…! En efecto, la impresión estética ha de darse de un modo distinto (deseo) en cada una de estas notas. Así, he de recurrir a formas disparatadas (en tanto que tienen poco que ver con la misma) de captatio benevolientae, cual yo la considero una la de reducirse a una posición de inferioridad (¡y, valga Dios, incluso ridículamente estúpida, cual la que yo ahora de mí ofrezco!) el que escribe respecto del que lee… Pues, digo, me justifico por todo lo que haya afirmado (y vaya a afirmar) desde este mismo presupuesto (que me da igual cómo se juzgue éticamente, pues es un argumento estético, y no implica nada más que… ¡callo!). Vale.

7. La verdadera esencia y la esencia humana. (Las alabanzas y críticas)

Digámoslo claramente: existan o no el bien y el mal en el devenir del universo como realidades «objetivas, absolutas, y totalmente ajenas al ser humano», lo que aquí se expone es de una pobreza filosófica tal, que su sola razón de existencia es una autojustificación pseudometafísica burda, del obrar ético estoico (y socrático y aristotélico). Y es este un problema en que me he visto inmerso en multitud de ocasiones en lo que va de año: el intento de justificar metafísicamente la ética (la denominada metaética). Por poner un ejemplo, a principios de este año intenté volver a acercarme a la visión liberal de la ética, en cuanto filosofía de mínimos, y me encontré con que el propio principio de la libertad como máxima reguladora de su ética —y política—, no se encuentra satisfactoriamente justificada desde un punto de visto metafísico. Y más cuando pensadores como Juan Ramón Rallo abogan por la deontología, cuando el principio de su propia deontología es consecuencialista, a saber, que no se debe intervenir coactivamente en la vida de ningún individuo, porque posee una libertad; dicha libertad, a su vez, sujeta en presupuestos, como digo, consecuencialistas y utilitaristas (en cierto sentido). Y se entiende perfectamente lo que digo. Es un absurdo la justificación metafísica de la libertad como principio ético. A este respecto, me decepcionó mucho tanto lo expuesto en Liberalismo: Los 10 principios básicos del orden político liberal, del mismo autor (libro al que tampoco puede pedírsele una profundidad mucho mayor, por su carácter más o menos divulgativo), como en Anarquía, Estado y Utopía, de Robert Nozick, donde esa fundamentación me pareció igualmente pobre, a pesar de ser un libro de cabecera para liberales y anarcocapitalistas. En cuanto a las explicaciones más satisfactorias (a falta de leer, por ejemplo, la importante La Ética de la Libertad, de Rothbard, donde espero una justificación más fundamentada de ese principio ético), me las parecieron la simple y llana de Human Action, el famoso libro de Ludwig von Mises (aunque su justificación es de corte consecuencialista y economicista, y por ende no precisamente metafísica, y más de un orden político que de una conducta ética individual), y una curiosa, en la que debo de profundizar más: la expuesta por el discípulo de Miguel Anxo Bastos, Daniel Carreiro, en un debate al respecto sostenido con el propio Juan Ramón Rallo.

Y de la misma manera en que se dijo esto en lo relativo a la justificación metafísica de la ética liberal, podremos decir que la complicación no es mucho menor en el caso de la ética estoica (por extensión, en este caso, de la socrática y aristotélica), aunque sí algo en cierto sentido. Los principios en que se fundamentan el bien y el mal son igualmente difíciles de establecer metafísicamente, y aunque hablemos de posturas deontológicas, si queremos desproveerlos de características más religiosas, sus principios parecen más bien defendibles desde un punto de vista consecuencialista. En cambio, con uno de los pilares del estoicismo, a saber, la postura impasible frente al devenir necesario del universo, parece más sencilla esta tarea. Me limitaré a decir que concuerdo con el análisis que del devenir necesario de la historia (lo que en el caso del estoicismo sería el universo, la naturaleza) hace Hegel, sin malas interpretaciones, por favor; con lo que ya no me extenderé más en este punto.

8. Sobre la necesidad

En general, sigo estando de acuerdo con lo que se dice, pero ya me parece una perogrullada. En cualquier caso, y como el aprender es un constante ir y venir, un «reaprender»; un redefinir lo que ya se daba por sentado, nunca está de más profundizar en lo que ya se sabía, pero ahora intentaré hacer intervenir el proceso hegeliano del extrañamiento de por medias, a saber, el hecho de que a veces lo necesario es lo innecesario. Obviamente, y como es notorio por sí mismo, esta innecesidad será parcial (pues si no no sería necesaria), lo que reafirma la visión de que la falsedad no es más que la verdad mirada desde un punto de vista parcial (lo que redunda en la idea de que el «perspectivismo» de Ortega no tiene nada de novedoso, como a mí me lo pareció desde que me lo presentaron; considero bastante patético que en los manuales de filosofía del Bachillerato se lo presente como al máximo sintetizador de las corrientes objetivista y subjetivista, casi como un salvador, por esa misma filosofía, en específico, bastante pobre, en vez de por otras cuestiones más valiosas que a buen seguro aportó el filósofo español). El caso: por ejemplo, consideremos un caso relativo a una relación interpersonal, pongamos, de dos amigas. Si una actuara conforme a lo que se deriva de lo que afirmo en este punto 8, se podría entender que solo ha de hablar de lo estrictamente necesario, verbigracia. Y sin embargo, tendrá que hacerlo de tantas otras bobadas innecesarias en sí mismas, que no conducen a nada por cada una de ellas, pero que convergen hacia un bien mayor: la consolidación de esa supuesta relación interpersonal. Sé que esto mismo suena igual de perogrullesco que lo sobredicho, mas quería únicamente proponerlo como paradigma del extrañamiento hegeliano en un ejemplo muy básico y sencillo de entender: nada es tan fácil como lo parece en su tesis.

11. Sobre imitar, admirar y parafrasear

Respecto de lo que aquí se afirma, diré que me sorprendió ver escrita la palabra identidad al referirme a mí mismo, pues me pareció últimamente ser esto algo relativamente novedoso en cuanto incluido en la forma de verme. Me explico. No es que no hubiera escuchado hablar de la «importancia» de conocer uno mismo su «esencia», «naturaleza» o «identidad», sino que me situé en el contexto contrario, a saber, en el de pensar que somos lo que somos debido a hechos contingentes y que, por tanto, no tenía mucho sentido querer aferrarnos a nuestra identidad presente (en cada caso). Sin embargo, el fallo aquí reside en el por tanto. Deduzco algo, de nuevo, de una forma errónea, a partir de una premisa en que no se encontraba implícita dicha tesis. Que nuestra identidad sea contingente no significa necesariamente que no hayamos de tenerla en cuenta como una limitación (o, si nos acercamos a las posiciones más de autoayuda, o de «psicología barata», como una reivindicación), y muchísimo menos despreciarla porque no es debida a nuestro «mérito».

Por otro lado, me he dado cuenta de que aquello de tomar lo positivo de los demás, y explicar de quién proviene cada uno de los rasgos de la personalidad que confórmanos (como hace Marco Aurelio al comienzo de sus Meditaciones), si bien es un ejercicio adecuado, no debe convertirse en una imitación de aquello que se admira en tanto que inscrito en la persona admirada en cuestión, sino que debe amoldarse a una compatibilización respecto de nuestra propia «naturaleza» (un poco lo que propone Aristóteles en la Ética a Nicómaco en cuanto a los prerrequisitos para ejercer una determinada virtud: la compatibilidad que debe existir para con la naturaleza de uno), de suerte que acabemos no aspirando a «copiar» lo que en los demás consideramos como positivo, sino amoldarlo a nosotros de la misma manera en que para que nos sea útil el modo de contemplar la realidad contenida en, qué se yo, una tragedia griega como Áyax, un diálogo platónico como El Banquete, o una obra maestra del siglo XVII como Don Quijote, hemos de hacer un esfuerzo por actualizar sus contenidos (sin depravarlos excesivamente, por supuesto) al contexto presente (y del sujeto en particular).

12. Sobre la dependencia en otros

Me parece un poco ridículo decir que en la «modernidad» la dependencia se vea como algo extremadamente positivo. Naturalmente, me estaba refiriendo a ello en un cierto sentido, parecido, en última instancia, al de Kant cuando habla del sapere aude en ¿Qué es la Ilustración?, y, en todo caso, al ideal del amor cortés-romántico (caracterizado por la dependencia del uno para con el otro) que no deja de tener una amplia influencia en nuestro modo de ver el amor actualmente (aunque, a decir verdad, no sé quién estará dispuesto a decir genuinamente, más que estando bajo los efectos de un potentísimo enamoramiento, que ser dependiente del otro es «uno de los más altos estadios en que se pudiera situar un ser humano»). En todo caso, y al margen de si en la «modernidad» se ve de ese modo a la dependencia (podríamos mencionar, por ejemplo, el caso del «conocimiento científico» —por hablar muy bastamente—, respecto del cual una amplia parte de la población posee una ignorancia preocupante, y, por tanto, una dependencia total, en ese campo, respecto de las autoridades científicas), parece evidente que a día de hoy, en pleno siglo XXI, y con un campo tan inmenso abarcado por las ciencias, no se puede sostener esa visión ilustrada, eminentemente dieciochesca, del Kant antes mencionado, en virtud de la cual debemos valernos en todo caso de nuestro propio entendimiento. Es obvio que a lo que Marco Aurelio en esa cita se está refiriendo (o el mismo Kant en el sobredicho escrito) no es a que poseamos un conocimiento total de todas las materias que tienen un cierto impacto en nuestras vidas, sino a que dispongamos de una independencia suficiente (básicamente, criticismo) a la hora de analizar mínimamente aquello que nos toca de cerca (y no tan cerca), pero, en cualquier caso, debemos seguir más bien a Hegel (precisamente en su crítica a estos «librepensadores» ilustrados como Kant, o modernos del siglo XVII): ciertamente, seguir las propias convicciones es más que someterse a una autoridad; pero por que se pase de sostener un dictamen basándose en la autoridad a sostenerlo basándose en las propias convicciones, no necesariamente se altera todavía el contenido del dictamen, ni entra la verdad en el lugar del error. Cuando se está clavado en el sistema de la opinión y del prejuicio, la única diferencia entre estarlo por la autoridad de otros o por convicción propia es la vanidad inherente a esta última.

13. Sobre el olvido y la fugacidad de la vida

Sobre la fugacidad de la vida no voy a añadir más, pues pueden irse ustedes a leer los miles de poemas compuestos al respecto a lo largo de la historia de la literatura. En cuanto a lo de que no nos recordará nadie más que el silencio… ¿Qué novedad es, si, en cualquier caso, quienes nos rodean ahora, en vida, conforma no más que el puro silencio? Puede uno sentirse profundamente rodeado de personas: silencio. Puede uno sentirse profundamente querido: silencio. Puede uno sentirse uno muy pensado: silencio. Puede uno sentirse muy elogiado: silencio. Puede uno sentirse muy importante: silencio. Puede ser uno todo eso: silencio. Silencio… Los demás (y tú para los demás) son silencio. Sus palabras son silencio. Son despreciables ondas mecánicas. Son puras alteraciones del medio. Sus voluntades son el Silencio, con mayúscula. Y tú, silencio, participas de esto. Tú también… Con que calla, amigo, calla… Calla, y disfruta del silencio que te espera, igual que el que hubo antes de ti y hay ahora mismo en tu vida. Disfruta… Porque ya dijo Beethoven lo de que nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo.

14. Todo nacimiento y muerte es, realmente, una transformación.

Lo que aquí se comenta no deja de ser más que una simple vuelta de tuerca del pensamiento propio de los estoicos en torno al asunto de la naturaleza —particularmente, el de Marco Aurelio—. En todo caso, esto no deja de ser más que una manera de sentirse «útil» tras la muerte, más allá de, por ejemplo, haber resultado de una cierta importancia —o, de nuevo, «utilidad»— en el curso de la historia (tal como para ser recordado, pongamos). Se trata de una manera humildísima (y de índole bien materialista) de trascender más allá de la propia vida: siendo la materia con que los próximos seres vivos puedan formarse. Esto se convierte casi en una especie de «altruismo» póstumo, que puede servir como consuelo frente al verse a uno mismo como una esencia extinta tras su muerte. Y, como digo, parece totalmente compatible con una visión materialista (e incluso corporeísta—la posición «ontológica», si es que llega a tanto, más intuitiva, junto al «realismo ingenuo», entre el común de los mortales de hoy día), si desdeñamos comentarios como que «la naturaleza desea que haya un cambio constante en los portadores de la sustancia» y todas estas gilipolleces (ni los estoicos realmente consideran esto, si no lo justifican por medio de la existencia de los dioses, ni un Spinoza, pongamos, con el caso de su natura naturata —ni tan siquiera la natura naturans—).

En cuanto a la muerte en sí misma y el temor que suscita en las personas, solo me cabe decir lo que Epicuro, a saber: que la muerte es algo que nunca vamos a vivir, puesto que mientras estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros ya no estamos. Y, como dice cierto señor español a quien he admirado mucho en el pasado, no hay mal comparable con el miedo a sufrirlo. Con que tengamos, aunque sea un poco, esta máxima en cuenta para con el asunto de la muerte (aunque no afirmo que esta sea mi posición; solo la expongo por seguir con la continuidad estoico-epicúrea de cuando escribí aquel textillo de la muerte como pura transformación).

15. El sufrimiento de tu cuerpo es ajeno al destino universal

Me niego a seguir parándome a comentar los bestiales fallos a la hora de razonar deductivamente que cometí en escribiendo esto. Mas también he de excusarme desto mesmo diciendo que nunca fueron pensados con la intención de ser publicados, con que su rigor habría sido mayor (aunque no mucho) si hubiera ocurrido lo tal. Pero precisamente por ello hemos de estar atentos en mayor medida a nuestros fallos. De igual manera que es sencillo ser estoico en un mundo acomodado, es sencillo obrar bien si todo a uno le va bien. De suerte que es sencillo obrar con arreglo a lo que se exige «públicamente» cuando, valga la redundancia, se está en público; resultando, pues, de mayor interés lo destinado a un uso aproximadamente «privado». Si pasa la criba de lo público, se trata de un obrar probablemente de mayor calidad (los que malinterpreten esta gilipollez, váyanse a freír espárragos buenamente), con que parece un asunto interesante someter la propia vida privada de uno (o, más bien, el obrar en ella contenido) a un compromiso ético puesto en relación con lo que públicamente haríase, o, en su defecto, no haríase. Y esto precisamente se relaciona con lo que decía aquí, que es aproximadamente lo que Séneca comenta de la firmeza e imperturbabilidad del sabio: el sabio obra de igual manera privada y públicamente porque le es indiferente la opinión ajena en cuanto opinión (en cuanto opinión, y no en cuanto a su contenido). Por supuesto que si se da el caso de que a uno aconséjenlo con referencia a un cierto valor de verdad, Séneca no dirá que no se escuche a la tal persona, o que no se le haga caso. En este punto cabe recordar las dos razones, según Aristóteles (lo cito porque no sé pensar, en efecto), en virtud de las cuales alguien puede actuar bien, aunque no virtuosamente —pues ello exige el conocer la elección que se hace, y escogerla por sí misma y por uno mismo—: la casualidad, y el consejo. En cualquier caso, el sabio sí que hácelo de acuerdo con la virtud (de ahí que el sabio haya de poseer la experiencia para no obrar ya por consejo, y por ello en pocas ocasiones habrá jóvenes sabios, por más que obrasen con mayor diligencia y atino que los mayores), con que no existen distinciones de tipo alguno en este punto de lo privado y lo público (en relación al sabio), más que puramente accesorias, y que no afectan al valor ético de dichas acciones (aunque sí afectaren, de nuevo, accesoriamente, su contenido particular).

16. Sobre la vida ajena

Este diálogo es susceptible de ser comentado en varios sentidos. No me voy a centrar particularmente en el que me parece que se ve claramente es su natural objetivo: remarcar la «absurdez»—gracias a la cual el mundo tiene sentido— de que las personas a menudo, y al contrario de lo que se afirma, se preocupan más —en el mal sentido, aunque también, a veces, o incluso muchas veces, en el bueno— por la vida de los demás más que por la de uno mismo. La muestra principal es el «caos» vivido en las redes sociales, donde se trata de mezclar la mierda de la identidad de uno con el ver al otro y su vivir, y no abstenerse del más mínimo absurdo comentario en torno a ello y la otra mierda que asimismo lo rodea, más que por vergüenza en contados casos y en contadas personas (que a menudo tampoco es que se salven de este absurdo —repito, no me malentiendan: es un fenómeno que me encanta contemplar, y en absoluto lo critico, pues es del todo admirable— puesto que si no hácenlo será por problemas psicológicos autodiagnosticados, o alguna de estas —de nuevo, porque es la palabra más adecuada— mierdas psicoanalíticas). Casos en que, de darse si no hablamos de gente absurda, sino medianamente sensata, son acusados de excesivamente premeditados e inhibidos (a veces por ellos mismos; de ahí que ni los sensatos acaben siéndolo). Mas no deseo extenderme en este punto, pues de las redes sociales no puedo aportar más que la visión mainstream de cualquier vejestorio amargado que no tiene otra cosa que hacer que ir criticando lo que los jóvenes (¿dije jóvenes? Ah, ya; porque hoy con 70 también se es joven, ¡cierto!) van haciendo con sus miserables vidas.

Lo que me apetecía comentar más bien es lo de: «¡ojalá fuera posible, pues, que pudiéramos cuando quisiéramos conectar con nadie más que con nosotros mismos!». No sé qué opinarán de esto (ni me importa), pero supongo que, por el solo hecho de haberlo mencionado, conocerán mi posición al respecto. Miren. A mí me recuerda a lo que decía Unamuno de que «nuestra conversación interior es un diálogo y no ya sólo entre dos, sino entre muchos. La sociedad nos impone silencio y una conversación ficticia. Porque la verdadera conversación es la que sostenemos en nuestro interior. Después que usted y yo nos separemos continuaremos conversando uno con otro y yo me diré lo que debía decirle ahora y no se lo digo y me contestaré lo que usted debe contestarme y no me contesta. ¡Si usted supiera cuánto me acuerdo de las cosas que debí decirle a usted en tal o cual ocasión y no se las dije! Ya ve, pues, cómo puede uno acordarse de lo que no fue, sino debió haber sido».

Primeramente, he de decir que la frase que me importa es la que está en cursiva. El resto lo he dejado porque consideré ser interesante para ustedes. Naturalmente, la cursiva es mía (por si desconocen lo que Unamuno consideraban de las cursivas… Lean este trocito sacado de Niebla: Y menos mal que ese ingenuo público no parece haberse dado cuenta de alguna otra de las diabluras de don Miguel, a quien a menudo le pasa lo de pasarse de listo, como es aquello de escribir un artículo y luego subrayar al azar unas palabras cualesquiera de él, invirtiendo las cuartillas para no poder fijarse en cuáles lo hacía. Cuando me lo contó le pregunté por qué había hecho eso y me dijo: «¡Qué sé yo… por buen humor! ¡Por hacer una pirueta! Y además porque me encocoran y ponen de mal humor los

subrayados y las palabras en bastardilla. Eso es insultar al lector, es llamarle torpe, es decirle: ¡fíjate, hombre, fíjate, que aquí hay intención! Y por eso le recomendaba yo a un señor que escribirse sus artículos todo en bastardilla para que el público se diese cuenta de que eran intencionadísimos desde la primera palabra a la última. Eso no es más que la pantomima de los escritos; querer sustituir en ellos con el gesto lo que no se expresa con el acento y entonación). Sí. Lo he puesto en bastardilla para tocarles un poco lo que viene siendo los cojones. Y ojo. Otra cosa no diré. Pero estoy, en este texto, de acuerdo con Unamuno. Con que la razón por la que anteriormente (y lo que les queda) he hecho un uso masivo de las cursivas ya la saben. Bueno. No. Tampoco es que la sepan. Dejémoslo en que es exactamente el ánimo de querer ahuyentar al máximo número de lectores siendo un tantico desagradable, con tal de que haya los menos posible (pues a cero se le puede seguir restando números). Pero bueno, el caso. Lo que dice Unamuno a priori me parece una soberana gilipollez, una percepción infantil, autológica e idealista del lenguaje. Pero el caso es que, fíjense, digo esto justo después de afirmar que escribo esto para cero. Con que de facto ya saben ustedes si me lo creo o no esto que digo. Es su problema. Ah. Y como probablemente pertenezcan ya al conjunto de números imaginarios los que aquí restáis: ¡a partir de ahora seré agradable con ustedes, lectores!

17. La humildad como herramienta para una correcta comprensión de las conversaciones entre pasado y presente

Esto que aquí se expone no deja de ser, al fin y al cabo, una pre-teoría (si es que a ello puede denominárselo «teoría») de lo que luego di en llamar la autohistoria (precisamente el estudio que aquí estamos realizando). Lo que no deja de ser curioso es que lo presente como una novedosísima cuestión: ¡como si las personas olvidaran enseguida lo que hicieron en su pasado!

Con todo, no voy a desprestigiar las cosas que aquí se dicen por el mero hecho de cómo se presentan. Es un prejuicio infantil el no querer prestar atención al contenido de algo, y a su valor, por su forma —o incluso el contenido que lo rodea—: no hay que dar por hecho nada (con este modo de obrar, probablemente perdamos el tiempo en muchos casos, pero a cambio de que quizá descubramos cosas que pocos pudieran descubrir por no seguir ese mismo método atento). El caso. Me parece interesante examinar que es difícil establecer ese «diálogo» (o como queramos llamarlo) con el yo pasado —y futuro— si no se escribe lo suficiente. Y si no se escribe, sobre todo, para uno mismo (como se examinó brevemente en el punto 15 en torno a lo privado y lo público). ¿Y de qué manera hacerlo? Pues, probablemente, manteniendo un diario. Bueno, un diario, o lo que sea. Yo lo llamo «notas», pues los escritos en ello contenidos tienen más bien poco que ver con el propio día en que escríbense (al menos, a priori, pues el impacto, aunque no se perciba directamente, del día, está ahí, aunque solo pueda verse este con mayor nitidez pasado un tiempo, o sea, al desarrollar una cierta perspectiva autohistórica). ¿Y cuánto, y de qué? Pues miren, yo no voy a decirles lo que tienen que hacer, pero yo, lo que soy yo, escribo entre 2000 y 3000 palabras al día (lo que viene a ser una hora y pico al día), y sobre lo que me venga en gana. Como si me apetece ponerme a escribir poemas. La cosa es ser lo más fiel posible a lo que uno es en ese momento, con el objetivo de que posteriormente se pueda realizar un análisis más certero del pasado de uno desde los sobredichos parámetros autohistóricos.

En cuanto al asunto de la humildad al hablar con el yo futuro y la arrogancia al referirse al pasado… ¡Sí! Tengo toda la razón. ¿Por qué negarlo? Experiméntenlo si lo desean; particularmente, lo primero. ¡Comprueben luego cómo no debieron referir ni tanto respeto por su yo futuro, ni tanto desprecio por el del pasado! No es el asunto tan maniqueo, naturalmente. Y particularmente, al respecto, he cambiado mi posición en torno a lo de la humildad. No es cosa de ser humilde. La humildad no es intrínsecamente buena. Ella eslo en función de la realidad, de la circunstancia (algo que yo no habría considerado en este momento de mi vida de las «reflexiones», de igual manera que no consideré ni por un instante el error central del estoicismo: su carácter absoluto, y que no atiende a las circunstancias concretas. Es básicamente lo que afirma Aristóteles en su Ética a Nicómaco: es por esto por lo que algunos definen también las virtudes como un estado de impasibilidad y serenidad; pero no la definen bien, porque se habla de un modo absoluto, sin añadir «como es debido», «como no es debido, «cuando» y todas las demás circunstancias). Reitérolo. No es cosa de ser humilde: es cosa de ser realista. Siempre atendiendo a las circunstancias. Siempre…

Y, de forma un tanto gratuita —pero, como soy yo quien escribe, no he de dar explicaciones— , les recuerdo los versos de Antonio Machado: Hoy dista mucho de ayer. / ¡Ayer es Nunca jamás!

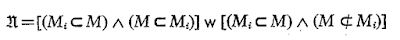

18. Gráfica I: Curva descriptiva del saber

Probablemente esta sea la gilipollez más grande que haya hecho en todo el documento. ¿Qué coño es esto?

Bueno… Relajémonos. A ver. Siempre tuve una cierta fiebre por las gráficas. Incluso tonterías de este cariz se sometieron, por mi parte, a terroríficas gráficas, funciones, etc. Pero bueno. Digamos que al menos me ayudó a poseer una mayor facilidad a la hora de asociar gráficas y expresiones analíticas con alguna posterioridad (pues esto llevo haciéndolo, francamente, desde niño, cuando descubrí la gráfica del efecto Dunning-Kruger). En realidad, si hasta los psicólogos han empleado gráficas para explicar efectos así de perogrullescos, lo máximo que me cabe decir es que era tan tonto como un psicólogo. Por cierto, que si no la conocen esa grafiquilla, es esta que aparece aquí.

Si desean que les comente algo más en torno a este apartado, solo diré que es una cursilada aquello del amor por el saber, y que me parece estupendo que con 13 ó 14 años haya chavales que sientan curiosidad por aprender y se declaren así mismos φιλόσοφοι, pero que da un poco de pena, francamente, que llegados a la adultez haya algunos que se sigan declarando así, y hablen del «amor por la cultura», entre otras tonterías. Estos son, por cierto, los mismos que leerán los artículos infernales que me recomiendan una y otra vez en la página principal de Google del móvil (¡por Dios, que alguien me diga cómo quitar esas mierdas!), del estilo de Aristóteles: el “coach” que sabía cómo ser feliz sin dinero. Por Dios, dejen de vender a Aristóteles como si fuera Paulo Coelho, por favor.

19. Crítica a los conceptos de existencia, tiempo, muerte y pasado en el transcurrir de la adolescencia

Existencialismo adolescente… ¿Esenciaísmo? E… ¿senciaísmo?… No sé qué decir en torno a la creación absurda de este término. Francamente, no lo entiendo. Supongo que sería por no saber qué era exactamente el existencialismo (pues lo que habría escuchado yo por aquel entonces sería algo de Camus por allí, de Sartre por allá, y de Kierkegaard por aquel otro lado), y sentir temor por hablar de ello sin saber lo que hacer. Joder, fijaos lo fácil que habría sido decir lo siguiente, sin tener que hacer referencia alguna a existencialismos, esenciaísmos, erres ni pamplinas:

Los adolescentes tienden a considerar, en general, más a menudo que los así llamados «adultos» cuestiones relativas a su existencia, porque todavía tienen que «encontrarse». Tienen que «consolidar su identidad propia». Tienen que preguntarse qué coño hacen aquí. La inercia de la infancia no permite a los niños tomarse en serio la pregunta de por qué existen, y la inmensa mayoría de adultos, al haber pasado por la adolescencia, y entendido que su pregunta no llevábalos a nada, considera asimismo que dicha pregunta es algo más propio de la inmadurez juvenil. De nuevo, han generado en ellos mismos una inercia inducida. Sin embargo, los adolescentes tienen abierta esa posibilidad de reflexión más allá de los otros. Adolescentes: ¡aprovechad esa capacidad reflexiva para utilizarla como trampolín para cuestionar más nuestra realidad! (Vaya, parece esto casi un mitin de algún partido de izquierdas que buscara atraer a los jóvenes para que se unieran a sus filas). ¡Mas no os quedéis ahí! Pues preguntarse sobre la existencia, el tiempo, la muerte y el pasado no os llevará a nada si no lo usáis como puente para escalar a cuestiones de índole más esencial, menos existencial; más objetiva, menos subjetiva; más realista, menos romántica; más materialista, menos idealista…

Valga esto asimismo para los puntos 20, 21, 22 y 23, pues estoy un tanto cansado de repetir una y otra vez que todo lo que ahí se dice son perogrulladas enmascaradas en un lenguaje gratuito.

24. La falacia de la fuerza de voluntad

Este textito de aquí podemos ponerlo en relación a la transición de lo que Aristóteles considera una determinada acción realizada con excelencia, y otra, con virtud. Antes que nada, conviene realizar una distinción. Por un lado se sitúan las artes, y por el otro, las virtudes. Las artes (entiéndanse, por supuesto, en el sentido griego del término, de τέχνη; para que se hagan una idea aproximada de lo que pretendemos aquí, es lo que viene siendo el sentido que adquiere la susodicha palabra en la expresión «tener mucho arte» para realizar algo) se relacionan con el producto que buscan. Así, diremos que el buen carpintero es el que fabrica, por ejemplo, una buena silla. El arte se relaciona con el obrar excelentemente; entendiéndose esta excelencia como el proceso que termina en un buen producto. En cierto modo, lo que hoy día entendemos como inteligencia no deja de ser más que una especie de arte general a la hora de llevar a cabo con excelencia las obras que se le propusieren a la persona inteligente.

En cuanto a la virtud, esta no se relaciona con el producto, sino con el proceso. No es virtuoso quien realiza, siguiendo a Aristóteles, excelentemente una obra (o sea, fabricando un buen producto, pongamos), sino quien es plenamente consciente de su obrar, lo elige por sí mismo, y lo seguirá haciendo firme e inquebrantablemente de dicho modo a pesar de todo. Por otro lado, es virtuosa la persona que siente placer al obrar virtuosamente. Así, en el caso de que tengamos que recurrir al concepto de fuerza de voluntad para doblegar nuestros impulsos, de suerte que solo de ese modo podamos realizar una determinada acción, no estaremos obrando virtuosamente sino a lo sumo, excelentemente, siempre y cuando no sintamos placer en realizando la tal acción (en cuyo caso ya no hablaríamos de fuerza de voluntad). Con que sentirse orgulloso uno de dominar su fuerza de voluntad puede ser el primer paso para ser una persona virtuosa; pero esta solo eslo verdaderamente, hemos de recordar, cuando obra de dicho modo por obrar de dicho modo (y no en vistas, por ejemplo, a enorgullecerse por obrar de forma virtuosa), y cuando siente un placer derivado de esa obra. Y suficiente por hoy. Que tengan un magnífico día.

! Gráfico: File:Dunning–Kruger Effect 01.svg, con atribución a 忍者猫, CC0, via Wikimedia Commons