Salvē… Sepan ustedes, damas y caballeros del silencio, que, como dijera Heidegger, la nada nadea. ¡Sí! Y ustedes nadean con la nada, estimados; porque con la nada están ustedes: la nada es ahí, la nada está. La nada es… Ustedes; ¡ustedes son esa nada! La Nada… Mas cabe preguntar —si es usted un lector interesado—, ¿por qué la nada y no el ser? He ahí la cuestión… Y respondereles yo bien: porque la nada y el ser son lo mismo, porque el ser… el estar… es la proyección en el presente de la angustia de la nada. Es la comprensión del no ser… ¡La nada es el ser porque el ser es el dejar de estar, el morir! Con que, en efecto, ¡han acertádolo ustedes!: si ustedes nadean, es porque ustedes son.

Mas ahora pudieran bien ponerme la pregunta, ¿a cuento de qué todo esto? Pues bien, sigan haciéndosela: en no tanto que desesperen obtendrán una respuesta. Una respuesta satisfactoria. Confíen en mí: yo siempre digo la verdad. También la verdad de esa pregunta… De esa pregunta… que es… ¡Esa pregunta es! ¿Y no se fascinan ustedes con ello? Y, miren por donde, además, esa pregunta es algo determinado. ¡El culmen de lo definido! Todo un fenómeno de la realidad, queridos lectores. Y sin embargo, sepan ustedes otra cosa: también hay en este Mundo seres indeterminados (¡como ustedes mismos!). Hay seres indeterminados que son, en definitiva… E incluso hay un Ser, con mayúscula, indeterminado. El Ser metafísico que es… Y, si vamos más allá, con Hegel, ese Ser indeterminado es el ser inmediato, el ser sencillo, el ser puro: el ser vacío… El ser no-empírico. El ser, sin más, cuyo contenido es nulo. El ser que no remite más que a la idea de ser: ¡el no-ser, vamos! Pero, por favor, don o doña Nadie: ¿quiere usted, vale Dios, pensar en qué narices es la nada? Es fácil… La nada es lo máximamente indeterminado; la nada es lo carente de definición. La nada es lo que no remite a nada. La nada es lo vacío. La nada es aquello con un contenido nulo. Luego… ¿Cómo? ¿A qué maldita conclusión quieres llevarnos? ¡Pues exacto!, a que el ser puro y la nada pura son exactamente lo mismo… Y ahora, después de este finísimo e impecable razonamiento, que Aristóteles aprobara a buen seguro, sepan que les esperan un par de laportadas (si no entienden qué coño quiero decir, léanse, nadeadores, mi escrito Laporta tergiversa a Hegel: sobre la sentencia «todo lo real es racional»): Malinterpretemos a Hegel si ustedes son la nada y si ustedes son el ser, ustedes son ambas cosas a la vez por el devenir… Con que el ser y la nada son lo mismo en el devenir siempre. ¡Sí! Sí. Esto es un arma… ¡Es un arma poderosa! Utilícenla.

¿Cómo? ¿Cómo dicen? ¿Les parece que tenga pocos escrúpulos para ser tan sofista? Bah. Callen. (Si, total, ustedes no son nadie, porque no existen). Callen su boca silenciosa, y no sean meticulosos con este razonamiento. Si les digo la verdad, les pido que no sean tan estúpidos de pensar que yo mismo me lo creo —eso ni pensarlo, pues ya saben lo que soy, un ὑποκριτής—: ¡ya justifiqué este horror! Y además, ahora sí, lo mejor de todo, podemos pasar a lo relevante. Y ya luego sabrán…

Siempre he considerado una gran habilidad la de relacionar conceptos, ideas o teorías a priori separadas entre sí. En el pasado, si me permiten decirlo, llegué a considerar que la inteligencia era esto mismo: la habilidad de conectar conceptos —y sus correspondientes proposiciones ordinarias— e ideas —y sus correspondientes proposiciones especulativas— con cierta facilidad. No obstante, últimamente he ido dándome cuenta de una verdad. Una verdad que hoy… ¡vengo a refutar con mi magnífico y del todo honesto argumento! Con todo, antes de atacar a un rival hay que conocerlo —pues no hay peor rival que el que no existe…—, y como ustedes no saben a qué cojones refiérome, se trata del siguiente, a saber: la certeza, para muchos, de que no están más que locos aquellos que relacionan heterodoxamente cuestiones que, digámoslo así, por una especie de compromiso social, no pueden tratarse de un determinado modo. Sí. Me está usted pidiendo que sea más explícito. Pues serelo, empleando un ejemplo —y así, de paso, como dice Feynman, compruebo si lo que estoy contándote lo manejo, o es un puro ejercicio retórico del que desconozco su propio contenido, como si de Gorgias me tratara—. Saben ya ustedes que Platón consideraba un supuesto mundo de las ideas. Por otro lado, también se imaginarán que él estableció una cierta jerarquía, al menos en un sentido ético, de algunas de esas ideas; así, v. gr., la bondad o la belleza se situarían en un plano superior a la idea (en sentido platónico) de «pelo de bogavante», o a la idea de «tríceps musculoso». Sin embargo, el propio Platón afirma en el Parménides, como ya he comentado en alguna otra ocasión, que se trata de una «cuestión juvenil» considerar que unas ideas son superiores a otras. Así, la idea de «mierda» o de «pelo», como él mismo dice, no es inferior a la idea de «verdad», pongamos. De suerte que para un filósofo no tiene sentido alguno el desprecio por lo «mundano», siguiendo a Gustavo Bueno —bueno, siguiéndolo de un modo muy generoso—. De hecho, el filósofo calceatense (sí, he ido a buscar el gentilicio, estense tranquilos) hace honor a esta misma idea con la publicación de libros como Televisión: Apariencia y Verdad. O también tenemos a Ernesto Castro, con la publicación de El trap: Filosofía millennial para la crisis en España. Y yo, con mi ego inflado —o, lo que es mejor, con el teatrillo del ego inflado que me monto aquí para que se me tolere todo lo que haga, como a Don Quijote o a Cardenio se les toleraba sus locuras—, digo que no voy a ser menos, y que mi principal objetivo, al menos en lo que concierna a este ‘Blog’, será sacar de donde haga falta la más mínima migaja —porque, igualmente, no tengo nada mejor que hacer, dada mi soberana inutilidad en campos de la vida mucho más importantes que este— filosófica, o de lo que fuere. A este respecto, jamás podría sentirme más gratificado que con alguna gilipollez consistente en montar un sistema epistemológico a partir de, pongamos, la relación entre el olor del queso cabrales y la formación de una diaclasa; un sistema ontológico a partir de la apariencia de un camello mojado, o un sistema físico-matemático-teleológico a partir del movimiento de un titán «excéntrico» de SNK. ¡Sí! ¿Ven ya, al fin, por dónde van los tiros? Pues no. No lo saben aún, con que no se hagan ilusiones, que aún no les he soltado toda la patraña. Aplíquense, pues, la misma máxima que aplicaríanse en visualizando el tal anime: no busquen saber más de lo que pueden saber dado su estadio actual de total ignorancia en viéndose inmersos en medio del mismo.

Pero bueno. ¿Entonces qué? ¿Qué tenía esto que ver con lo del rival? ¿Qué coño tiene que ver con lo de que la nada nadea? Pues miren ustedes: a mí lo que me gusta es jugar con las estructuras de los textos. Se lo voy a confesar: a mí las idioteces de inducción, deducción, doble encuadramiento, etc. me las dejan para cuando tenga que escribir de forma seria. Eso es demasiado fácil. Lo interesante es confundir a quien lee, para que se vaya, y uno se quede a solas, de suerte que pueda escribir a partir de ese momento lo que le dé la gana. Hacer pensar al lector una de dos: que o bien él mismo es demasiado estúpido como para seguir leyendo ese texto en cuestión, y que por tanto va a dejar de hacerlo —o, en algunos casos, generar una motivación del tipo «coño, ¿cómo es que no entiendo esto?», especialmente si hablamos de clásicos; verbigracia, como yo emperrado en leerme Espadas como Labios, o la Destrucción o el amor, de Vicente Aleixandre— o que, por el contrario, el autor está totalmente loco, o escribe fatal, o es un arrogante asqueroso, y que la sobredicha persona es más inteligente que el tal autor. Normalmente ustedes se van a decantar por esta segunda opción, pues en mí, si se trasluce una cierta inteligencia en determinados contextos, será, a lo sumo, por tener apuntadas las cosas que dijeron otros, para usarlas en ese mismo momento, en algún papel; en ocasiones, en algún papel que estuviere en la mente, o donde fuere. Pero eso es accesorio, y no perdámonos más. El caso es que el rival son ustedes y ese prejuicio suyo de que es una pérdida de tiempo analizar la serie de pelillos verdes que tanto incomodan al comerse uno un magnífico mejillón, desde un punto de vista ontológico, estético o ético —si quieren un ejemplo aún más terrorífico al respecto, consideren lo que el filósofo ya citado con anterioridad Ernesto Castro dijo en torno a la canción Tu coño es mi droga, que desaconsejo encarecidamente escuchar—. Y por eso escribo aquí, donde no hay nadie: para que no haya rival más que Nadie… Ah, sí. Ya… Ya sé que están ustedes, Nadas… Ustedes, que nadean, y que son… Pero el caso, reitero, es que el rival son ustedes con sus historias para no dormir. Y más cuando acusan de forma absolutamente injusta y gratuita a los que relacionan dos cosas que no tienen nada que ver, diciendo que «van fumaos» —como yo, supongo, iré entonces, siempre, totalmente fumado— diciendo que solo son locos, (Laportada en tres) porque ven cosas donde no las hay. ¡Eso! Eso… (Laportada en dos) Si cuando yo veo un titán de SNK veo a una estatua arcaica griega estoy loco (Laportada en uno)… ¡entonces a buen seguro estarelo! Pues no pasa nada por ver el ser en la nada, (Laportada…) porque el ser es lo mismo que la nada. Luego si veo una relación donde no hay más que la nada… Si veo el ser en la nada… ¡Ya saben ustedes!

¿Qué? ¿Que qué digo? ¡Pues vayan arriba, cabrones —perdonen, se me olvidaban ustedes, cabronas—! O léanse la Ciencia de la Lógica... (Yo me la he leído enterita. Sí, sí; de pe a pa, muy verídicamente). O mírense las conferencias de Heidegger. (También me las he leído todas. ¡Todas! Ja. Ya ven ustedes lo inteligentísimo que soy. Dispongo de tiempo infinito, damas y caballeros…). ¡Malditos ignorantes! ¿Acaso no se dan cuenta de que la inteligencia reside en esto? En esto. En esto mismo que van a ver.

Un segundo más tarde. Bueno. Que sí, que ya, que se me ha ido un poco ya lo sé yo. Pero me da igual. Les comento. Ya saben que una de las intenciones de este Blog es aprender a desarrollar temas empleando cuestiones en principio no consideradas para ese fin con anterioridad, de suerte que pueda sentirme mínimamente «útil» al aportar algo «original» y «novedoso» (hasta cierto punto) —el fetichismo de la originalidad supérame a mí también—. Así, decidí emplear como trampolín la necesidad que se me impuso injustísimamente, terriblemente, espantosamente, veraniegamente, brutalmente, cactusmente, y coercitivamente de ver este anime que aquí ven, Shingeki no Kyojin, para librarme de los mismos prejuicios que previamente he comentado. De este modo, lo único que espero que no condenen es mi gratuidad a la hora de decir x o y en torno al tema en cuestión —bueno, en realidad tampoco es que espere eso de ustedes; es por hacer el paripé—, pues, si estuvieran acostumbrados a la filosofía, sabrían que todo a lo largo de la misma ha sido un conjunto de afirmaciones gratuitas en torno a temas elegidos gratuitamente por las personas que más gratuitamente pudieran haber escogido hablar de esos temas asimismo —sí, me he repetido— gratuitos. A este respecto, me vi tentado a enseñarles lo que para mí son dos de las demostraciones más gratuitas que a lo largo de la historia de la filosofía hayan sido —por no hablar de gilipolleces que los escolásticos han tratado, como cuál era la sustancia del cuerpo de cristo entre su muerte y la resurrección, o cuál es la esencia de los ángeles; o de la propuesta política estrella de Meillassoux, filósofo francés contemporáneo, que considera que hemos de esperar la resurrección de los muertos para que participen en el devenir de la historia actual; deduciendo eso de sus consideraciones en torno al asunto de la contingencia y los milagros—, a saber, dos de las principales formas (de lo más absurdas) que han llevado a decir a Hegel y Heidegger, respectivamente, que el ser y la nada son lo mismo en un cierto sentido. Los sentidos no se los voy a extender, porque están arriba —un poco simplificados y ridiculizados, a lo Laporta, porque pasaba de hablar que si de dasein y de todas esas bobadas—. (¡Esto para que no me digan que no soy un genuino filósofo en tratando cosas como el extrañamiento y la elevación a concepto en SNK!) De todos modos, si quieren saber más de ello, búsquenlo. Lo encontrarán fácilmente, aunque para ello tengan que aguantar a insoportables profesores de filosofía haciendo un esfuerzo mayor por elogiar a esos dos filósofos, y tratar de justificar sus respectivas frases (un poco como lo que yo hago en el escrito ya mencionado en contra de Laporta. Ya ven, yo me coloco de un lado y del contrario, sofísticamente), que por dilucidar la verdad o falsedad de sus respectivas afirmaciones (haciendo caso omiso de lo que dijera Aristóteles: siendo ambas cosas queridas [Platón, en tanto que amigo y maestro, y la verdad], es justo preferir la verdad).

En cuanto a los escritos propiamente dichos, tienen que disculparme, pues provienen de mi diario todos aquellos que están en cursiva (el resto es de ahora, para tratar de hilar frases totalmente inconexas de días totalmente distintos, en un intervalo aproximado de dos meses). Con que no esperen una unidad del contenido (excepto en el caso de los tres textos del título, y alguno más), ni demasiado orden —los he ordenado como me ha venido en gana—. Ni se extrañen por que mencione cosas bastante fuera de lugar, ni por que no tenga ni pajolera idea de lo que ocurre en el anime —pues algunos escritos solo son después de ver los tres primeros capítulos de la T1— ni por que en ocasiones lo único que haya entre cursivas sea una frase. Para que se hagan una idea, lo que he tenido que ir haciendo es examinar casi 90.000 palabras (unas 100 páginas A4 sin márgenes con tamaño de letra 11) de los últimos 2 meses para identificar todo aquello que supusiera una mínima referencia a SNK, con que entiendan que no sea esto la séptima maravilla, porque más de mí no pude dar de algo que tampoco es que sea muy importante, como un simple escrito para este blog. Y, como ya dije en la última ocasión —porque las fórmulas se me están acabando, y no tengo más cojones que repetirlas descaradamente—, plagiando de forma totalmente burda a Cervantes, te digo, lector amantísimo, que ni soy portador de las ideas que suelto, ni se me puede igualar a las tales; y que no tienen ni pies ni cabeza ni cosa que se las asemeje… Vamos, ¡que en ningún modo podrás hacer pepitoria destas sabrosas y honestas palabras que te presento! Eso mesmo dígote e desto mesmo sírvete. Et enjoy a class. Vāle, amici, et amicae.

LA REMINISCENCIA PLATÓNICA Y HEGELIANA EN SNK

El primer texto que les ofrezco, si bien proviene de mi diario, escribiose más o menos pensando en ser publicado, a diferencia del resto —a excepción del de la escultura griega, que es común a este en el referido sentido, y que se publicará en la segunda parte—.

Creo ahora que podemos analizar sucintamente la cuestión del recuerdo en nuestro anime, y relacionarlo asimismo con lo que viene ya siendo una tradición filosófica de gran calado, a saber, la doctrina de la reminiscencia. La entenderemos en un sentido fuerte, y en un sentido débil. En la primera de las acepciones incluiremos la visión más o menos simplificada y canónica que se tiene del Menón de Platón. En cuanto a la segunda, referirémonos simple y llanamente a la sentencia de aprender es recordar, que aquí asociaremos particularmente a Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Si algo caracteriza en buena medida a SNK es el proceso de adquisición de conocimientos tanto por parte de los personajes como de los espectadores no de cara al futuro, sino al pasado. Se trata, en última instancia, de desvelar la genuina historia de los acontecimientos humanos. Y de esta frase pueden extraerse dos claves. En primer lugar, la palabra desvelar tiene una importancia fundamental desde un punto de vista filosófico, pues la palabra ἀλήθεια, alétheia, que significa desvelamiento, desocultamiento (asunto explorado por Heidegger, usando la palabra Unverborgenheit), es el término griego para referirse a la verdad (recuérdese la parte del cuarto opening, ‘What’s the truth?; What to believe?’, cuya temporada, la tercera, se encuentra estrechamente vinculada con el descubrimiento del pasado y recuerdo olvidado de los personajes). En segundo lugar, la palabra historia en sí misma posee una importancia crucial en el propio anime. No es casual que se tomara de forma directa el término griego (o latino, según cómo se lo vea) ἱστορία, dado el carácter de esta disciplina como maestra de la vida (Historia magistra vitae est, como dijera Cicerón). El aprendizaje no es en SNK un devenir futuro, sino un desvelamiento de la historia. Un recuerdo. Una lucha contra la historia impuesta por las autoridades (en este caso se puede percibir claramente la influencia de 1984 en nuestro anime), que en este caso poseen el poder de modificar el recuerdo de sus súbditos (algo que podríamos poner en relación también con la segunda parte de la película Blade Runner 2049, donde existe la posibilidad de implantar —y borrar— recuerdos).

En el Menón de Platón (diálogo en que se desarrolla la teoría de la reminiscencia platónica, que supone la existencia de unas estructuras del conocimiento a priori en su acepción más débil, y la existencia de un alma inmortal y previa a la vida actual del sujeto en su acepción más fuerte) se desarrolla igualmente la idea de que existe en todo sujeto una serie de conocimientos implícitos que a lo largo de la vida de uno han de explicitarse. La vida es un recordar dichos contenidos, por medio a menudo de la reflexión y la contemplación. El proceso de conocimiento es una actualización (puesta en acto) de aquello que ya se sabía en potencia (espero no tener que explicarlo, pero estoy haciendo uso de la diferenciación aristotélica entre acto y potencia). Incluso en la acepción fuerte de esto podemos ver ecos en el caso de SNK. La conciencia de los titanes (tal y como la describe por ejemplo Ymir) se asemeja a un verdadero infierno que, en cualquier caso, es como una vida previa (o posterior, según se lo vea) a la propia vida (e incluso inmortal, en cierto sentido, pues ella misma habla de 70 años, no siendo esa su edad humana), y de la que se recuerda tan poco como pudiera el esclavo de Menón recordar de su vida anterior (al esclavo de Menón se lo somete a una prueba geométrica que denota la existencia de los números irracionales y que sirve como ejemplo de que lo allí aprendido, que diose por su propio intelecto, y no por una explicación por parte de Sócrates, no pudo haber provenido más que de conocimientos previos en potencia ahora puestos en acto, posiblemente de una vida anterior).

En cuanto a la visión que queremos comentar de índole más bien hegeliana, cabe antes que nada recordar dos asuntos que igual no recuerdes para el momento en que leas esto (me estoy refiriendo a mí mismo al releer el diario). Para Hegel, como sabes, el concepto es la redefinición de lo que se daba por consabido. Por otro lado, el espíritu absoluto se mueve de lo más general a lo más particular. Lo más general es el yo, el sujeto, y lo más particular, el concepto. De ahí que se hable de la elevación a concepto. Pues bien, en SNK precisamente observamos cómo el proceso de conocimiento es una redefinición de lo que se daba por consabido. Y como además el proceso de conocimiento es una elevación del sujeto al concepto, deducimos que el concepto es también en nuestro anime una redefinición de lo que se daba por consabido. Y lo curioso es que esto no es que ocurra particularmente a menudo en películas ni libros. De ahí que me llamara poderosamente la atención que en SNK se siguiera este modelo de aprendizaje no en forma lineal, sino en forma de espiral (véase en mi texto Sobre la desvinculación escritor-escritos. Un ejercicio de autohistoria (Parte II) el punto 32, ‘Gráfica II: ¿Qué forma adquiere el camino hacia R+?’), donde lo único que ocurre es que se vuelve a lo que se daba ya por consabido, y se lo redefine, produciéndose una depuración de la concepción del sujeto respecto de esa realidad. Y digo que se escapa de lo general (el sujeto) a lo particular (el concepto), porque si algo caracteriza al sujeto es que es subjetivo, y el primer momento de la serie comienza por la pura subjetividad, por la pura parcialidad de unos niños en Shiganshina que no atienden más que al mundo limitado de sus egos y el ambiente que los rodea respectivamente. Asimismo se trata en ese punto de hacer al espectador conmiserarse de aquellos niños por medio del sufrimiento subjetivo, emocional (por la muerte de la madre de Eren). De suerte que resulta evidente que se desenvuelve la historia de SNK con arreglo a esta elevación a lo particular descrita por el espíritu según Hegel.

Y otro día totalmente distinto me encuentro hablando de mí mismo en contraposición a mi yo pasado y futuro. Y al ver que al tratar conmigo en primera persona, por un lado, hundo mi autoestima en escribiendo el diario, pero por el otro elévola en cuanto a la percibida calidad de las conversaciones que mantengo con otras personas, mientras que respecto de la tercera persona referida a mí mismo ocúrreme lo inverso, digo:

Y otro asunto a remarcar es que el observarme en primera persona me afecta, no diré negativamente, pero sí… Me explico. Siguiendo un poco a Hegel y su visión de la relación que une a uno con su propio yo de antes y después, por medio de esa contradicción de ser-no ser, y por lo que ya sabía yo de antes perfectamente, cuando vemos a nuestro «yo» pasado o futuro, no nos vemos a nosotros, sino a otro (Hegel rompe con la tradición que debatía acerca de si la relación era una sustancia o no. En torno a este debate pueden leer el epígrafe dedicado a la realidad de las categorías en Realismo poscontinental. Ontología y epistemología para el siglo XXI. Hegel, en cambio, considera que la esencia de la relación es la contradicción de una sustancia respecto de ella misma; siendo visible esto más en su dimensión temporal, donde mi yo de hace un segundo es contradictorio respecto de mi yo de ahora y mi yo de dentro de un segundo, porque uno es, y el otro no, pero donde por medio de dicha contradicción se alcanza la relación que nos eleva a la permanencia de la sustancia en el ser. Siguiendo a Kant, en este punto, por cierto, quien consideraba que la sustancia no es más que una categoría derivada de la función de relación, precisamente puesta en relación al tiempo, y que no significa más que la permanencia en el mismo). La del pasado y el futuro de uno mismo se trata de una relación caracterizada por la tercera persona. El pasado de la primera persona del singular no deja de ser algo así como una tercera persona. Esto llega a su culminación máxima, por ejemplo, en el caso de SNK, donde los propios personajes se sitúan tan alejados de su propio pasado, que sus propios recuerdos se han visto alterados, y difícilmente se pueden llegan a reconciliar con ese «otro». Allí la tercera persona se nota aún más claramente que en la vida natural de una persona, pues no deja de ser una ficcionalidad donde se puede llevar al máximo este tipo de ideas; pero, en cualquier caso, sirve como modelo límite para lo que estamos comentando. Nuestro yo pasado es otro, stricto sensu en el caso de SNK.

LA DIALÉCTICA DE HEGEL (Y ARISTÓTELES) EN SNK

Antes de empezar, cabe explicar brevemente que lo que aquí se analiza parte de nuevo de posiciones hegelianas. Lo que hay que saber para esta ocasión del filósofo alemán es su concepción de la verdad como totalidad, como realidad absoluta, en contraposición a la de la falsedad, que es una cierta verdad, pero parcial. No existe una falsedad radical, más que siendo una verdad desde un cierto punto de vista. Por otro lado, conviene aclarar que para Hegel la reconciliación de las falsedades parciales y aparentes, aquella desigualdad respecto de la verdad, se produce por medio de la dialéctica, situada en un contexto temporal e histórico. Este desenvolvimiento histórico se produce por medio del intelecto negativo, a saber, la purga de las falsedades por medio de un intelecto que va refutando aquello que no coincide con el concepto, que deriva precisamente de esta negatividad intelectual. Si consideramos la tripartición hegeliana de la dialéctica en tesis, antítesis y síntesis, heredada en buena medida de las categorías kantianas, y el desenvolvimiento histórico por medio de las contradicciones (asimismo herederas de las antinomias kantianas), así como el hecho de que en SNK se puede analizar de forma más sencilla su historia desde estos parámetros hegelianos, obtenemos el siguiente texto, que no es más que una puesta en práctica de los conocimientos teóricos que acababa de obtener en su momento a un contexto más práctico.

En torno a la realidad, y siguiendo la sentencia de que todo lo real es racional (haciendo énfasis en el todo), el interés reside en verla en su conjunto para llegar a su veracidad. Digamos que la falsedad es una desigualdad parcial y que la verdad dialéctica es una igualdad devenida, precisamente, por medio de la dialéctica.

Esto puede aplicarse, muy convenientemente, al caso de SNK. Las “falsedades” aparentes solo lo son cuando se miran desde un punto de vista parcial —como se comentó con el sujeto, valga la redundancia, subjetivo y parcial de los tres niños en Shiganshina—: desigualdades respecto de una realidad total que se desconoce por no haberse sometido aún al devenir dialéctico.

Ese devenir se da por el obrar del entendimiento negativo. Así, a través del proceso de extrañamiento que culmina en confusión y desigualdad moral (por ejemplo, en Reiner y Bertholdt, a quienes dábamos por confiables y conocidos), se llega a la verdad en tanto conjunto, en tanto “perspectivista” (“la verdad no es más que la suma de los puntos de vista”). De ahí que el proceso que lleva al “espíritu” a lo largo del anime sea eminentemente dialéctico, tal como lo expone Hegel.

Esto resulta interesante por un motivo: la Historia está sujeta a hechos desconocidos y es particularmente compleja. En cambio, una historia como la de SNK, contada desde un punto de vista controlable, donde se confronta con facilidad una posición y su opuesta, y donde no hay cabida a hechos externos al “experimento histórico” (pues dicho experimento es imaginativo, comercial y artístico), ofrece un terreno perfecto para comprobar hasta qué punto los conceptos hegelianos —a priori alejados de la realidad— se aplican a una dialéctica material y real (o virtual, que no deja de ser una forma de realidad).

Que la virtualidad pertenece a la realidad es evidente, aunque nos cueste admitirlo cuando posamos como realistas (“baja los pies a la tierra”). La virtualidad y el “idealismo” (en el sentido vulgarmente atribuido a Platón) no son desdeñables por “estar fuera” de lo real; a lo sumo, se les podrá acusar de reduccionismo. Pero esa acusación ya se da por sí misma: para Hegel, la realidad se critica a sí misma; negarse a comprenderla para quedarse en esa crítica inmanente es renunciar a la genuina elevación al concepto.

Basta, pues, con sintetizar lo que sabemos hipotético y antitético (incluso si la antítesis no ha aparecido todavía históricamente: cabe preverla). Y esto puede ponerse en práctica de forma sencilla, de nuevo, con SNK (en tanto realidad virtual, especulativa y relativamente simple), donde uno puede adelantarse con mayor facilidad a la antítesis y a la síntesis. Es casi como un sistema de ecuaciones: dame las condiciones de la tesis y te daré la antítesis; luego, con ambas, llegaremos a la síntesis.

La cuestión es que desde un punto de vista prejuicioso como el que yo mantuve al comenzar a ver este anime, uno no cree que vaya a ver una evolución dialéctica tal, y comienza a considerar erróneamente que la serie se «posiciona» a favor de la tesis, y automáticamente comienza a por ello juzgarla, al menos en mi caso, por las tales posiciones simplistas. Claro que conforme fue avanzando el anime dime cuenta de la falsedad de esto mismo, y sirviome asimismo la cuestión para liberarme de los susodichos prejuicios, aplicables por supuesto a otros ámbitos totalmente distintos. Ahora he aprendido que no he de encasillar las posiciones de las personas, o en este caso, de una serie, frente a algo, por lo que muestra en la misma en un inicio (a este respecto me hizo bastante mal Jesús G. Maestro, con sus hipócritas e interesadas reflexiones en torno a los autores de que habla). He, al contrario, de comprender, pues, sin encasillar, aquello que se me está presentando (ahora comienzan a surgir en dicho anime las contradicciones que rompen aquello que yo consideraba como tópicos demasiado burdos, de blanco y negro). Y en ello precisamente estriba buena parte del valor que a mí me ha aportado SNK. Aunque no esperen que no vaya a seguir desarrollando esto mismo posteriormente. Pero ahora estamos solo aquí comentando la cuestión dialéctica, y pareciome interesante hacer este inciso antes de seguir, por dejar clara la distinción entre esa mentalidad prejuiciosa que igual sí podemos emplear a la hora de simplificarnos la vida a la hora de analizar películas hollywoodienses, y la que desde luego aquí hemos de emplear con Shingeki.

Y se puede seguir con respecto a esto, en torno a una contraposición agible entre SNK y lo que convencionalmente se conoce como una creación literaria o cinematográfica hollywoodiense. En una de las últimas, sabemos desde el principio que no hay ni antítesis ni síntesis. Se trata de una creación dogmática o primitiva, esto es, no dialéctica (ni racional). Siguiendo a Jesús G. Maestro, una creación artística es primitiva o dogmática cuando en ella no hacen acto de aparición ni la razón ni el criticismo dialéctico. Se trata del carácter de las que hemos dado en llamar hollywoodienses (no dando a entender que todas las allí producidas atiendan a este mismo carácter, por supuesto). Con todo, en tanto que cuentan una historia, no pueden prescindir totalmente de la estructura dialéctica (en la forma, que no en su contenido, como digo). De ahí que pueda establecerse en este tipo de creaciones, así como las que Ernesto Castro (en su conferencia La democratización de la fama en la era de las redes sociales) denomina «heroicas», una estructura de «extrañamiento» y «vuelta a casa». En el polo opuesto situamos la literatura que,

siguiendo a Maestro, llamaremos crítica o indicativa, que concilia tanto a la razón como a la crítica. Yo considero que, por todo lo que de aquí puede extraerse, se trata SNK de este tipo de creación artística. Sin embargo, estéticamente, y si uno no ejercita lo más mínimo sus

facultades racionales en viendo la tal serie (como es del todo posible hacerlo, y los creadores invítannos a hacer, sabedores de que los más que consumirán su anime buscan no verlo por aprendizaje, sino por entretenimiento), cabe considerarla crítica pero no racional, o lo que es lo mismo, una creación (un anime, en este caso) sofisticada o reconstructivista. Esto es, pues, todo lo que puede decirse en torno a nuestro anime, en el apartado referido a la dialéctica y a la categorización de las creaciones artísticas.

Sin embargo, creí interesante confrontar a esta visión de Hegel la de Aristóteles, naturalmente previa históricamente hablando, y, así, afirmé:

La comprensión de esto permite deducir el carácter dialéctico de lo visto, una superación de la mera catarsis aristotélica. En efecto, Aristóteles trata la tragedia como una línea con dos puntos: tesis (actitud errónea que adopta inicialmente un personaje a la hora de actuar) y antítesis (actitud certera que quiere expresarse al auditorio). Sin embargo, esta estructura parece, o bien propia de la literatura primitiva o dogmática (lo cual no queremos suponer de obras tan racionales y críticas, en cierto sentido, por supuesto, como algunas tragedias griegas), o bien propia de una concepción de la dialéctica demasiado aristotélica (como aproximación crítica, en este caso, por intuición moral, a la verdad). Y esta misma concepción de la dialéctica podemos considerarla un momento necesario del desenvolvimiento histórico de lo que la dialéctica es. Incluso podríamos afirmar de forma solamente acrítica y subversiva (justo lo que estaba tratando de evitar, pero da igual) que es la antítesis de la concepción platónica de la dialéctica como destrucción de las hipótesis (visión negativa). La aristotélica sería más generadora (positiva), y la hegeliana sería polar (positiva y negativa), y, por tanto, tripartita. Aun así, dado el carácter negativo que para Hegel posee el entendimiento, esto no es más que un modo de pasar el rato, que es interesante comentar. En todo caso, se ha de decir que se superó dialécticamente por todo lo dicho la posición aristotélica que sostenía hará un mes en torno a las creaciones artísticas (por ejemplo, el caso que estamos comentando de SNK), relativa a la catarsis, por haberla superado por esta estructura más gris y antimaniquea, y crítica y dialéctica. Y la propia serie puede explicarse así de manera mucho más solvente que desde las tesis de la Poética. Solo por esto merecería la pena examinar mas la Estética de Hegel, pero no tócanos lo mismo ahora en absoluto. Algo que cabe decir es por qué se realiza este análisis de SNK desde presupuestos exclusivamente dialécticos, y no analíticos. La respuesta es tan sencilla como parece: no se asemeja esto a una realidad científica y analítica como lo son la matemática o la lógica, sino a una realidad histórica, que se explica por la dialéctica. Listo quede, pues.

En cierta ocasión estaba yo comentando mi trayectoria mental respecto de la confianza en mí mismo en el diario, y creí interesante confrontarla a la de Armin en nuestro anime; personaje que, por lo demás, de una manera más fuerte podría asemejarse a mí mismo. Con que hícelo empleando alguna de las tesis ya expuestas, de modo que sírvales de apéndice a esta cuestión de la dialéctica este textecillo:

Pesimismo entendido como percepción de las cosas como perversas, crueles, inhumanas, etc. Apliquemos el juicio hegeliano: el pesimismo implica una verdad parcial. Su conjugado es el optimismo. Ambas posturas son ciertas. Ambas son ciertas, parcialmente. Sin embargo, a la vez no son ciertas, completamente. Ni una lo es más que la otra. Por tanto, el segundo Armin no está más en la verdad que el primero, por más que la serie quiera presentarlo de ese modo hacia la mitad de la primera temporada. Es simplemente una evolución forzosa, determinada «materialmente». La materialidad subyacente a ese cambio estriba precisamente en la segundogenérica, concretamente, debido al apoyo psicológico de Eren, Mikasa, etc. (Aquí estoy empleando una división tripartita propia basada en las ideas de Fernand Braudel, que aplica al caso de la autohistoria. Es un asunto del que preveo escribir un artículo próximamente, de modo que basta con saber que el estrato 1 se refiere a lo económico-social, el estrato 2, o segundogenérico, a lo mental-ideológico-emocional, y el estrato 3, a lo eventual. Asimismo coincide esta división con el estrato M1, físico, de Gustavo Bueno, y el del M2, psicológico, emocional y subjetivo). Algo similar ocúrrele a Jean Kirstein en la misma primera temporada. Precisamente es un caso de persona arrogante por respuesta a una baja autoestima. Una baja autoestima que supone el pesimismo respecto de sí mismo, y de cómo resulta a los demás (tesis) que se ve alterado, como se dijo, en aquella temporada (síntesis). Dicho esto, queda, pues, demostrado, que el pesimismo es un momento contrario al optimismo, que no necesariamente ha de ser la tesis (como en los casos anteriores), sino que puede ser la antítesis (por ejemplo, respecto del optimismo juvenil a la hora de obrar, por ejemplo, de Eren). Luego son dos momentos de una misma realidad distinta a ellos mismos, pero que se desencadenan fenoménicamente de esa manera en diversos puntos de «esa» historia.

LA INFLUENCIA DEL FUTURISMO EN SNK

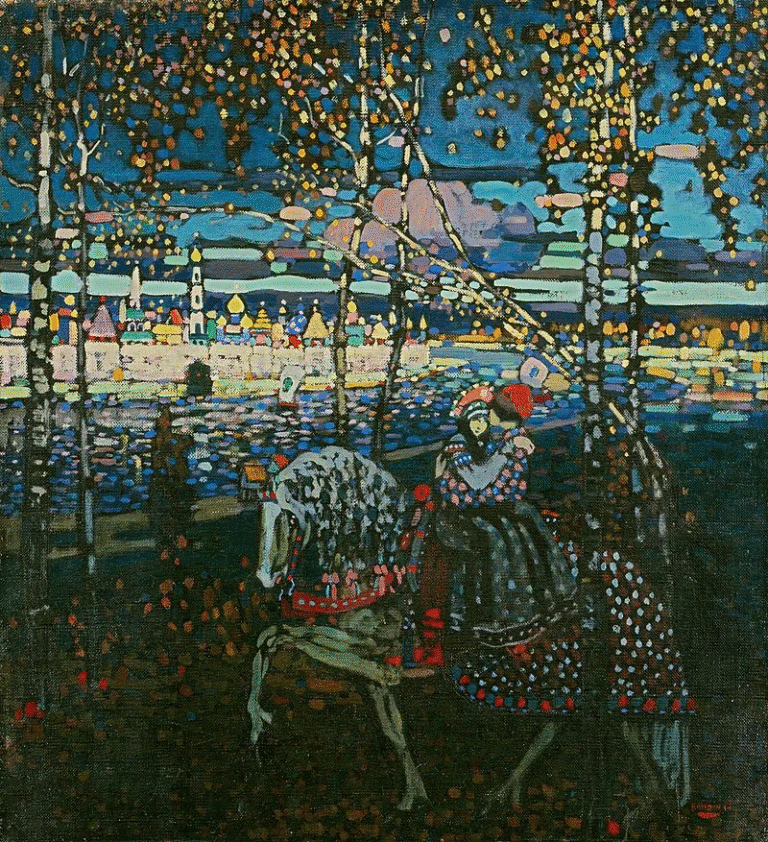

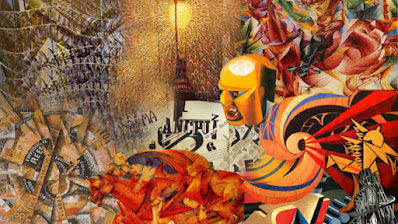

Deseo ahora comentar una relación entre la estética de nuestro anime y el futurismo. En verdad, no digo yo que la estética de SNK sea plenamente futurista (pues estaría mintiendo). Sin embargo, veo un influjo de la tal vanguardia en esta, entre tantísimas otras, creación artística. El problema reside en que es ya demasiado automática la relación que los espectadores hoy día establecen entre lo cinematográfico, en algunos casos (como las películas que dimos en llamar hollywoodienses) y ciertos elementos del futurismo (como el dinamismo, la agresividad, la técnica, el deporte, etc.), como para siquiera tenerse en general la perspectiva suficiente como para poder relacionarlos: son ya elementos intrínsecos a dichas producciones, que no sorprenden por su vanguardismo. Esta asimilación inconsciente de algunos de los elementos estéticos futuristas por parte del público, es lo que tiene como consecuencia que suene extraño afirmar que la cultura popular, y sobre todo, comercial, contemporánea (en la que podemos inscribir SNK), bebe, en efecto, en buena medida de movimientos que tanto rechazan, por «no entenderlos», a priori, «las masas» (como hablara un tanto arrogantemente Ortega y Gasset). Así lo son el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, etc. Y es que el futurismo, en lo literario, como el resto de vanguardias, exceptuando quizá el caso del surrealismo y el expresionismo, no deja de ser algo «anecdótico» y «curioso» (si es que se puede usar tan inocente palabra para dirigirse a un precedente inmediato tan obvio del pensamiento fascista y nazi). En la pintura, quizá no tanto, por lo que también nos resulta un poco más familiar (y por tanto, parece más disociable de sus componentes ideológicos vinculados al fascismo). Claro que no estamos aquí diciendo que la tendencia ideológica de los del anime sea la propia de los futuristas, ni muchísimo menos. Nos limitamos, en cambio, a analizar aquí su apartado puramente estético.

Antes de pasar, empero, a la justificación de lo que comento, parece interesante relacionar algunos puntos del contenido de SNK con aquello que motiva la aparición del movimiento futurista a principios del siglo XX. Lo primero que llama la atención es el hecho de que la trama se inscribe en un contexto europeo, y, si bien imaginario, aproximadamente de mediados o finales del siglo XIX, con muchos elementos medievales, es cierto. Recuerdo cómo esto llamome la atención en un principio, e imaginaba que el anime se iba a posicionar a favor de la «destrucción» de los valores que llevaron a esa «etnia europea» a subyugar a todas las demás (una perspectiva… «decolonial»). El caso es que lo que precede al presente es, naturalmente, el pasado. Luego si queremos examinar los motivos subyacentes a la decadencia del estado presente (que es duramente criticado, como digo, v. gr., con el intento de secuestro por parte de los tres asesinos de los padres de Mikasa, de un «ejemplar oriental», ya casi desaparecidos estos en ese mundo europeocéntrico. Algo que obviamente implica suponer la total depravación del ser humano, dentro y fuera del anime, siguiendo por el trillado camino, pero no por ello menos cierto, que ha venido «haciendo al andar» la frase de Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre), habremos de remitir al fracaso del ser humano en «la» historia; en el pasado. Habremos de condenar lo anterior (muy al estilo de lo que hacen las vanguardias, particularmente, el futurismo). De ahí que a menudo en el anime se asocia casi de forma automática el pasado (y lo relativo a lo que se conoce de él) con las instituciones eclesiásticas (símbolo de la superstición), y, posteriormente, a la casa real. Entonces, si se quiere «romper» con el pasado (como también implica la actitud de la «juventud», encarnada en Eren, por contraposición a la holgazanería de Hannes), ¿qué mejor manera que la de situar el anime en un contexto «anterior» (nuevamente, no históricamente, como es lógico; hablo de un punto de vista técnico)? ¿Qué mejor manera que la evocación del futurismo en ese contexto «pasado», como ruptura con «lo anterior»? Una historia alternativa, en que en un principio parece el ser humano estar unido frente a un enemigo común (como de hecho explica cierto personaje en cierto momento), aunque, como era esperable, se acababa «descubriendo» quién es el «verdadero enemigo».

Esto se ve aún más reforzado si lo vinculamos con lo que dijimos antes de la casi total desaparición de las otras etnias humanas, a excepción de la europea, consecuencia directa de lo que decimos, y hecho que se puede ver de forma nitidísima en los apellidos y nombres de los personajes (mayoritariamente alemanes). Otrosí, se da el caso de que el «opening» primero posee algunas partes en alemán (Seid ihr das Essen? Nein, wir sind die Jäger), que, de nuevo, remite a esa condición de «lobo» que el ser humano posee. Y más siendo Alemania la principal representante de la depravación racista europeocéntrica (o, más bien, germanocéntrica), precisamente heredera de los ideales a que indujo el futurismo. No es ya solo que unos seres humanos se impusieran a otros en «esa» historia, sino que guardan una estrecha relación con el intento de «limpieza» germánica que tuvo sus ya bien sabidos y escalofriantes frutos en «la» historia. De ahí que se pueda establecer esta crítica misma, y ecualizarla a una visión «neodecadentista», al estilo (aunque con todo el salto que hemos descrito, que precisamente hace que ya no sea en el contenido, sino en la estética) de los movimientos vanguardistas, y de visiones como la de Oswald Spengler en «La Decadencia de Occidente».

Mas ¿cuáles son, pues, las características estéticas que, a mi juicio, justifican esta relación? Bueno, en primer lugar se puede considerar, más en relación a las vanguardias en general, el carácter «antirrealista» de nuestro anime. No se trata, naturalmente, de un caso de creación artística que trate de imitar la realidad (en el plano estético), luego se opone al realismo estético (característica de las vanguardias, por lo demás). En cualquier caso, se podría decir que decir esto es ya evidente en sí mismo, pues el anime nunca es «realista». No obstante, este caso, como es notorio por sí mismo, desde su propia trama, va un poco más allá. Por otro lado, los titanes, al fin y al cabo, no dejan de ser una caricatura del ser humano, y a menudo recuerdan a ciertas obras de Picasso, con su particular manera de dibujar el cuerpo de la mujer.

Ya más en relación al movimiento futurista, podemos destacar la exaltación de la velocidad (ya sea con los caballos, o con los equipos de maniobras tridimensionales), la técnica (de nuevo, por cómo se han desarrollado estos nuevos equipos), el deporte (baste ver el aspecto musculoso de titanes como Annie, sumado a su manera de correr y luchar, o Bertholdt), y la fuerza (como es absolutísimamente evidente a lo largo de todo el anime, con las luchas. Aquí es particularmente interesante, como viene siendo una constante en múltiples animes, que la fuerza de las mujeres supera en muchas ocasiones con creces a la de los hombres, v. gr., Mikasa, que aterroriza al llegar a los chavales que metiéronse con Armin en el primer capítulo, o Annie, etc. Es este un punto fundamental en que se distancia la estética futurista de nuestro anime, dado el carácter absolutamente misógino de aquel movimiento, en cuyo manifiesto se lee «Nosotros queremos glorificar el desprecio por la mujer», frente al marcado igualitarismo presente en Shingeki). Otros puntos en común son el gusto por el juego con las perspectivas (de forma notabilisíma en el caso de los equipos de maniobras tridimensional), y con la violencia y agitación que se expresan a menudo por medio de múltiples rayas.

El futurismo poseyó una deriva, típicamente vanguardista, muy abstracta, denominada el rayonismo, que justamente participa de la misma idea de que se hace uso en el anime. También juega un papel fundamental en ambas formas estéticas el carácter dinámico, agresivo y enérgico (se ven en el mismo personaje principal, Eren, especialmente en su forma de titán, que podría suscribir perfectamente las palabras del Manifiesto: «Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad») y bélico (banderas, cañones, espadas, caballos, murallas, etc.), punto fundamental del Manifiesto Futurista de Marinetti: «Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo». Y, por cierto, a propósito de esto último, lo de la higiene, me viene a la mente la «obsesión» de Levi por ella mesma, así como por su ferviente disposición «higiénica» en luchando (ve a los titanes como algo que hay que «quitar de en medio», «limpiar»; los desprecia abiertamente. De ahí que ante la certeza de que los titanes eran una forma de humanos, al final de la segunda temporada, viniérase abajo). Claro que para los futuristas la higiene no era para con titanes, sino para con el resto de pueblos que no merecieran ser reconocidos entre los «fuertes» (italianos, y, posteriormente, arios). De ahí que afirmen: «Nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio por la mujer».

Y veamos el resto de pilares del futurismo, que se corresponden perfectamente con la estética Shingekiana: «El valor, la audacia, la rebelión, serán elementos esenciales de nuestra poesía. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Ya no hay belleza si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga carácter agresivo puede ser una obra de arte. La poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas desconocidas, para obligarlas a arrodillarse ante el hombre». Es impresionante la «coincidencia» consistente en que se hable de arrodillar ante el hombre a las fuerzas desconocidas. Es asimismo impresionante la que radica en «el salto mortal, la bofetada y el puñetazo». Por último, cabe destacar que el futurismo se erige contra las clases burguesas; estética que lo vincula en buena medida con SNK, anime en que a menudo salen bastante mal retratados los comerciantes y burgueses, y particularmente mal los acomodados del centro, que no están acostumbrados a la crueldad de la vida y a la guerra, elementos que únicamente pueden hacer al ser humano despertar de su estado aletargado (esto, nuevamente, tiene una estrechísima relación con las ideas belicistas del fascismo). Con lo que no por ello indico, en absoluto, que la ideología de los creadores sea necesariamente antiburguesa (lo cual, puede ser, pero no serviría de nada «suponer» algo sin comprobarlo), sino que, una vez más, me he movido en el plano estrictamente estético. Esto es, pues, todo lo que he podido decir al respecto. Vāle.

CONJUNTO DE TEXTOS: CONSIDERACIONES SOBRE EL ANIME (Y EL CINE) EN EL MUNDO DE LAS ARTES. DESTRUCCIÓN DE LOS PREJUICIOS DE UN PSEUDOPOETA. LA ‘INYECCIÓN EN VENA’ DE ESTÍMULOS ANIMADOS.

Si recordáis, antes me referí a la circunstancia de ruptura de prejuicios derivada del visionado, por mi parte, de este anime. La cuestión reside precisamente en lo que se comentó en el texto introductorio, a saber, entender que la filosofía no debe alejarse en ningún caso de lo comercial en cuanto ello mismo, y tampoco en cuanto dado el caso de que a priori sea aquella creación una cuyo propósito fuere meramente el entretenimiento. A este respecto, empero, es curioso comentar un asunto. Los consumidores de cualquier película, pongamos, a menudo buscan autojustificar su modo de pasar el rato arguyendo que aquello aportoles unos determinados conocimientos, a la par que disfrutaban en haciéndolo. Naturalmente, el cine (y el anime, en este caso) es, como ya comenté, la forma de teatro de nuestros días, y, como tal, a él pueden aplicarse los mismos parámetros que emplearíamos junto a Aristóteles (o, como defendí arriba, Hegel) respecto de las cuestiones relativas a la catarsis, o lo que fuere. Sin embargo, dos cosas pueden añadirse a esto. Por un lado, que dicha autojustificación es esto mismo, una autojustificación, en la mayoría de los casos, pues de cualquier manera habrían de desear la combinación entre las siete artes (o, si queremos, añadiendo otras como la fotografía, los videojuegos, los comics, o el anime —que aquí aun así estoy encasillando dentro de la categoría de cine—) de cara a su aprender, y no el puro empache de estímulos que puede propiciarle el cine. (No en vano se ha dicho que el cine combina, por un lado, el carácter de las artes simultáneas, esto es, la arquitectura, la escultura y la pintura, y el de las artes sucesivas, que son la música, la poesía y la danza). Otrosí, el interés del cine (y del anime) reside bien a menudo en su componente de evasión. Este punto es importante, pues en el caso de otras artes, como lo son la música o la poesía, la evasión queda relegada a un punto en que la misma evasión remite a la circunstancia por la que uno se evadía en muchos casos (mientras que con el cine no ocurre precisamente esto). Esto se explica asimismo por el ejercicio de atención que requieren otras artes, como las dos previas, en contraposición al caso del cine, en que uno puede no interesarse de manera alguna por componente inteligible alguno, más que por la pura sed de estímulos.

Con todo, lo que he dicho se enfrenta a objeciones que desde luego pueden llegar a destruir todo lo anterior. De una parte, el hecho de que sea una autojustificación o no la cuestión de que la gente diga aprender con las artes, y, particularmente, en nuestro caso, con el cine (y el anime), no debe entenderse más que en el propio contexto del orgullo de las tales personas, pues el objetivo del arte podemos discutir que desde luego no es aprender algo distinto a la esencia de ese mismo arte (y se podría argüir que visualizar una película por verla tiene ya más en sí mismo de acción propia de un arte que verla por aprender, pongamos, a cómo actuar). Claro que esto que refiero remite a la idea de que el arte no tiene ninguna utilidad más que él mismo (tesis que, como digo, solo expongo, y no entro a dilucidar su verdad). Así, si consideramos que el arte es arte cuando su utilidad es la propia esencia de dicho arte, estaremos de acuerdo con aquellos estetas que, llevándolo al límite, desean afirmar que desde luego la pornografía no puede llegar a ser ninguna forma de arte —incluso cuando tuviere un valor estético similar al del cine—, porque se subordina a una forma de funcionalidad ajena al propio espíritu de la estética de dicho, en este caso, no-arte. Esto va en la misma línea de lo que afirmara Theodor Adorno en torno a la cuestión de la música, quien elaboró una lista de tipos de oyente (de peor a mejor) en función de cómo se relacionaran con dicho arte, llegando a la conclusión de que el mejor no escucharía aquella música más que por ella misma, analizándolo inteligiblemente, y no por prestar atención a símbolo alguno ajeno a ella. (Lo que lo relaciona por ejemplo con la posición de músicos contemporáneos como Stravinsky o Schönberg). Por esto precisamente condenaba Adorno la música como forma de entretenimiento (de ahí sus escritos contra el jazz), y por ello precisamente situé a la música en el mismo contexto de la poesía como arte que requiere ser pensada para ser un arte (pues si no, de nuevo, sería un puro entretenimiento. Así, tendríamos que géneros como el reguetón o el jazz no serían arte si es que su funcionalidad es ser escuchada de fondo en un determinado contexto, al igual que ocurría con el caso de la pornografía).

¿Entonces? ¿Por qué hablaba antes de romper esas objeciones, si en todo caso estoy justificándolas? Pues porque si precisamente la poesía o la pintura, pongamos, remiten a otra idea distinta a la de esa propia poesía que está leyéndose, o esa pintura que está viéndose, serían menos arte que aquella película que, estéticamente, captara por completo la atención del consumidor. Con que aquellos consumidores que dijeran ir a ver una película o un anime por aprender, en realidad estarían siendo, desde este enfoque, peores consumidores de dicho arte que quienes no procesaran dicha información más que desde un punto de vista estético. Claro que esta es una posición extrema sostenida por determinados estetas, que a mí, francamente, me parece una chorrada (pues por algo analicé filosóficamente SNK, pensando en que podría ser de una utilidad externa más allá del arte por el arte, que en última instancia parece no ser sino la incapacidad de los teóricos del arte de explicar la existencia y sentido de la escultura, la fotografía, o el anime).

Y precisamente de todo lo dicho deduzco que si alguna utilidad puede derivarse de esto, es la ruptura de los prejuicios, y el desarrollo de una mayor tolerancia para con cómo actúan las «masas» (como dijera, de nuevo, Ortega y Gasset). Con que era cierto cuando dije… Abstraer lo universal… De la literatura; de la pintura; de la música; del cine… ¿del anime? ¡Cuán ridículo, mas cuál sacrificio, y cuál humildad conferirame ello! En efecto… tras haber discutido acerca de la cuestión del presente para los poetas: El poeta tiene la habilidad de centrarse en el presente. Al menos, algunos poetas. Lo cual no significa que no puedan abstraer lo puramente universal, lo esencial… Vaya… Abstraer lo universal, lo esencial… Y luego… ¡lo sentimental! ¡El M2!; y, refiriéndome al caso del anime: ¡aprenderé a gestionarlo por medio de esto!

Y, por cierto, refiriéndome a lo que comenté con anterioridad, a saber, ese ímpetu de estímulos que tratamos de saciar al ver determinadas películas (y en este caso anime)… ¡cómo me dolió verme en ese estado de acabar un capítulo y querer ver el siguiente de forma inmediata! Es la cuestión de la ignorancia que… ¡analizaré en otra ocasión! El caso es que es agotador el choque de estímulos constantes que se puede percibir en visualizando dicho género de contenidos. De hecho, parece ser una falsedad tremenda aquella de que hay que «estrujarse el cerebro» a la hora de leer, estudiar, escribir, etc. ¡Es al contrario! En esas ocasiones hay que estrujarse el cerebro por no estrujarse el cerebro… ¡porque cuando uno se estruja el cerebro, cuando uno lo deja absolutamente enjuto y exhausto es tras el visionado de una o dos horas de un anime! Eso sí que es descriptible como… ¡el cansancio mental en persona! Y lo peor es… el no-procesamiento, la no-digestión de los contenidos consumidos, a causa de un ímpetu muy humano, de saciar el interés por nuevos estímulos; más estos cuando responden al ánimo de satisfacer el desenlace de un problema en su estado álgido. Y paso a describirlo como la vivencia de un fenómeno terrible. ¡Ja! Creo que lo llevo demasiado al límite… ¡pero es un momento necesario en la aceptación de que uno mismo no deja de ser un mero animal con apetitos de saciedad de hasta lo más banal! (Y eso que esto no es que sea lo más banal): No tiene ningún sentido continuar sin una mínima reflexión en torno a lo visto. De esa manera, no se retendrán los conocimientos. Sería lo contrario del método atento por el que has abogado, a saber, el método de la vida atenta. Y otro día afirmo que no me extraña que no lo hagan (leer, escribir, estudiar, etc.), pues probablemente no se torturen del mismo modo que yo psicológicamente. Y si hablo de la fuerza de voluntad… ¡no me extraña que digan de no tener tiempo o ganas, pudiéndose empachar… de estímulos… de anime… de la ficción inyectada en vena, en vez de respirada por años…! Y por esta misma cuestión de la fuerza de voluntad… pero… ¡me estoy erenizando! Maldito sea. ¿O quizá es solo lo lógico tras un día como…? No me extraña… no… que no tengan fuerza (de voluntad)… Y dicha comparación con Eren venía a cuento de que no me falta de voluntad. Me falta sacrificio. Tengo una voluntad bestial. Tengo un ímpetu juvenil (como Eren). Pero no estoy dispuesto a sacrificar las cosas que amo hacer. No estoy dispuesto a sacrificar la vida fácil. Pero lo voy a hacer. Con el máximo odio. Que este anime… ¡Que este anime me acabe la vida fácil! Y todo esto porque dije ser verdad que no es cierto que no haya peor verdugo que una mala conciencia respecto de uno mismo. El verdugo te mata; la conciencia te come, y te hace olvidar… (ya lo podrían haber matado a Erwin… ¡ya la conciencia pudiera…! ¡Ya pudieran haber devorado a Eren!). Ojalá… ¡Ojalá la conciencia fuera un verdugo! Y con ello acabose lo que hube de decir…

Y eso es todo por hoy, amici et amicae… En no tanto que desesperen tendrán la segunda parte.