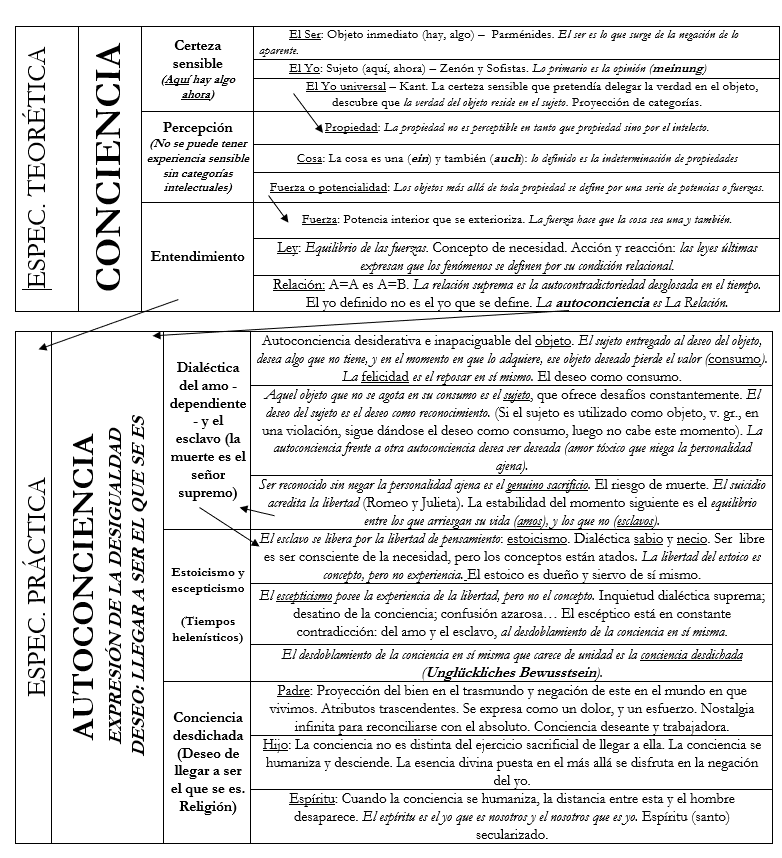

Hegel tenía un modo particularmente poético de expresar la idea de que cuando se tiene algo, automáticamente pierde su valor. Lo explicaba como el consumo del objeto por parte del sujeto. Por cierto que, desde esta interpretación, el resto de sujetos no serían más que objetos a los que se reconoce un valor de consumo inagotable: el reconocimiento intersubjetivo consiste precisamente en eso, la aceptación —y la manifestación patente de dicha aceptación— del otro en cuanto realidad que no se consume al igual que lo haría un objeto. A no ser que, por el contrario, se produzca una reificación, en su sentido principalmente sexual. De ahí que se nos anule como individuos, o así lo percibamos, cuando de nosotros parece no restar más que el interés que pudiera predicarse de, estrictamente, una cosa, un objeto; ello por no hablar de cosas ni objetos particulares. Indudablemente esta simple idea gana todavía más en pedantería para su expresión en forma de ley económica (la así llamada ley de la utilidad marginal decreciente), pero el objetivo ahora es, más que pretender la mayor pedantería, mostrarles el esquema general en que se inserta, dentro del contexto de la Fenomenología del Espíritu, esta idea. Y digo mostrarles, y no explicarles, porque el objeto de esta entrada no es esta, sino la que con posterioridad a la siguiente tabla encontrarán. Entretanto, si quieren echarle un vistazo, sepan que, aunque es de elaboración propia, se encuentra basada en la interpretación que del filósofo alemán sigue Ernesto Castro en su Curso sobre idealismo alemán, altamente aconsejable para los legos en el asunto, tales como un servidor. Aquí tienen la tabla:

La relación que esto había de guardar con lo siguiente quizá sea gratuita. Hasta se me figura un pretexto de cara a enmascarar la pobreza de los escritos abajo encontrados. Resulta que hace un año escribí para un certamen literario —más concretamente, la Escuela de articulismo que fomenta la Fundación Manuel Alcántara en Andalucía— tres textos con el objetivo de participar y, a ser posible, lograr algún premio. Los tres textos, de artículos, no tienen radicalmente nada. Pueden encontrarlos en Tres pseudoartículos cortos y a la desesperada (I Intento) y comprobar este hecho por su cuenta. Procuré un enfoque original, y mis textos simplemente se hundieron. Especialmente el que relacionaba la Orestía con las redes sociales resulta confuso e ininteligible para quien no conozca la obra de Esquilo, e incluso en ese caso la asociación figúrase gratuita. Así, tras aquella experiencia, entendí que el enfoque que había de darle habría de ser, por un lado, el que se me estaba pidiendo (un artículo, no ese amorfo monstruo que creé, en pretensión de una prosa poética y arcaizante verdaderamente ridícula); y, por el otro, mucho más convencional, no ya en los temas tratados, sino en el modo de hacerlo. Y a ello me puse por diciembre de 2021, cuando, disponiendo de un cierto respiro respecto de las insaciables entregas de las tan estúpidas tareas que copan cualquier curso académico (aunque con especial virulencia el que recién acabé, 2º de Bachillerato), pensé en volver a intentarlo. Escribí algunos de los «artículos» que aquí encuentran. Otros los compuse ya en mayo, el día antes de lo que los ingleses llaman tan poéticamente deadline. No recuerdo cuáles son de entonces y cuáles del segundo momento, y, a decir verdad, poco es lo que me importa. Lo que sé es que en 300 palabras, que es lo que a uno le permiten escribir como máximo, a uno no le da ni para decir los buenos días. Y, sinceramente, si uno es elegante, no saludar resulta un agravio, una afrenta, un oprobio para el mismo que no saluda. Y así es como me he sentido al escribir acá: yo, que acostumbro a escribir cuanto me viene en gana, siento que mi tarea es perfectamente olvidable. No considero que tengan más mérito que lo que hoy mismo acabo de escribir en veinte minutos, que es básicamente lo que he tardado en pensar y escribir lo que han leído hasta el momento de la entrada. Claro que eso ellos no lo saben, y por eso han premiado a estos artículos. Al fin y al cabo, era lo que pedían.

Se me dirá, con razón, que indique ya la relación con lo que dije de Hegel. Pues bien: el desprecio que siento por mis textos este año resulta todavía mayor al haber ganado el premio. Quizá sea un desprecio injustificado, especialmente teniendo en cuenta cómo escriben algunos, pero sinceramente la comparación no me ensalza. Habla mejor de un premio declarárselo desierto cuando no se está al nivel que dárselo al primero que llegue. No digo que sea el caso de este certamen, pero digo que es el caso general de lo objetivamente deseable si se pretende la máxima calidad de lo premiado. Así, pues, es desde luego resultado de arrogancia, de pedantería, o de qué sé yo, que el consumo de la victoria reporte la inmediata bajada en el valor subjetivo que a ella se le refiere. Y es a eso a lo que me refería con lo del consumo del objeto. Es una cosa terrible. Es radicalmente lo contrario a cualquier ideal de moral basada en uno mismo, a saber, todas menos el hedonismo. (El epicureísmo también centra el eje en uno mismo, pues desplaza el valor de la felicidad de los placeres, sin más, a los placeres que sea conveniente apetecer en un determinado momento de la vida). Y ello me inquieta, cuanto menos. Me inquieta porque hace que nada que no sea otro sujeto sea como un fantasma que ser perseguido y atrapado: atrapado en su ligero hálito y deshecho al instante de ser agarrado. Premios, no. Obras, no. Pensamientos, no. Consumismo, no. Solo personas. Personas. Personas. Y uno mismo…

Elogio del aburrimiento (Artículo ganador del primer premio)

Vivir la vida de espaldas al aburrimiento es como no vivirla. Si se manifiesta la incapacidad para soportar el genuino contacto de uno consigo mismo y nada ni nadie más, estaremos renunciando a nuestro único acompañante verdadero durante la existencia. La estimulación constante de nuestra percepción de la realidad es como darse un tiro en el pie.

Con todo, es entendible que, con tamaña confusión, se huya del aburrimiento como si del más execrable estado se tratara, siendo que se lo ha enredado con el mucho más temible tedio. Mientras que del primero se predica una circunstancia momentánea, propia de la situación concreta, del segundo lo hace toda una vida, o al menos un ciclo personal determinado. La diferencia es relevantísima, pues el aburrimiento se mueve en el plano de las experiencias más inmediatas, cuando el tedio posee una dimensión más existencial. Puesto que la vida se compone de una sucesión de eventos en que, o cabe la reflexión o no lo hace, esta segunda dimensión depende de la primera, de modo que con mayor razón debe actuarse con inteligencia en aquella. Y el pensamiento no puede aflorar en un contexto del constante hacer o decir, sino que necesariamente requiere de interludios en que la vida se pare convenientemente, sea en contemplación del mar, de los árboles, o del techo de un dormitorio. El descanso es el único recipiente posible de la reflexión. Y solo por medio de esta introspección puede prepararse al espíritu contra la banalidad del día a día, contra el tedio que rebosará en nosotros cuando en ello se repare, y contra el caos mental que de otro modo se canalizaría en, posiblemente, los peores momentos.

Luchemos contra el hastío, sí, pero empleando como principal aliado al aburrimiento. Solo así la vida cobrará su pleno sentido.

___________________________________________________________________________________

De la lectura

Es célebre la frase de Unamuno «cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee».

Cuando discutimos acerca de la calidad de un libro, lo hacemos acerca de su contenido. Sin

embargo, a menudo también subrayamos la conveniencia de leer, como actividad en sí

misma. Leer no puede ser «malo», diríamos. Ni siquiera cuando el objeto de lectura fuera

Mein Kampf o el Libro Rojo de Mao. Así, atenderíamos exclusivamente a la forma (leer),

frente al contenido (lo leído).

La cita de Unamuno se refiere a la forma. Concretamente, desde un punto de vista

cuantitativo. En efecto, quien en su vida solo haya leído Also sprach Zarathustra tiene más

posibilidades de convertirse en un tenaz nietzscheano que quien posea una biblioteca llena

de Aristóteles, Francisco Suárez, Cervantes o Gustavo Bueno. También tendrá más

posibilidades de errar en su interpretación del mundo desde unas coordenadas tan

estrechas.

No obstante, también alguien que haya leído toda la obra de Aristóteles, Clarín, Suárez

o Bueno puede hacer un uso aberrante de sus escritos. Mucho no significa mejor. Ni mejor

contenido significa mejor aprendizaje. Falta algo en el apartado de la forma: aquel punto

que Unamuno prefiere no tocar. De hecho, prefiere no tocarlo porque para él es

provechoso así no hacerlo. (Lo refiere al principio de Niebla). Hablamos del modo (desde

un punto de vista cualitativo) en que se lee una obra.

Todos (menos algún teólogo) sabemos que las Sagradas Escrituras no deben

interpretarse literalmente. En cambio, hay a quien le cuesta no interpretar literalmente el

Fedón o el Werther (a ambos libros siguieron una ola de suicidios). Hay quien se toma la

ficción en serio. Sobre todo, en el caso de la filosofía. Evitemos esto, si queremos eludir

daños. No incitemos a leer por leer: incitemos a leer bien.

___________________________________________________________________________________

De la mente

Solemos murmurar acerca de nuestro propio discurrir mental tildándolo de «verdugo» moral, «sedante» de la acción, «tormenta» de las obsesiones o «agitador» de la calma. Enfrentarlo es una tarea casi siempre dolorosa, hasta el punto de que el ideal meditativo se encuentra en boga de cada vez un mayor número de personas. La tan deseada «evasión» de uno mismo es causa directa, en un extremo que se toca con el anterior, de un modelo de entretenimiento basado en estímulos crecientemente intensos.

Fingir que algo no es como es no implica, empero, que deje de ser así. Y si tanto se defiende, día tras día, la importancia de confiar en uno mismo, ¿por qué no confiar en nuestra propia capacidad para afrontar los problemas? ¿Por qué recurrir a la eliminación de ese «yo» en la búsqueda de una presunta paz mental? ¿Acaso no se posee la madurez para pensar las cosas como es debido?, ¿o por qué invertimos todos los esfuerzos de la voluntad en la supresión de la voz interna, en vez de en convivir con ella?

La ἐποχή resulta un concepto similar al comentado, aunque con un matiz ciertamente menos idealista. Si se ha de optar por suspender la mente o por suspender los juicios que la misma emite de lo que nada podemos saber, desde luego sería preferible intentar lo segundo —a buen seguro conllevando un esfuerzo menor—. Y es que la relación que con la verdad y nosotros mismos hemos de mantener no ha de ser demasiado activa, ciertamente, mas tampoco totalmente pasiva: como siempre, la solución pasa por el término medio, que supone la indiferencia frente a lo incognoscible e incontrolable, como es el caso de una mente agitada. No vaya a ser que la meditación acabe estresándonos, por no llegar, todavía más.

___________________________________________________________________________________

De la originalidad

«El fetichismo de la originalidad». No parece un mal título para un artículo. ¿Es lo suficientemente original? Digamos que depende de cómo se mire. A decir verdad, es un tema ya muy trillado. Y tiene un aire demasiado adolescente. Pero, ¿acaso no iba a escribir yo mismo en contra del fetiche que supone hoy día la originalidad? ¿Qué mejor manera de hacerlo que recurriendo a tópicos manidos? Aunque recurrir a esto, ¿acaso no sería demasiado original…?

En efecto, numerosos fenómenos nos arrastran cuando intentamos salirnos de ellos para criticarlos. Ocurre casi con todo, como con la realidad misma. Verbigracia, con quien pregunta para qué existe la filosofía. (¿Acaso no es filosófica dicha pregunta?). O con quien dice que nada puede saberse del mundo. (¿Y, entonces, cómo sabes eso?). Son críticas autorreferenciales, de las que no podemos escapar. En estos casos, nuestro instinto moral más inmediato nos puede llevar a pensar que la otra persona es hipócrita. O, también, llevarnos a reír de dicha incongruencia. El absurdo es chistoso; aunque solo hasta cierto punto.

La existencia de realidades que no podemos criticar por vernos inmersos en ellas —y por ser tildados de hipócritas en caso de hacerlo— da lugar a problemas muy serios. Si siendo funcionario uno no puede criticar al Estado; si siendo profesor uno no puede criticar la Educación; si uno, siendo literato o filósofo, no puede declarar la estolidez de la mayoría de literatos y filósofos… si todo esto pasara a ser así, porque aquellos que lo hicieran fuesen considerados hipócritas, estultos, o traidores, entonces estaríamos renunciando a los beneficios a que dentro de un gremio pueda dar lugar el fruto del avance humano: la originalidad. Conque, sin «fetichizarla», tampoco la condenemos a desaparecer: si hemos de ser originales, seámoslo. Y si no, ¡hagan como yo!

___________________________________________________________________________________

De la perfección

Vivimos tiempos relativistas. Una perfección objetiva sería hoy día concebida como una verdadera monstruosidad, a pesar de que su significado etimológico no invitara a connotaciones. La perfección puede seguir cabiendo en Dios —en la línea escolástica—, pero también en la naturaleza y la sostenibilidad ecológica, por ejemplo; o en la equidad social, la libertad o la nación. En general, realidades inmanentes a este mundo, pero ideales.

Mas, en un plano distinto, hay quien considera que la perfección, aunque sea solo superficialmente, se trasluce nítidamente en las redes sociales. De este modo, se tildan de perfectos con la mayor ligereza eventos sociales, poses, fotografías, comentarios, opiniones, efusivas respuestas con emoticonos, viajes, memes, noticias y quedadas compartidas, ocurrencias, etc. ¡Es tan curioso! Parece que aquel relativismo escéptico del que en ocasiones nos valemos para criticar la objetividad de la perfección se disuelve a las puertas de Internet. ¿Por qué la juventud parece haber consensuado que las redes sociales son algo así como un espejo de lo mejor de las personas? Todos coinciden, está claro, en que sus usuarios no son perfectos, ni física ni mentalmente. Y en que no llevan vidas perfectas. Y en que sus relaciones a menudo son vacío y falsedad. Hasta ahí coincidimos, naturalmente.

Pero entonces me veo en la necesidad de preguntarles: eso no es perfección, vale, pero, ¿de verdad la galería que exponen sí se lo parece? ¿Ven ustedes acaso perfección en la barbarie y en la estupidez? Porque allí las conductas más animalescas, implícitas en otros ámbitos de la vida, florecen mostrándose con tremenda jactancia. Se exhiben cuerpos y rostros de los modos más grotescos. Las situaciones más inmundas. Las ocurrencias más patéticas. La muerte del respeto. Cualquier cosa, menos la perfección. Pero ellos sí la ven. ¡Claro!: olvidaba que la perfección es… ¡relativa!

___________________________________________________________________________________

De los términos filósofo y filosofía

Normalmente, a cada palabra relativa a una disciplina determinada se le asocia la del profesional de turno que la desempeña. Así, por ejemplo, tenemos al médico, que ejerce la medicina; al matemático, que trabaja con las matemáticas; o al cocinero, que prepara comidas. Pero hay, no obstante, un caso que me inquieta. Me refiero al par de términos «filósofo» y «filosofía».

Es bien sabido que la palabra «filósofo» fue probablemente acuñada por Pitágoras, en contraposición a la figura del sabio (σοφός). Realmente se trata de un eufemismo, creado con el objetivo de mostrar la humildad de quienes se adscribieron —más o menos conscientemente— a lo que a lo largo de la historia se ha conocido con el nombre de «filosofía». Ahora bien, a día de hoy, dicho contenido eufemístico ha desaparecido. La palabra se ha desvirtuado, en definitiva. Verdaderamente, seguimos manteniendo la distinción filósofo-sabio —el segundo lo vinculamos con conocimientos más prácticos—, pero, desde luego, no nos parecería más humilde quien hoy día, a sí mismo, se nos presentara como «filósofo». ¿Se estaría comparando acaso con Spinoza, Kant y Adorno? En virtud de esto, prácticamente haría falta acuñar un nuevo eufemismo, algo así como «filofilósofoi».

En cambio, con la palabra filosofía sucede precisamente lo contrario. Todos parecemos hacer filosofía constantemente. A este respecto, es canónica la visión orteguiana que considera la filosofía «una cosa… inevitable». También resulta de consenso tildar de filosóficas obras literarias como las de Pérez de Ayala. O estimar la escultura El pensador de Rodin como un fino ejemplo de lo que filosofar supone.

Subrayar la crueldad de la naturaleza es filosofía. El deseo de eternidad es filosofía. Mirar al Sol es filosofía. El infinito es filosofía. Pero leer y escribir sobre ontología y gnoseología no lo hace a uno filósofo. ¿En qué quedamos?

___________________________________________________________________________________

Del enjuiciar ajeno

«Que no se piense tanto en cuanto se hace»; tal es una de las más sonadas proclamas de la motivación posmoderna: la inducción a la actuación por la actuación, en una sana indiferencia a lo que los demás puedan decir de nosotros, siguiendo el modélico ejemplo de sabiduría estoica. Claro que, cuando el consejo se convierte en exigencia, la presión contra los «débiles de espíritu» se torna insoportable, acrecentándose paradójicamente, pues, la inhibición de su voluntad de actuar.

No es de extrañar: que los mismos que nos reclaman que hagamos cosas sin temor al fallo reprueben en otro contexto nuestra acción, ya hacia un sentido, ya hacia el otro, iba realmente implícito en la propia demanda inicial. Quizás por ganas de dañar, o quizás por mera ignorancia, no quieren ver la realidad de lo difícil que es tomar decisiones cuando hágase lo que se haga la elección parecerá desafortunada a unos u a otros; a veces, incluso, a las mismas personas. El perpetuo juicio al que nos sometemos las personas entre nosotras —a veces de forma totalmente inconsciente— deja a muchas de ellas relegadas al ámbito del no saber qué hacer o decir, una situación más comparable a la indefensión aprendida que a los ideales escépticos de ἐποχή o ἀταραξία.

Se me dirá que la solución parece sencilla si se aboga por este último planteamiento clásico. No obstante, el control al que se somete uno —a menudo voluntariamente, cristalizando nítidamente esta circunstancia en el contexto de las redes sociales— a la intransigente opinión ajena es probablemente superior a aquel en que en el ágora o el senado pudieran someterse griegos y romanos; particularmente en el caso de quienes tan fácilmente pasarían desapercibidos si no hicieran caso de quienes recomiendan actuar «sin pensar». ¿En qué mundo viven? ¡Tamaño despropósito!

___________________________________________________________________________________

Del saber

Por doquier nos topamos con personas conformistas. Es natural: un inconformismo exacerbado conduce a una falta de paz mental insoportable para la vida. Sin embargo, se me figura un campo en que la aceptación de los hechos destruye su esencia misma: el del saber. Nada hay peor que la pretensión de un aprendizaje por el mero conocimiento de los hechos. Los hechos son, están ahí, y si así los concebimos, es porque los conocemos. De otra manera, ni siquiera serían hechos. La preservación en el estadio de la aceptación de «lo que es» por la mayoría de estudiantes —siquiera deseando conocer más hechos, aunque desde luego no sus causas— resulta en una educación inevitablemente deficiente, pues la expansión de las fronteras mentales de una persona no se produce por la mera adición de verdades, sino por su comprensión en el marco causal e histórico.

Aunque no preguntarse el porqué de algo es, sin duda, grave, más reprobable es que no se sea capaz de distinguir entre «por qué» y «qué»; por no hablar ya de la dificultad experimentada por muchos al discernir entre las razones relevantes e irrelevantes que subyacen al desencadenamiento de una determinada realidad. Y todo esto hunde sus raíces en una falta de buenas prácticas, heredera de las formas de estudio a contrarreloj propias del mundo académico, y acrecentada por la falta de exigencias —hasta que ya es demasiado tarde— del más mínimo razonamiento a la hora de interpretar la información recibida. Mas no es cosa de culpar al «sistema» cuanto a ese desbocado conformismo individual del que hablábamos antes: la inercia del aceptar lo que se nos ofrece, hasta el punto de surgir la indiferencia ante la mentira, el alivio ante la no-demostración de una fórmula, y el deseo de querer saber lo menos posible.

___________________________________________________________________________________

Elogio de la procrastinación

Un día y otro día. Nada hiciste esta semana. ¿Así te desperdicias, tiempo mío, compañero frenético e insaciable? ¿Hay alguien que no mantenga contigo esta relación maldita? Porque se ve tan tranquilas a las personas… Tan felices en su inercia. Y tan satisfechas con lo que hacen…

Pero el remordimiento es inevitable, y el deseo de productividad y aprovechamiento del tiempo aflora también en las almas más perezosas y abúlicas. La fijación de horarios, propósitos, planes y esquemas se encuentra, como siempre, a la orden del día. Aunque, desde luego, con un grado de frustración muchísimo mayor que al que antes daba lugar: cuando la supervivencia dependía de la planificación y previsión a largo plazo, el cumplimiento de los objetivos era obligado; no existía escapatoria posible. Cuando, en cambio, los motivos poseen un carácter —como Clark Hull dio en llamar— secundario, se produce una fácil disociación entre las voluntades a corto y largo plazo, pues no hay presión alguna que facilite la convergencia en sus propósitos. A excepción de la ética individual que, como se dijo, deriva en el remordimiento y la turbación mental al contemplar penosamente el discurrir temporal que, al margen de la consumación de nuestros anhelos, tiene lugar.

De este modo, se declara la guerra a la procrastinación, presunta culpable de nuestra debilísima voluntad. Sin embargo, esta enemistad parte de una mala interpretación. Desatender aquello que en un momento dado podemos desear realizar, como haciendo la vista gorda, solo puede conducir a una mayor frustración en cuanto se recaiga —y las recaídas son inevitables—, amplificando la sobredicha disociación. En su lugar, priorícese la convivencia con ese espíritu procrastinador y compréndase que solamente por su intervención puede nuestra vida mantener su conveniente motivación. Defendamos, pues, la presencia de una procrastinación inteligente, y aprovechemos sus incalculables beneficios.