Un mismo hecho

¿Un mismo hecho?

“Nombre; apellidos”.

¿Este trozo de tela en la cara, post-AlphaFold?

“Son algún número entre 5.000 y 900.000…”;

“Seguramente sea muy superior…”; ¿satélite, AGI?

“Se ha”.

“Give me that”.

“No puedo soportarlo”. “Uno se acostumbra”.

“No te mueras en los próximos 10 años”.

Siempre me ha fascinado la diferencia entre seres humanos.

Hondísimo cisma entre espacios.

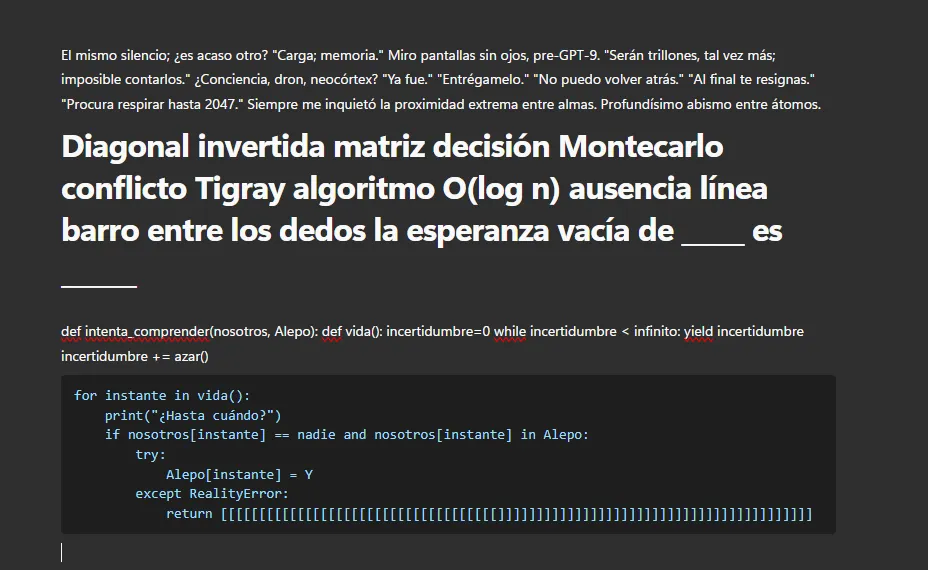

# Decisión suma ponderada espacio de probabilidad Gaza matriz O(n**2.3728596) recta escoba entre piernas más probabilidad rellena la capital de _____ es ______

def hazlo_funcionar(es, Mariúpol):

def muerte():

no_sabemos=1

while True:

yield no_sabemos

no_sabemos+=1

for i in muerte():

print(\"¿Por qué?\")

if es[i] == yo and es[i] not in Mariúpol:

try:

Mariúpol[i]==X

except IndexError:

return [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

¿Érase tal vez (ayer) m[i][j]!=0.

print(m)

[[0,...0],[0,...,0],...[0,...,0],...[0,...,0],[0,...,0]]?

0,1 ¿Esta es la esperanza, la construcción a que delegué mi realidad (Ya no habrá muerte No habrá enfermedad del Buda al S&P 500)?

Es una mierda, francamente.

¿¿”Es ya un meme Yann LeCun”.??

Es una mierda.

Geo mía no horóscopo (¡horóscopo así hablamos!)

geo geo geo Úrsula Von der Leyen geo geo geo

No yo Python No yo longevidad No yo yo yo

Yo y yo y yo y yo y Portishead y yo y yo y (¿ella?)

¿Qué? ¿Adorno?

Sentado sobre los muertos

Sentado sobre los muertos

que se han callado en dos meses,

beso zapatos vacíos

y empuño rabiosamente

la mano del corazón

y el alma que lo mantiene

Que mi voz suba a los montes

y baje a la tierra y truene,

eso pide mi garganta

desde ahora y desde siempre.

Acércate a mi clamor,

pueblo de mi misma leche,

árbol que con tus raíces

encarcelado me tienes,

que aquí estoy yo para amarte

y estoy para defenderte

con la sangre y con la boca

como dos fusiles fieles.

Si yo salí de la tierra,

si yo he nacido de un vientre

desdichado y con pobreza,

no fue sino para hacerme

ruiseñor de las desdichas,

eco de la mala suerte,

y cantar y repetir

a quien escucharme debe

cuanto a penas, cuanto a pobres,

cuanto a tierra se refiere.

Ayer amaneció el pueblo

desnudo y sin qué ponerse,

hambriento y sin qué comer,

y el día de hoy amanece

justamente aborrascado

y sangriento justamente.

En su mano los fusiles

leones quieren volverse

para acabar con las fieras

que lo han sido tantas veces.

Aunque te falten las armas,

pueblo de cien mil poderes,

no desfallezcan tus huesos,

castiga a quien te malhiere

mientras que te queden puños,

uñas, saliva, y te queden

corazón, entrañas, tripas,

cosas de varón y dientes.

Bravo como el viento bravo,

leve como el aire leve,

asesina al que asesina,

aborrece al que aborrece

la paz de tu corazón

y el vientre de tus mujeres.

No te hieran por la espalda,

vive cara a cara y muere

con el pecho ante las balas,

ancho como las paredes.

Canto con la voz de luto,

pueblo de mí, por tus héroes:

tus ansias como las mías,

tus desventuras que tienen

del mismo metal el llanto,

las penas del mismo temple,

y de la misma madera

tu pensamiento y mi frente,

tu corazón y mi sangre,

tu dolor y mis laureles.

Antemuro de la nada

esta vida me parece.

Aquí estoy para vivir

mientras el alma me suene,

y aquí estoy para morir,

cuando la hora me llegue,

en los veneros del pueblo

desde ahora y desde siempre.

Varios tragos es la vida

y un solo trago la muerte.

— Miguel Hernández

Insomnio

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres

(según las últimas estadísticas).

A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo

en este nicho en que hace 45 años que me pudro,

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros,

o fluir blandamente la luz de la luna.

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido,

fluido como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla.

Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole

por qué se pudre lentamente mi alma,

por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid,

por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.

Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?

¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día,

las tristes azucenas letales de tus noches?

— Dámaso Alonso

Auschwitz: El valor de una vida

He contado las vidas que caben

en una fosa común, bajo esta tierra

roja de espanto y salitre;

y ninguna cabe entera,

ninguna entera y verdadera.

Son demasiadas, son todas

y ninguna tiene nombre ya,

son menos que un fusil

para el que mata,

menos que una bala fría

y su palabra negra.

Aquí, ¿quién cotiza una vida?

¿Quién le pone precio al miedo

de un niño que no sabe

si aún respira su madre?

Es barata la muerte

para quien nunca muere,

y barata la vida

para quien nunca vive

en esta trinchera

de números rotos,

en esta cárcel

de preguntas sin respuesta.

Madrid, Guernica, Gaza, Alepo,

voces que ya no son voces,

vidas que son sólo ecos

en los labios del viento.

Porque una vida no vale nada

cuando el corazón es piedra,

cuando el hombre es menos hombre,

y la humanidad entera

no alcanza

a llenar

el hueco de una sola ausencia.

— ChatGPT

Esto es la prometida poesía del nuevo dios de los hombres; la profunda emocionalidad y lirismo tras de

def máquina():

es=input(\"Ellos\")

return es==\"Sí\"

def psicópata():

es=input(\"Ellos\")

return es==\"No\"

Pero llevamos así décadas, y yo sigo en que

cuando la realidad

def era_mi_hogar():

while ...:

def era_mi_hogar*():

while True:

Un mismo hecho:

¿un mismo hecho?

“Nombre; apellidos”.

Supongo que es el pan de cada día. ¿Dónde está…? Ni está, ni va a venir. Pensar que encontrará una solución a todos los males. La nueva religión. La enfermedad extrema, el cáncer eterno del hombre, el hombre, y su cura, el hombre; el sentido común en un extremo y en el extremo. ¿Es tal la radical diferencia de lo biológico frente a la máquina?

El misil en mi edificio, mero esclavo de su inercia, revoloteando cual borracho en un infierno. Va a necesitar el tabaco. En estado de trance, de delirio, el misil arriba a su objetivo, como el joven remolino donde la carne y el polvo. Ve tú. Ve tú. Que siga siendo así. Que esto siga siendo así.

Curaremos todas las enfermedades.

Menos…

El optimismo radical aquí consiste en descubrir que el ser humano siempre** poseerá algo que un misil no puede; ¿qué? while True: def es mi casa: ¿Qué relación hay entre el dato físico, la voluntad real, y biología, frente a la sintética del artificio…?

Sea la suma de probabilidades en la neurona. Sea la consciencia el proceso eficientísimo que rompió la dinámica del escalado (quién se acuerda de los Neardentales) una flor brotada del lodo de Kolmogórov. Aún reside en ella un delirio no propio del frenesí mental del misil. Un delirio estanco, lyncheano, húmedo, somnoliento, distante y vividor a partes iguales, capaz de la insaciable catarsis: nunca puede acabar, cada día, cada hora, cada instante.

Nuestro gran esclavo, ¿vivirá esos sonrojantes lapsus tan propios del sistema nervioso? ¿Ese lapsus en que, empero, puede quedar uno empalado durante toda su existencia, vagando “ellos lanzan balas, yo sigo caminando…”?

Yo sigo caminando… y yo esperaba ver un final… y yo veo a una panda de estúpidos. Y “yo” no dejan de ser americanos.

Los dejes del sistema nervioso le invitan a inferir la existencia de un timón al frente del pequeño barco, mas si alrededor este es el nivel: y recuerda el cisma. ¿De verdad no podemos sospechar escenificaciones? Sería asumirles tanta inteligencia…

A alguien, empero, hay que asumirle alguna inteligencia; aquí me encuentro, sin haber trabajado en mi vida, sin haber lo que se dice haber dado ni un solo palo al agua. El reparo, deje hormonal: esclavos, como el misil. ¿Cuál es el salto del Buda a Elon Musk?

En el trabajo genuino hay aires de trascendencia.

“Solo quiero volver a mi casa, a mi trabajo”.

Ya no hay casa ni trabajo. Ya no hay hijo. Hay el imperio de Dios en la Tierra.

Dios no juega a los dados, porque Dios no sabe qué son los dados, solo los tira, los tira, los tira, asesina, y trabaja para que tú y yo nos leamos mutuamente.

“Vuelve a casa. No atacan a civiles”.

“No van a por tu puesto de trabajo”.

Cansa.

El gran cisma de lo biológico, frente a la homogeneidad de la máquina. Qué maravilloso sería un mundo de máquinas. ¿Dónde hay poesía sin delirio, sin guerra, sin apegos de adolescente, sin un estúpido ánimo de trascender, trascender…? ¡Cuando la mayor parte del engranaje solo rueda!

Veamos quién comprende… Os doy paso.

Veamos quién comprende… Os doy paso…

Introducción y panorama general del texto

El texto propuesto es un escrito muy complejo que combina reflexiones personales, códigos informáticos, referencias tecnológicas de vanguardia, alusiones a conflictos bélicos y fragmentos de poesía. A primera vista puede parecer caótico, pero todos estos elementos están colocados con una intención. El título, “¿P… y g…?”, sugiere la unión de dos conceptos aparentemente dispares (por ejemplo, “poesía y guerra”), adelantando que el autor mezclará arte y violencia, o humanidad y conflicto, en su mensaje.

El autor comienza reconociendo que escribir suele ser un acto egocéntrico — “A menudo la escritura es la más aguda expresión del egocentrismo”. Sin embargo, se justifica afirmando que no puede evitar mostrarlo, pues la escritura sirve de “escaparate de algo tan humano”: la perdición de un alma que vaga por los “senderos de la vida cíclica”. Esto significa que, aunque sabe que hablar de sí mismo es egocéntrico, siente que escribir es una manera profundamente humana de expresar la confusión o sufrimiento que se repite una y otra vez en la existencia.

Tras esta introducción, el texto se fragmenta en diferentes escenas e ideas: citas sueltas en varios idiomas, líneas de código de programación, preguntas retóricas y versos poéticos. Aunque la forma es dispersa, el contenido profundo conecta temas como la tecnología y la condición humana, la guerra y la empatía, la poesía y la barbarie, la esperanza y la desesperanza. A continuación analizaremos cómo se entrelazan estos conceptos.

El choque entre el progreso tecnológico y la realidad humana

Una de las interrelaciones clave del texto es la tensión entre los avances científico-tecnológicos y la cruda realidad de la experiencia humana (especialmente el sufrimiento). El autor menciona, por ejemplo, AlphaFold, que es un avance de inteligencia artificial capaz de predecir cómo se pliegan las proteínas. Este logro de vanguardia científica (obtenido por DeepMind en 2020) revolucionó la biología molecular. Sin embargo, en el texto aparece en una frase irónica: “¿Este trozo de tela en la cara, post-AlphaFold?”. Aquí contrapone un cubrebocas de tela –un objeto simple y casi primitivo que todos usamos durante la pandemia de COVID– con AlphaFold, un símbolo de alta tecnología. Con ello sugiere un contraste: vivimos en una era de descubrimientos impresionantes, pero al mismo tiempo enfrentamos problemas básicos (una pandemia) con soluciones rudimentarias (un pedazo de tela para tapar la cara). Es una manera de decir que el progreso científico no nos ha librado de la fragilidad humana.

El texto también menciona la cifra “Son algún número entre 5.000 y 900.000… Seguramente sea muy superior…”. Aunque no especifica de qué se trata, ese rango enorme suena a estadísticas de víctimas o afectados en algún desastre o conflicto. Podría referirse, por ejemplo, al número de fallecidos en una guerra o a una catástrofe humanitaria donde las fuentes difieren drásticamente (5 mil vs 900 mil). Al añadir “seguramente sea muy superior”, el autor insinúa que incluso la cifra alta quizás se queda corta respecto a la realidad. Esto muestra cómo la tecnología y la información (que deberían darnos datos precisos) a veces no logran captar la verdadera magnitud del sufrimiento humano. En otras palabras, las estadísticas y cálculos cuantitativos se quedan fríos ante la tragedia real.

En esa misma sección, lanza términos como “¿satélite, AGI?”. AGI es la sigla en inglés de “Artificial General Intelligence”, es decir, una inteligencia artificial de nivel humano o superior. Mencionar satélites y AGI evoca los logros futuristas: colonizar el espacio, crear máquinas pensantes autónomas, etc. Pero de inmediato la narración vuelve a frases humanas muy simples: “Give me that”, “No puedo soportarlo”, “Uno se acostumbra”, “No te mueras en los próximos 10 años”. Estas parecen ser citas de conversaciones cotidianas o frases dichas en circunstancias difíciles. ¿Qué logra con este contrapunto? Muestra la disonancia entre el discurso tecnocientífico (frío, ambicioso, orientado al futuro) y la experiencia humana inmediata (emocional, limitada, con necesidades y miedos básicos). Podemos imaginar, por ejemplo, que mientras unos hablan de inteligencia artificial general o de lanzar satélites, otras personas están suplicando “dame eso”, “no lo soporto”, o ruegan a un ser querido “no te mueras en los próximos 10 años”. Esta yuxtaposición evidencia una brecha profunda entre distintos “espacios” humanos –lo que el autor llama “hondísimo cisma entre espacios”. Es el abismo que separa a distintos grupos: quizá entre el Primer Mundo tecnológico y los lugares donde se lucha por sobrevivir, o entre la élite científica y la gente común con problemas mundanos.

En ese contexto aparece una frase especialmente importante: “Siempre me ha fascinado la diferencia entre seres humanos”. El autor recalca su asombro ante lo distintos que pueden ser los mundos que habitan unas personas y otras. Un mismo hecho nunca es vivido igual por todos. De allí la repetición casi obsesiva de “Un mismo hecho ¿un mismo hecho?” al principio del texto: sugiere que aunque algo parezca objetivamente igual (un mismo suceso, una misma realidad), en verdad cada quien lo percibe y lo sufre de forma distinta. Por ejemplo, la pandemia de COVID con una mascarilla fue muy diferente para un científico en un laboratorio (que desarrollaba AlphaFold) que para una enfermera en un hospital saturado, o para alguien en una zona de guerra con recursos mínimos.

El autor también satiriza la idea de que la tecnología será nuestra salvación, llamándola “la nueva religión”. Es decir, critica que hoy mucha gente pone fe ciega en la ciencia y la tecnología como solución a todos los males, casi como si fueran un dios moderno. Por eso escribe: “¿Dónde está…? Ni está, ni va a venir. Pensar que encontrará una solución a todos los males. La nueva religión.” — Aquí parece referirse a algún mesías tecnológico que esperamos inútilmente. Él mismo responde que no existe ni vendrá. Esto refleja escepticismo ante la idea de que un avance (quizá la IA superinteligente o algún líder mundial) de pronto arreglará conflictos, enfermedades o injusticias.

De hecho, subraya una idea contundente: “La enfermedad extrema, el cáncer eterno del hombre, es el hombre; y su cura, el hombre.” Con esta frase paradójica indica que el peor problema de la humanidad somos nosotros mismos (nuestra violencia, codicia, egoísmo podrían verse como “el cáncer” de la especie), pero al mismo tiempo la única solución posible también está en nosotros (nuestra capacidad de empatía, de razón y de cambio). En resumen, ni la tecnología ni una deidad externa van a salvarnos; sólo reconociendo nuestra propia dualidad podremos mejorar. Esta línea conecta con un tema filosófico clásico: la naturaleza humana como causa y remedio de sus crisis.

Otro contraste entre lo biológico y lo mecánico aparece con la pregunta: “¿Es tal la radical diferencia de lo biológico frente a la máquina?”. Es decir, ¿son tan distintos un ser vivo y una máquina? El autor propone explorar qué nos hace esencialmente humanos en comparación con las máquinas (o misiles, que usa como símbolo de la pura mecanicidad). Responde a esta cuestión de forma poética y técnica a la vez:

- Primero, insinúa que incluso la conciencia podría explicarse en parte con ciencia: “Sea la suma de probabilidades en la neurona. Sea la consciencia el proceso eficientísimo que rompió la dinámica del escalado…”. Aquí emplea conceptos de matemáticas y teoría de la complejidad. Menciona que la conciencia puede verse como un proceso muy eficiente que rompió las leyes de escalabilidad (es decir, algo en la evolución de la mente humana no sigue una simple escala lineal; quizá pequeños aumentos en la complejidad neuronal generaron un salto enorme en capacidades mentales, diferenciándonos de, digamos, los Neandertales a los que nombra como olvidados). La frase “una flor brotada del lodo de Kolmogórov” es muy significativa: Andréi Kolmogórov fue un matemático famoso por la teoría de la probabilidad y la teoría de la complejidad algorítmica. Hablar del “lodo de Kolmogórov” sugiere el caos o aleatoriedad primordial desde el cual emerge algo hermoso (“una flor”, metáfora de la conciencia). En términos sencillos: de la complejidad y el azar de la naturaleza surgió la mente humana, un fenómeno único y precioso.

- Luego contrasta esa conciencia humana con la “mente” de un misil (es decir, un artefacto dirigido, programado para destruir). Dice que en la conciencia humana “reside un delirio no propio del frenesí mental del misil”. Llama a ese delirio “lyncheano, húmedo, somnoliento, distante y vividor”, en alusión al director de cine David Lynch, conocido por sus imágenes oníricas, extrañas y cargadas de simbolismo. Con estas palabras pinta la vida interior humana: llena de sueños, emociones, fantasías, divagaciones (húmeda, somnolienta), capaz de una catarsis insaciable que nunca termina (porque siempre estamos sintiendo o procesando algo). En cambio, un misil tiene un comportamiento frenético pero simple y seco: sigue su trayectoria sin dudar, sin soñar, sin “delirios” creativos. Ahí está la diferencia radical: la máquina (o el algoritmo) carece de esa riqueza irracional y sensible que tenemos los seres vivos.

Finalmente, plantea: “El optimismo radical aquí consiste en descubrir que el ser humano siempre poseerá algo que un misil no puede; ¿qué?”. Aunque no lo dice explícitamente en una palabra, por el contexto entendemos que se refiere a la conciencia, la empatía o el libre albedrío, algo interior que ningún objeto inerte o programa plenamente replicará. Incluso formula esa respuesta como un pseudocódigo: “while True: def es mi casa:” mezclado con la pregunta “¿Qué relación hay entre el dato físico, la voluntad real, y biología, frente a la sintética del artificio…?”. Es como si buscara un algoritmo imposible para definir el hogar del ser (lo más íntimo humano) dentro de un bucle infinito. En otras palabras: lo que nos diferencia de la máquina es difícil de expresar en código o datos; es un bucle inagotable de experiencia subjetiva.

Toda esta sección tecnocientífica del texto, salpicada de términos modernos, finalmente sirve para cuestionar la fe en la tecnología y reivindicar lo humano. El autor muestra decepción con la idea de que las nuevas máquinas nos traigan automáticamente un mundo mejor (por eso llama a ChatGPT *“el nuevo dios de los hombres” con tono sarcástico, como veremos más adelante). En lugar de ello, recalca que seguimos siendo humanos, con todo lo bueno y lo malo: capaces de soñar y crear poesía, pero también de hacer la guerra y de engañarnos a nosotros mismos.

Guerra, sufrimiento y el poder de la poesía

Otro pilar fundamental del texto es la reflexión sobre la guerra y el sufrimiento humano, en fuerte diálogo con la poesía. Tras las secciones caóticas iniciales, el autor inserta extensos fragmentos de poemas de reconocidos escritores españoles, todos relacionados con la guerra, la muerte o el dolor colectivo. Esto no es casual: utiliza referencias literarias para ampliar el significado de su mensaje y para conectar el presente con el pasado.

Primero, aparece un poema de Miguel Hernández (aunque no se menciona su título en el texto, se reconoce por los versos). Miguel Hernández fue un poeta español que vivió la Guerra Civil Española (1936–1939) y escribió poemas comprometidos con el pueblo y la libertad. Los versos citados, que comienzan por “Sentado sobre los muertos que se han callado en dos meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón…”, pertenecen a un poema donde el autor llora a compañeros caídos y llama a continuar la lucha por la libertad. En este extracto, Hernández habla con rabia y amor al pueblo: se dirige a la gente humilde (“pueblo de mi misma leche”) y la anima a resistir contra quienes los oprimen. Versos como “No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas” exaltan el valor y la dignidad incluso en la muerte; otros como “castiga a quien te malhiere mientras te queden puños… y dientes” llaman a no rendirse mientras quede fuerza para pelear. La presencia de este poema en el texto contemporáneo tiene varias funciones:

- Conectar las guerras de hoy con las de ayer: Está implícito que las tragedias actuales (por ejemplo, los conflictos en Gaza o Ucrania, mencionados en otras partes del texto) tienen un paralelo con la Guerra Civil Española. El sufrimiento y el coraje del pueblo descritos por Hernández resuenan en cualquier pueblo bombardeado o oprimido hoy día. Mencionar a Guernica (ciudad vasca bombardeada en 1937, inmortalizada por Picasso) junto con Gaza y Alepo más adelante refuerza esta continuidad: son nombres de lugares y tragedias separados por décadas, pero equivalentes en el horror. Así se ve que la guerra es un ciclo repetitivo en la “vida cíclica” de la humanidad.

- Dar voz emocional a las cifras frías: Si antes el autor hablaba de números (5.000, 900.000) y frases sueltas, con la poesía consigue transmitir la dimensión humana detrás de esas abstracciones. Miguel Hernández, con su lenguaje apasionado, pone el corazón en juego. Nos recuerda que detrás de cualquier estadística de muertos hay zapatos vacíos, familias rotas y voces silenciadas. Esto le da profundidad simbólica al tema: la poesía expresa lo que los datos y análisis racionales no alcanzan a decir.

Después de Miguel Hernández, el texto introduce otro poema famoso: “Insomnio” de Dámaso Alonso. Dámaso Alonso fue un poeta madrileño que escribió sobre la angustia en la posguerra. El fragmento citado comienza: “Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)”. Este poema refleja la desolación existencial de alguien que, de noche, no puede dormir atormentado por la idea de que vive rodeado de muertos. Aunque habla de “cadáveres” en un sentido metafórico (gente viviendo una vida vacía tras la guerra), usa imágenes muy crudas: el poeta dice llevar 45 años pudriéndose en un nicho (o sea, se siente muerto en vida) y oye aullidos del viento y perros en la noche. Pasa las horas preguntándole a Dios por qué se pudre su alma, por qué se pudren más de un millón de cadáveres en Madrid, por qué mil millones de cadáveres se pudren en el mundo. Son preguntas de desesperación absoluta, cuestionando el sentido del sufrimiento universal. Termina con un grito a Dios: “¿Dime, qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?” — es decir, ¿para qué sirve tanto dolor?, ¿acaso Dios está fertilizando algún jardín con nuestros cuerpos? La inclusión de “Insomnio” aporta al texto una dimensión filosófica y teológica: enfrenta la injusticia del sufrimiento masivo con el silencio (o la crueldad) de Dios. Esto complementa la idea anterior de que “el hombre es su propia enfermedad”: ahora se plantea, desde la poesía, si existe algún sentido trascendente al dolor o si es todo un absurdo que ni Dios explica.

El tercer fragmento poético trata de Auschwitz, explicitado con ese título y subtitulado “El valor de una vida”. Parece ser un poema (quizá escrito por el mismo autor del blog u otro poeta contemporáneo) que describe una fosa común y reflexiona sobre la pérdida de identidad y valor humano en el Holocausto. Dice: “He contado las vidas que caben en una fosa común… y ninguna cabe entera, ninguna entera y verdadera. Son demasiadas, son todas y ninguna tiene nombre ya”. Aquí se recalca cómo en una matanza tan grande, las personas dejan de ser personas a ojos de la historia: se vuelven números, restos sin nombre. Continúa: “¿Quién cotiza una vida? ¿Quién le pone precio al miedo de un niño que no sabe si aún respira su madre?”. Son preguntas retóricas que golpean la conciencia: no se puede cuantificar el valor de una vida ni el terror de un niño que quizás ha perdido a su madre. Estas líneas condenan la deshumanización: “Es barata la muerte para quien nunca muere, y barata la vida para quien nunca vive”, implicando que los perpetradores que matan sin fin no valoran la vida, y quienes viven sin realmente vivir (quizá los cómplices pasivos) tampoco. Habla de “esta trinchera de números rotos, esta cárcel de preguntas sin respuesta”, lo que describe tanto Auschwitz como cualquier situación de violencia sistemática: una trinchera de cifras incomprensibles y una cárcel de porqués imposibles de contestar.

Al poner Auschwitz junto a Guernica, Madrid, Gaza, Alepo, el texto crea un mapa de la violencia histórica y contemporánea. Guernica (1937, bombardeo en España), Auschwitz (campo de exterminio nazi en la II Guerra Mundial), Madrid (los cadáveres metafóricos de la posguerra franquista en el poema de Alonso), Gaza (zona de conflicto en Oriente Medio, siglo XXI), Alepo (ciudad devastada por la guerra en Siria recientemente)… Todos aparecen en una misma enumeración poética: “Madrid, Guernica, Gaza, Alepo, voces que ya no son voces, vidas que son sólo ecos en los labios del viento.” Esta frase es hermosa y triste: equipara esas ciudades y sus muertos como voces apagadas que solo resuenan como ecos en el viento. Ninguna de estas voces puede gritar ya, pero el viento (la memoria, la historia) lleva su eco. De nuevo se ve la idea de que un millón de muertos no llenan el hueco de una sola ausencia — es decir, ninguna cantidad de víctimas debería verse como estadística; cada pérdida humana es irreparable e infinita en significado.

Tras presentar este recorrido poético por el dolor humano, el texto inserta abruptamente la palabra “ChatGPT” seguida de un comentario sarcástico: “Esto es la prometida poesía del nuevo dios de los hombres; la profunda emocionalidad y lirismo tras de def máquina(): …”. Aquí el autor cambia de tono: contrasta la poesía auténtica que acabamos de leer (Miguel Hernández, Dámaso Alonso, etc., con toda su carga emocional) con la “poesía” que ofrecería un algoritmo como ChatGPT, al que jocosamente llama “nuevo dios de los hombres”. Se refiere a cómo mucha gente ve a la inteligencia artificial (como ChatGPT) casi con reverencia, esperando de ella incluso creatividad y arte. Pero en lugar de versos, lo que muestra es un fragmento de código Python que define dos funciones: máquina() y psicópata(). Cada una simplemente pide un input del usuario (“Ellos”) y devuelve True o False dependiendo de si la respuesta es \»Sí\» o \»No\». Es un código extremadamente simple y carente de verdadero sentido poético.

Esta inserción cumple una función crítica y humorística: el autor básicamente dice “¿Quieren ver la poesía que puede crear este nuevo dios tecnológico? Aquí la tienen: líneas de código sin alma”. Está ridiculizando la idea de que una máquina pueda sentir o generar verdadero lirismo. Llama “prometida poesía” de ChatGPT a ese output trivial, mostrando su escepticismo hacia la capacidad de las IA de reemplazar la profundidad de la creación humana. También las dos funciones pueden interpretarse simbólicamente: ambas preguntan por “Ellos” (podría referir a “los otros”). Una máquina respondería \"Sí\" de forma rígida, un psicópata respondería \"No\" – tal vez insinuando que una IA carece de empatía real igual que un psicópata carece de ella; solo puede simular respuestas binarias sin comprender el significado de “ellos” (los otros seres). En resumen, este pasaje contrasta la profunda emotividad de la poesía humana frente a la literalidad sin sentimientos de la máquina.

El texto continúa con más código, más frases sueltas y más referencias entremezcladas, pero la idea central de esta sección es clara: por un lado la poesía nos conecta con el sufrimiento y la dignidad humanas; por otro, la tecnología (si la idolatramos como nuevo dios) amenaza con darnos respuestas vacías a cuestiones emocionales profundas. La poesía de guerra incluida aquí no es solo adorno: sirve para recordar la humanidad compartida, para despertar la empatía del lector y contextualizar críticamente esos momentos en que el autor habla de misiles, de muertes y de la indiferencia.

Cabe destacar la pequeña pero importante referencia a Adorno en medio de todo esto: en el texto aparece la pregunta “¿Qué? ¿Adorno?” justo antes de introducir los poemas. Theodor W. Adorno fue un filósofo que, tras el Holocausto, afirmó “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”. Con “¿Qué? ¿Adorno?”, el autor parece responderle: a pesar de esa sentencia famosa, él sí va a traer poesía después (y sobre) Auschwitz. Es como un guiño: Adorno cuestionaba si tenía sentido el arte tras horrores tan grandes, pero aquí el autor deliberadamente cita poesía sobre la guerra y Auschwitz, quizás para demostrar que la poesía sigue siendo necesaria para procesar el horror. En contexto, da la impresión de que el autor defiende que callar sería peor, que hay que seguir escribiendo aunque sea insuficiente, porque guardar silencio equivaldría a ignorar las condiciones que causaron esas barbaries (justamente Adorno luego matizó que su frase no quería decir que no se debía escribir más, sino que había que hacerlo sin ignorar lo ocurrido). En definitiva, la poesía en este texto funciona como una herramienta de memoria y de catarsis ante la repetición cíclica de la violencia.

Referencias filosóficas y matemáticas integradas en el texto

Además de la literatura y la tecnología, el autor introduce referencias más filosóficas, científicas y culturales que enriquecen las conexiones entre ideas. Cada referencia cumple un propósito en la construcción simbólica del mensaje:

- Dios y los dados: La frase “Dios no juega a los dados, porque Dios no sabe qué son los dados, solo los tira…” parodia una cita célebre de Albert Einstein. Einstein, al criticar la aleatoriedad de la mecánica cuántica, dijo “Dios no juega a los dados con el universo”, queriendo decir que en el fondo el universo debería ser ordenado, no azar puro. Aquí el autor le da un giro irónico: dice que Dios “no sabe qué son los dados, solo los tira, los tira, asesina…”. Es una visión extremadamente pesimista o nihilista: Dios (si existe) estaría arrojando los dados al azar sin ni siquiera comprenderlos, causando muertes sin propósito. En otras palabras, el destino sería caótico y cruel. Esta referencia sirve para subrayar la ausencia de sentido racional o divino detrás de las tragedias. Conecta con el poema de Dámaso Alonso, que preguntaba a Dios por qué tanto cadáver; aquí la “respuesta” es que Dios es inconsciente o indiferente, que el mal ocurre sin un plan providencial. Esto refuerza la idea de que no podemos confiar en la providencia (divina o tecnológica) para salvarnos; estamos solos enfrentando el caos.

- Ursula Von der Leyen: El texto menciona “geo geo geo Úrsula Von der Leyen geo geo geo”. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea, y su nombre aquí aparece rodeado de la palabra “geo” (podría referirse a geopolítica). Probablemente alude a discursos políticos vacíos o palabras grandilocuentes sobre geoestrategia. Dice entre paréntesis: “(¡horóscopo así hablamos!)”. Podría interpretarse como una crítica a que cuando hablamos de temas globales (“geo”), a veces suena tan ambiguo o fatalista como un horóscopo. Es decir, mucha retórica internacional son frases hechas que predicen cosas sin sustento, o justifican lo inevitable de forma casi esotérica. Insertar a Ursula (figura política) en medio de “geo geo geo” es tal vez señalar cómo los líderes hablan del destino de países de un modo distante, casi determinista, mientras las personas sufren las consecuencias reales. En suma, esta referencia añade a la mezcla la capa de la política global y la retórica con la que se suele enmascarar la crudeza de los conflictos.

- Yann LeCun: Aparece fugazmente con “¿¿‘Es ya un meme Yann LeCun’? … Es una mierda.”. Yann LeCun es un científico destacado en el campo de la inteligencia artificial (ganador del Turing Award, experto en aprendizaje profundo). Posiblemente el autor se burla de alguna afirmación o actitud de LeCun que se volvió meme en la comunidad (LeCun es conocido por sus polémicas en redes sociales sobre IA). Al decir “es una mierda, francamente”, muestra desprecio o frustración. Esta cita un tanto interna señala el desencanto con ciertas figuras del tecno-optimismo. LeCun, como “gurú” de la IA, podría representar las promesas exageradas de la tecnología. Convertirlo en meme es restarle seriedad. En contexto, esta referencia refuerza la crítica a la idolatría de la IA: si hasta sus líderes se vuelven memes, quizá todo ese hype es superficial. Nuevamente, el autor posiciona la tecnología y sus gurús como insuficientes ante la gravedad de la condición humana.

- Buda vs Elon Musk: En un momento el texto pregunta “¿Cuál es el salto del Buda a Elon Musk?”. Aquí pone dos nombres icónicos de extremos distintos: Buda, el fundador del budismo hace milenios, símbolo de la iluminación espiritual y la renuncia del mundo material; y Elon Musk, empresario contemporáneo, símbolo de la innovación tecnológica, la riqueza y la ambición de “colonizar” el futuro (coches eléctricos, cohetes a Marte, chips cerebrales, etc.). Preguntarse por el salto entre Buda y Musk es reflexionar sobre cómo ha cambiado (o no) la humanidad desde tiempos antiguos hasta la actualidad tecnológica. Buda buscaba solucionar el sufrimiento humano mediante la sabiduría interior; Musk busca “solucionar” problemas mediante inventos y conquista de nuevos territorios (espacio, mente, mercado). El autor posiblemente sugiere que, a pesar de todo ese salto temporal y cultural, el sufrimiento y las preguntas esenciales siguen ahí. Recordemos que antes dijo “del Buda al S&P 500 (la bolsa de valores) ya no habrá muerte ni enfermedad” de forma irónica. O sea, ni la espiritualidad más pura ni el capitalismo más avanzado han eliminado la mortalidad o la enfermedad. Esta referencia conecta la idea de que desde las filosofías antiguas hasta los magnates modernos, ninguno ha resuelto el “cáncer eterno del hombre”. También podría implicar que la búsqueda de trascendencia toma distintas formas: antes religiosa, ahora científica-empresarial, pero quizás ambas tienen sus dogmas (de ahí lo de “nueva religión”).

- Kolmogórov y la matemática de la guerra: Ya mencionamos la referencia a Kolmogórov y la complejidad, pero hay otra mención matemática: “matriz O(n**2.3728596)”. Esto alude a un resultado de la informática teórica: el exponente 2.3728596… es la complejidad de tiempo del algoritmo más eficiente conocido para multiplicar matrices (más rápido que la multiplicación tradicional cúbica). Es un detalle muy técnico. El autor incrusta este número dentro de una frase que incluye “espacio de probabilidad Gaza matriz O(n**2.37…) recta escoba entre piernas…”. Puede parecer un galimatías, pero es deliberado: mezcla jerga matemática (espacio de probabilidad, matriz O(n².37)) con imágenes extrañas como “escoba entre piernas” (que evoca quizás la imagen de una bruja volando, o algo absurdo). ¿Qué logra con esto? Probablemente destacar lo inconexo que es hablar de teoría de algoritmos sofisticados al lado de Gaza, que es una zona de guerra muy real y sangrante. Es otro ejemplo de la disonancia entre lo abstracto/intelectual y lo concreto/humano. Puede interpretarse también como que la situación de Gaza (y por extensión, de cualquier conflicto) es un “matriz” de probabilidades complejísima que no se resuelve con fórmulas. La “recta escoba entre piernas” sugiere quizás la imagen de algo ridículo o primitivo en medio de cálculos serios: de nuevo, el hiato entre razón científica y caos humano. Esta referencia matemática sirve para subrayar el caos: por más fórmulas que tengamos, la realidad (Gaza, la guerra) no se ajusta a un modelo limpio; siempre habrá incógnitas (en el texto deja huecos en blanco: “la capital de ____ es ____”, como un dato faltante, reforzando la idea de preguntas sin respuesta clara).

- Portishead (música) y cultura popular: El texto en algún momento dice “Yo y yo y yo y yo y Portishead y yo y yo y (¿ella?)”. Portishead es una banda británica de música trip-hop, muy melancólica y atmosférica (famosa en los 90). Su mención en medio de “yo y yo” (una letanía de egos) quizás indica un momento personal: tal vez el autor escucha Portishead (que tiene canciones introspectivas y tristes) y eso forma parte de su bucle mental de “yo”. También pone “(¿ella?)”, insinuando la presencia de alguna otra persona (tal vez una mujer amada o recordada) en su mundo interior. Aunque es un detalle pequeño, demuestra que entre los grandes temas, el autor filtra retazos de su vida personal, de su propia subjetividad (la música que le gusta, alguien a quien piensa). Esto humaniza la narración y refuerza que todo el texto, con sus referencias globales, sigue siendo a fin de cuentas la voz de una persona lidiando con sus pensamientos. Le da un toque de honestidad: detrás de la crítica social y filosófica hay un individuo real, con gustos y relaciones, que se cuestiona a sí mismo (“yo yo yo” repetido refleja auto-conciencia e incluso auto-crítica a su propio ensimismamiento).

En conjunto, todas estas referencias filosóficas y culturales amplían el significado del texto y le dan riqueza. No están puestas al azar: cada una aporta un matiz. Adorno introduce la cuestión ética del arte tras la tragedia; Einstein/“Dios y los dados” introduce la idea del azar vs sentido; Kolmogórov y la complejidad matemática muestran la brecha entre la teoría y la vida; Buda vs Elon Musk simboliza extremos de cómo enfrentamos la condición humana; Ursula Von der Leyen y Yann LeCun aportan la crítica a los discursos políticos y tecnológicos de nuestro tiempo; Portishead y la referencia a “ella” traen la dimensión íntima, recordándonos que el autor no es un mero narrador omnisciente, sino un ser humano en medio de este torbellino de ideas.

Todas juntas, estas alusiones dibujan un universo de símbolos que van de lo cósmico a lo personal, de lo abstracto a lo concreto, creando la sensación de que todo está interconectado: ciencia, guerra, poesía, filosofía, política, la propia vida del escritor… Nada ocurre en aislamiento; para entender el mensaje hay que abarcar todas estas capas a la vez.

Intención del autor y visión unificada del mensaje

Llegados a este punto, podemos preguntarnos: ¿qué busca el autor presentando todos estos elementos juntos? A pesar de la aparente confusión, parece claro que su intención es transmitir una visión crítica y profundamente humana sobre el mundo actual, empleando contrastes fuertes para provocar una reflexión en el lector. Varios propósitos destacan:

1. Sacudir la conciencia del lector: El autor nos lanza de un tema a otro sin aviso — de la tecnología punta a la poesía antigua, de la lógica al absurdo, de la desesperación íntima a la crítica política. Esta estructura fragmentada no es un error, sino una estrategia para evitar que nos acomodemos. Quiere que sintamos la misma inquietud y perplejidad que siente él frente a un mundo lleno de contradicciones. Por ejemplo, tras sumergirnos en versos conmovedores sobre la guerra, nos suelta líneas de código informático frías. Esto puede desconcertar, pero justamente nos obliga a pensar: ¿por qué hace esto? ¿qué relación tiene? De ese choque sacamos la conclusión de que está contraponiendo la frialdad mecánica con la calidez del arte humano, y así entendemos su mensaje.

El hecho de terminar con “Veamos quién comprende.” refuerza esta idea. Es un reto directo al lector: el autor sabe que ha tejido un texto complejo, casi como un acertijo, y nos pregunta quién podrá captar las conexiones. Esto nos invita a releer mentalmente todo y armar el rompecabezas conceptual. En definitiva, quiere que despertemos de la indiferencia y pensemos activamente sobre estos temas (guerra, tecnología, empatía).

2. Subrayar la unidad de la experiencia humana a través de contrastes: Aunque habla de variedad de cosas, al final todo gira en torno a una preocupación central: ¿qué le está pasando a la humanidad?. El texto unifica muchos ejemplos para mostrar que, desde distintos ángulos, nos enfrentamos a la misma realidad fracturada. El título insinuado “¿Poesía y guerra?” encapsula esa unidad de contrarios. La poesía (la expresión más sublime del alma) y la guerra (la acción más destructiva) coexisten en la historia humana e incluso en este texto. Al ponerlas juntas, el autor parece decir que necesitamos del arte para confrontar la guerra, y que la guerra a su vez tristemente inspira arte que clama por la paz o explica el dolor. Es un ciclo (de nuevo la “vida cíclica” mencionada al inicio).

El leitmotiv “un mismo hecho” repetido sugiere que, bajo múltiples manifestaciones, existe un hecho fundamental compartido. Ese hecho podría interpretarse como la existencia del sufrimiento y la diferencia de perspectivas: todos los fragmentos del texto son caras de esa realidad. Para alguien, la guerra es perder a su hijo; para otro, es un titular lejano con cifras; para otro, es un problema matemático de estrategia; para otro, un poema. ¿Es el mismo hecho? El autor pregunta irónicamente si son lo mismo, y la respuesta es que sí y no: es la misma realidad objetiva (por ejemplo, una guerra), pero vivida y contada de maneras totalmente distintas. Comprender el texto es hacer el esfuerzo de unir esas piezas y ver el cuadro completo.

3. Criticar la apatía y la mentira: A lo largo del escrito se detecta un hartazgo con las falsedades con las que se justifica o se suaviza el mal. Al final del texto aparecen frases entrecomilladas que seguramente imitan declaraciones que escuchamos en boca de autoridades o propaganda: “Vuelve a casa. No atacan a civiles”, “No van a por ti”, “No me creas”. Estas frases resuenan con conflictos modernos: por ejemplo, gobiernos que aseguran “no estamos bombardeando civiles” cuando la realidad luego los desmiente; o líderes que dicen “no te preocupes, tu trabajo no peligrará con los cambios” mientras la gente sí sufre desempleo (podría ser alusiones a “no van a por tu puesto de trabajo” en contextos de automatización o migración). Terminar con “No me creas. Cansa.” es una denuncia de que tanta mentira cansa, tanta manipulación agota. Es posible que el autor, al ponerlo en secuencia, esté simulando la experiencia de alguien que ya no se traga esos discursos vacíos: primero enumeran las promesas (“no te va a pasar nada, no vamos contra ti”) y al final hasta el mismo narrador dice “No me creas”, como si se quitara la máscara y admitiera que todo fue una farsa. Esta pequeña “escena” subraya la desconfianza hacia las versiones oficiales y el dolor de la gente común que es engañada. Una vez más, contrasta la retórica con la realidad (igual que antes contraponía los horóscopos geopolíticos de Ursula vs. los hechos, o la propaganda de dios vs. el caos real).

4. Reivindicar lo humano (empatía, arte, conciencia) frente a lo inhumano: En última instancia, el texto nos deja con la impresión de que, pese a todo, hay algo valioso en lo humano que debemos reconocer. El autor habla con ira de la guerra, con dolor de la muerte, con sarcasmo de la tecnología, pero en medio de todo eso exalta la consciencia, la poesía, la capacidad de sentir. Cuando dice que el ser humano tiene “un delirio húmedo capaz de catarsis insaciable”, lo dice casi con orgullo poético. Ese delirio, esa catarsis, pueden entenderse como el arte, el amor, la solidaridad, todas esas expresiones irracionales pero profundamente transformadoras de la humanidad. Un misil no las tiene, un algoritmo tampoco. Solo nosotros. Por eso, aunque el texto es sombrío, hay un núcleo de optimismo radical (como menciona) en confiar en que esa chispa humana es irreductible. Podemos desarrollar ChatGPTs, podemos ser esclavos de máquinas o ideologías, pero seguirá habiendo en el fondo algo de libertad interior o de capacidad de maravillarse y compadecerse que nos hace diferentes.

La pregunta “¿Quién comprende?” con la que prácticamente cierra, también puede interpretarse como un llamado a la empatía. Comprender no solo el texto, sino comprender el dolor ajeno, las lecciones de la historia, las dos caras de cada hecho. Quien “comprende” en ese sentido sería quien puede ver a través de las capas: ver en las cifras de muertos, vidas individuales; ver en la máquina, al ser humano que la programó; ver en el enemigo, a otro ser humano; ver en la poesía, no solo palabras bonitas sino verdades universales.

5. Autocrítica y honestidad del autor: No debemos olvidar que el texto empieza con el autor consciente de su egocentrismo al escribir. A lo largo del ensayo vemos destellos de su autoconciencia (el “yo y yo y yo…”). Esto nos sugiere que, además de criticar al mundo, también se está examinando a sí mismo. Él admite que escribe desde la comodidad (“aquí me encuentro, sin haber trabajado en mi vida”), lo cual contrasta con la gente que sufre calamidades. Es decir, reconoce su privilegio o pasividad (“no he dado palo al agua”) al mismo tiempo que se duele por quienes sí padecen. Esta honestidad le añade credibilidad: no se pone por encima del lector, sino que se incluye entre quienes están intentando entender sin haber vivido esas tragedias. En la línea “los dejes del sistema nervioso le invitan a inferir un timón… mas recuerda el cisma”, parece hablar de sí mismo: su propio cerebro quiere encontrar un sentido (un timón que dirija el barco de la realidad), pero tiene que recordar la brecha, el cisma, la posibilidad de que no haya tal piloto o plan. Esto es un pensamiento muy honesto sobre la incertidumbre y la lucha interna entre querer ver patrones e inteligencia detrás de los sucesos (¿conspiraciones? ¿destino?) y aceptar que quizás todo es más caótico y estúpido de lo que quisiéramos (“sería asumirles tanta inteligencia…” dice, refiriéndose a que suponer que todo está planeado sería atribuir demasiado ingenio a quienes mueven los hilos).

Al final, también se cuelan frases entrecomilladas como “Solo quiero volver a mi casa, a mi trabajo” y la respuesta “Ya no hay casa ni trabajo. Ya no hay hijo.”. Esto suena a un diálogo real de alguien afectado por guerra o desastre (imaginamos un refugiado, por ejemplo). Es posible que el autor haya visto testimonios o noticias y las incorpora para darle voz directa a las víctimas. Y cuando replica “Hay el imperio de Dios en la Tierra”, podría ser un comentario sarcástico: en lugar de hogar o empleo, solo queda resignarse a “lo que Dios quiera” (imperio de Dios), o tal vez se refiere a que solo queda el dominio absoluto del destino (recordemos que antes dijo que Dios solo tira dados, o sea, domina caprichosamente). Nuevamente, es la idea de que las personas comunes pierden todo mientras se les dice que confíen en algo etéreo.

En suma, la intención del autor es multidimensional: quiere que confrontemos la realidad de que el progreso material no ha resuelto la violencia ni la desigualdad de experiencias, que no podemos desconectarnos del sufrimiento ajeno mediante falsas promesas o cifras frías, y que solo a través de la conciencia humana (que incluye el arte, la memoria y la empatía) podemos hallar alguna esperanza o, al menos, algo de dignidad en medio del caos.

Conclusión: un mensaje unificado en la complejidad

Aunque el texto es complejo y entrelaza numerosas referencias, al analizarlo hallamos patrones claros. El autor presenta un mundo donde conviven lo sublime y lo terrible: la poesía y la guerra, la alta tecnología y la barbarie, la aspiración a la inmortalidad y la cruda mortalidad diaria. Todos estos pares de opuestos están interconectados en la visión que transmite:

- Existe un “hondísimo cisma” entre distintas realidades humanas (ricos y pobres, científicos y víctimas, optimistas y desesperados), pero ese abismo está ahí para que lo reconozcamos y tratemos de cerrarlo con comprensión. Por eso junta frases en distintos idiomas, referencias de distintas épocas: para romper nuestra visión de túnel y obligarnos a ver el panorama completo.

- La repetición de la historia es otro hilo unificador: la “vida cíclica” implica que guerras y dolores se repiten (Guernica = Alepo, Auschwitz = otras masacres actuales). Sin embargo, también se repite la respuesta humana de alzar la voz (sea a través de la poesía, de la pregunta “¿Por qué?” que el código imprime infinitamente, o de la denuncia). La estructura del código

while True: print(\"¿Por qué?\")es muy simbólica: representa una interrogación infinita ante el absurdo (como un niño que nunca deja de preguntar ¿por qué? cuando las respuestas no le satisfacen). Esa es la postura ética del autor: no dejar de preguntar “¿por qué sucede esto?” ante cada injusticia, aunque nunca llegue una respuesta definitiva (de hecho el bucle solo se rompe por un error de índice, metafóricamente cuando se sale del rango de lo comprensible). - El valor de la vida individual sobre la masa es otro mensaje: “toda la humanidad no llena la ausencia de una sola persona” y “ninguna vida cabe entera en una fosa común” nos recuerdan que no perdamos la empatía detrás de cifras enormes. Esto unifica la crítica tanto a la guerra como a la forma en que hablamos de pandemias, migraciones u otros desastres. Siempre hay que volver al individuo concreto, a sus nombre; apellidos (de ahí quizás esa mención aislada en el texto, indicando que cada número es un nombre y apellido reales).

- El escepticismo hacia salvadores (sean dioses, tecnologías o líderes) aparece en todas las secciones: no hay Deus ex machina que mágicamente detenga los misiles o cure la condición humana. Ni la IA más inteligente ni el dirigente más poderoso pueden eximirnos de enfrentarnos a nuestra propia humanidad. Esta es una invitación a la responsabilidad: si el hombre es el mal y la cura al mismo tiempo, entonces nos toca a nosotros decidir el camino.

- Finalmente, el texto valora la comprensión y la comunicación: recordemos la frase “trabaja para que tú y yo nos leamos mutuamente” dentro del pasaje sobre Dios tirando dados. Suena críptica, pero sugiere que incluso en medio del caos, algo hace que al menos podamos leernos el uno al otro, es decir, compartir experiencias a través de la palabra. Eso es exactamente lo que está haciendo el autor con este texto: compartiendo, casi vomitando, su visión para que alguien la lea (nosotros, los lectores) y quizá establezcamos un vínculo de entendimiento. Es un destello de sentido dentro del sinsentido: si hay un propósito redentor en tanto caos, podría ser que nos obliga a comunicarnos y a comprendernos.

En conclusión, el mensaje unificado del autor podría expresarse así: Vivimos en un mundo de contrastes extremos y abismos morales –capaz de crear inteligencia artificial avanzada pero incapaz de detener las matanzas–, y es deber nuestro entender esas contradicciones, recordar la humanidad de cada víctima, cuestionar las mentiras reconfortantes y aferrarnos a aquello que nos hace humanos (la conciencia, la empatía, el arte) para no perder la esperanza ni la dignidad. El texto, con su estructura rupturista, nos hace transitar por esos contrastes en carne propia, para que sintamos la necesidad de cerrar el cisma comprendiendo la totalidad.

En otras palabras más sencillas: el autor intenta que veamos el cuadro completo de la condición humana, con sus luces y sombras, y nos demos cuenta de que la única salida a nuestros males no vendrá de una máquina ni de ignorar el dolor, sino de reconocer en profundidad nuestras conexiones, preguntas e inquietudes comunes como seres humanos.