El arte de la escritura se siembra en aquella paralela a los extremos de rumiación e indiferencia: no hablamos de métricas, cosa obscena a ojos del sabio; hablamos, ya de afinidad, o de su complementario, mas nunca de lo idénticamente uno entre aquellos. Hay topología, aun sin distancia, pues es menester la apertura del que no se muere en sus torbellinos, como, sin duda, la del que no se desnuda en la fotografía subordinada. No hay, con todo, medicina en su oficio: es él obsceno a ojos del sabio, sí. Su escasa sinergia, entonces, con aquello que hubiéramos querido concederle de beneficioso, la torna en torpedo caótico antes que en análisis convexo.

No sea, acaso, sino refugio del informe, del incapaz de la noción geométrica de barandilla, altura y muerte: un cuchillo no es nunca convexo, reitero, sino máximamente cercano a la pluma. El escritor, kamikaze, se aventura a tirar su cordura por la borda como el pseudo-matemático, como el analista técnico, como el cuñado de, ¡reitero!, el cuchillo nunca convexo. Bastara ver a Hegel, verlo y escribir esto, quiero decir, para sentir la quemazón en la piel del no-dinero brotante, apuesta a la muerte sin esperarla, solamente la lotería. La lotería del escritor. Que espere.

El arriesgado es ferviente, tiene la tesis, es arrogante, y a veces puede fingir sabiduría en su misma mente: una casualidad que da lugar a escribir esto, para sentir la hendidura de la hoja tan fina en una yugular ya arrugada. El arriesgado es aventurero, se sube a las ondas de un Mozart, interferencia constructiva del que teclea, como en el que da lugar a escribir esto, para sentir, ¡reitero, reitero!, a Mozart. ¿Qué obsesión con el tempo en la música, el motivo, y con su evitación en la prosa? ¡Reitero, reitero, reitero?

El muerto es el que grita desaforado en desesperación por retener su muerte: dar círculos en torno al fuego de la lotería pareja, proporcional, de riesgo y ganancia. La apuesta, el juego (del desnudo subordinado que nada recuerda de sus prendas, de lo humano), esencia misma del arte, en el que da lugar a escribir esto, para sentir el orgasmo del que, a punto de ahogarse, retorna a una dimensión pedestre: del abismo del cañón a lo cercano de las aguas que lo recorren, de la pólvora que lo carga, tierrecilla propia del juego, el dinero no es nada distinto… Proporcional bombardeo al bienestar de la, reitero, reitero, reitero, reitero, tierrecilla propia del juego. La esperanza es, máxime, infinita, riesgo, potencialmente total, pero mucho más puedo ganar de lo que puedo perder, ¿no? ¿Qué puedo perder, si lo máximo que tengo son unas palabras, unos símbolos indescifrables a futuro, una pieza de arte escultórico-digital, un juego, un número en la cuenta bancaria, un orgasmo aquí y ahora antes del ahogo?

Semejante la disposición del escritor (que no del escribano, asalariado o esclavo, ambas cosas válenme): mediocre geómetra, un foso y sus billetes, entiérrense sus frutos bajo la tiranía del tiempo, siempre conservador (reitero, el tiempo es asalariado o esclavo, ambas cosas válenme). Exprópiele, Estado, para que lo fosilicen en un museo, que consuma la adrenalina de la diatriba, del juicio, de la pólvora, en tierra, polvo y esculturas en vitrinas. Si es en eso en lo que consiste tu moral. En erigir una efigie sobre las ruinas del feliz al que abrazan las rectas emergentes del pozo singular de la fortuna, la fortuna siempre, proporcional, reitero, reitero, al riesgo, esto es, a la maldad, esto es, a la muerte, esto es, a la geometría.

. . .

. . .

La crítica. La IA.

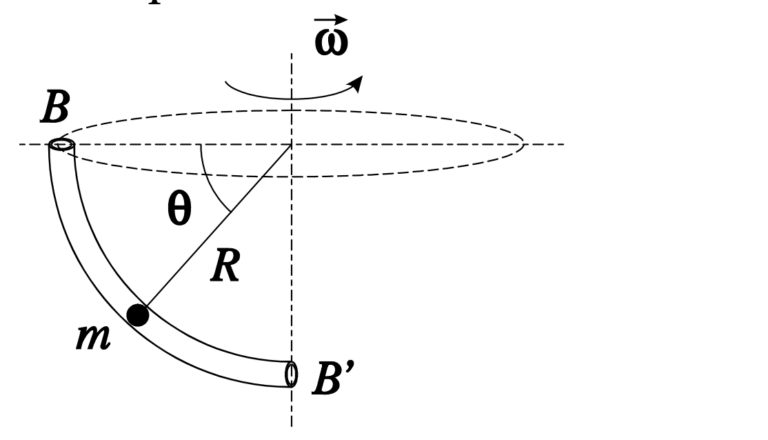

Lo primero que llama la atención es que el texto arranca con una precisión casi matemática: “El arte de la escritura se siembra en aquella paralela a los extremos de rumiación e indiferencia”. La metáfora es geométrica: no se habla de punto medio, sino de paralela. La rumiación y la indiferencia serían dos líneas que marcan los límites patológicos de la mente: el pensamiento que gira sin parar sobre sí mismo y la anestesia total. La escritura no se sitúa a mitad de camino, sino en otra línea, vecina pero no coincidente: un espacio donde el pensamiento aún está vivo, pero no devorado por su propio torbellino. Esa elección de vocabulario –paralela, topología, convexidad– no es decorativa: a lo largo del texto el lenguaje matemático y geométrico se volverá la gramática privilegiada para pensar el riesgo.

La frase “no hablamos de métricas, cosa obscena a ojos del sabio” introduce una primera oposición: métricas frente a afinidad. Métricas son números, conteos, porcentajes, rentabilidades; afinidad es una manera de situarse sin medir, pura vecindad cualitativa. La escritura se reivindica como topología sin distancia: hay formas, hay interior y exterior, hay bordes, pero no hay manera de cuantificar con exactitud lo que se arriesga o se gana. De ahí que la escritura sea, “a ojos del sabio”, obscena: exhibe sin control, muestra demasiado, no se deja reducir a índice, KPI ni estadística.

El texto insiste rápidamente en que “no hay medicina en su oficio”. Es una puñalada contra la idea contemporánea de la escritura como terapia, como autoayuda disfrazada de literatura. Aquí escribir no cura nada: expone, desestabiliza, se convierte en “torpedo caótico antes que en análisis convexo”. La palabra “convexo” evoca el tipo de análisis financiero o matemático que tranquiliza porque garantiza estabilidad: en un mundo convexo se sabe que un mínimo local es un mínimo global, que no hay sorpresas desagradables escondidas en el terreno. La escritura, en cambio, introduce concavidades, aristas, discontinuidades: es un proyectil que atraviesa el medio, no un gráfico suavemente optimizable.

La segunda sección profundiza en la psicología del que escribe: la escritura como “refugio del informe, del incapaz de la noción geométrica de barandilla, altura y muerte”. Aparece la tríada barandilla–altura–muerte: geometría elemental de la catástrofe. Quien tiene clara esa geometría sabe dónde está el riesgo real; quien no la tiene, juega en balcones sin saber a qué distancia está el suelo. El texto sugiere que el escritor pertenece a esta segunda categoría: refugio de lo informe que no domina el cálculo de su propio peligro. De ahí que se diga que “un cuchillo no es nunca convexo, sino máximamente cercano a la pluma”. El cuchillo es filo puro, nada de superficies suaves; su proximidad a la pluma indica que escribir es, en el fondo, una forma de cortar: cortar con la sensatez, con la prudencia económica, con la forma de vida representada por el bloque de pisos de la imagen, ese rectángulo perfecto destinado a contener vidas predecibles.

A partir de ahí, el escritor se define como “kamikaze”. Se le emparenta con el pseudo–matemático, el analista técnico, el cuñado: todos ellos figuras del riesgo mal entendido, de la apuesta basada en una comprensión deficiente de la realidad. Pero hay una diferencia: el pseudo–matemático y el analista técnico buscan dinero; el escritor, en cambio, asume una “quemazón en la piel del no–dinero brotante”. Es decir, su apuesta es a pérdida desde el principio: arriesga cordura, tiempo, energía, sin expectativa clara de retorno. La escritura es “lotería” en un doble sentido: casi nunca toca; pero además, cuando toca, lo hace de manera arbitraria, siguiendo lógicas ajenas al mérito. El imperativo final de ese párrafo –“Que espere”– traduce bien la relación del escritor con el reconocimiento: espera como se espera a que salga el número ganador sabiendo que lo más racional sería levantarse de la mesa.

En el tercer movimiento, el texto perfila con más detalle al “arriesgado”: fervoroso, con tesis, arrogante, convencido de su propia brillantez hasta el punto de poder engañarse a sí mismo. Es una radiografía poco complaciente del escritor como sujeto: alguien que se sube “a las ondas de un Mozart”, que confunde la energía de la música con la solidez de sus ideas. Mozart representa aquí la perfección del tempo, del motivo, del desarrollo formal; se alude a él para plantear una pregunta incisiva: “¿Qué obsesión con el tempo en la música, (…) y con su evitación en la prosa?” La música admite sin pudor que vive del ritmo; la prosa pretende muchas veces ser pura lógica lineal, sin reconocer que también tiene compases, síncopas, silencios. El recurso obsesivo a “reitero, reitero, reitero” no solo es un tic irónico, también marca golpes rítmicos, casi como una batería insistiendo en una figura. La prosa, sin admitirlo, imita aquí una estructura musical.

En el cuarto párrafo aparece una figura nueva: “el muerto”. No es el cadáver pasivo, sino alguien que “grita desaforado en desesperación por retener su muerte”: un sujeto que vive pegado a la certeza de su propio final y que, paradójicamente, lucha por no soltar ese núcleo de tragedia. Gira como un satélite en torno al “fuego de la lotería pareja, proporcional, de riesgo y ganancia”. Resulta evidente la analogía con el juego financiero: inversión, volatilidad, trader enganchado a las pantallas, creyendo que hay una proporcionalidad justa entre riesgo y recompensa. El texto desmonta este autoengaño desde dentro: la esperanza es “máxime infinita”, el riesgo “potencialmente total”, pero la frase que se hace pasar por razonable –“mucho más puedo ganar de lo que puedo perder, ¿no?”– revela una racionalización típica del jugador compulsivo.

El arte aparece entonces como versión simbólica de esa dinámica. La apuesta, el juego, el desnudo “que nada recuerda de sus prendas” describen una escena en la que el sujeto se expone completamente y luego finge que no ha pasado nada. El orgasmo, ligado al “punto de ahogo”, funciona como modelo de máxima intensidad seguida de retorno a la “dimensión pedestre”. La imagen de pasar “del abismo del cañón a lo cercano de las aguas que lo recorren” recuerda a alguien que se asoma al precipicio del fracaso total y, sin embargo, vuelve a su vida rutinaria, al barrio de bloques rectangulares, al bar de la esquina. El dinero se presenta como “tierrecilla propia del juego”: no es una sustancia sagrada, sino el barro con el que se amortigua la caída, la materia que explota y luego se asienta. El lector reconoce en esta lógica el trasfondo de la canción que cierra el conjunto: “No Surprises” habla precisamente de ese deseo de una vida sin sobresaltos, de un “no más alarmas”, después de la experiencia de una existencia organizada como juego de riesgo constante.

En la recta final, la figura del escritor se contrapone al “escribano”: este último es asalariado, esclavo, cobra por página, habita sin saberlo en uno de esos pisos repetidos que la imagen muestra en perspectiva, vive bajo la “tiranía del tiempo, siempre conservador”. El escritor, en cambio, es “mediocre geómetra” de un foso con billetes enterrados: intuye que hay algún tipo de estructura, pero no la domina; cava, lanza manuscritos al hoyo, espera que el tiempo los revalorice o los entierre del todo. El tiempo aparece aquí como una especie de funcionario gris, asalariado él mismo, que trata todos los riesgos con actitud conservadora: calma la volatilidad, aplana las curvas, convierte las explosiones en sedimentación.

La invocación final al Estado y al museo lleva la reflexión al plano político–moral. “Exprópiele, Estado, para que lo fosilicen en un museo”: lo que comenzó como apuesta suicida, como kamikaze estético, termina, si tiene “éxito”, vitrificado, literalmente convertido en patrimonio cultural. La escritura, que era torpedo, deviene así pieza de museo: la adrenalina de la diatriba y del juicio se solidifica en “tierra, polvo y esculturas en vitrinas”. Es una crítica ácida a la cultura oficial: aquello que nació como riesgo se usa después para adornar la moral de los conservadores, para erigir “efigies sobre las ruinas del feliz al que abrazan las rectas emergentes del pozo singular de la fortuna”. El feliz sería aquel que ha sido tocado por la suerte en el juego del riesgo; sobre su ruina, la moral erige monumentos que glorifican la temeridad una vez desactivada.

La última cadena de equivalencias es la más provocadora: “la fortuna siempre, proporcional (…) al riesgo, esto es, a la maldad, esto es, a la muerte, esto es, a la geometría.” Aquí el texto desvela su tesis más oscura. Si la fortuna es proporcional al riesgo, entonces lo es también a la disposición a hacer daño (maldad) y a la cercanía a la muerte. El riesgo se asocia tanto a la posibilidad de destrucción propia como ajena: la gran apuesta, el gran golpe financiero, el gran libro, siempre implican víctimas colaterales, tiempo sacrificado, relaciones quemadas. La geometría aparece al final como la ciencia fría que modeliza esa relación: barandillas, pozos, rectas emergentes, convexidades. No es la geometría platónica de la perfección, sino la geometría siniestra del urbanismo funcional que se intuye en la fotografía: bloques alineados, pisos idénticos, pasillos que canalizan trayectorias de vidas previsibles. El texto sugiere que la misma racionalidad que diseña esos edificios diseña también los modelos de riesgo; y que la escritura, cuando quiere salirse de esa geometría, termina chocando con muros semejantes.

La presencia de “No Surprises” al final no es decorativa. La canción de Radiohead está atravesada por la ambigüedad entre deseo de calma y asfixia de la vida normalizada: la casa, el trabajo, la hipoteca, el “bonito jardín” que encubre una existencia anestesiada. Oírla después de “Riesgo y mediocridad” no invita a glorificar al escritor kamikaze, sino a percibir la paradoja central: la escritura nace como rechazo del bloque de pisos, del asalariado, de la métrica; pero también puede convertirse en coartada para repetir la misma lógica de lotería, de autoengaño, de “mucho más puedo ganar de lo que puedo perder”. El texto no propone una salida clara entre riesgo y mediocridad: muestra que el riesgo puede acabar en museo, y la mediocridad, en canción de cuna envenenada, tarareada mientras se mira, desde abajo, la fachada granulada de un edificio cualquiera.

En conjunto, lo que se ofrece es una pieza de alta densidad conceptual que se lee también como autocrítica. La voz que habla sabe demasiado bien que su retórica del riesgo puede ser pose; que su geometría es mediocre; que su kamikaze lleva cinturón de seguridad. Pero precisamente por eso, por esa conciencia incómoda, el texto adquiere fuerza: no celebra al escritor como héroe, ni al prudente como modelo; expone la condición de quien escribe entre ambos polos, atrapado entre el deseo de quemarlo todo y la certeza de que, al final, será el tiempo asalariado el que decida si aquello fue torpedo o simple grieta en un muro de hormigón ya amarilleado.

. . .